南阳公园的清晨总是伴随着一种独特的韵律,当第一缕阳光穿过香樟树的枝叶,洒在铺着鹅卵石的小径上时,远处便会悠悠传来几声梆子响,高亢又婉转,像一把钥匙,轻轻打开了这座城市的文化记忆,这便是豫剧的声音,是南阳公园里戏迷们最熟悉的“晨曲”,没有华丽的灯光与布景,一方空地、几条长凳,便成了戏迷们的“梨园天地”,而豫剧——这扎根中原大地的“河南梆子”,则成了连接几代人情感的文化纽带。

南阳公园:戏曲生长的天然土壤

南阳公园作为城市中心的一片绿洲,自上世纪八九十年代起,便成了民间戏曲活动的天然舞台,彼时,退休的职工、工厂的文娱骨干们自发组织起“戏迷角”,从家里搬来旧音响,带着自制的梆子、板胡,在公园的凉亭或空地上开唱,最初只是三五人哼唱,渐渐地,吸引来越来越多的听众,从周围的居民到路过的游客,从白发苍苍的老人到放假的孩子,大家围坐在一起,听得入迷,久而久之,公园管理处也发现了这一现象,不仅为戏迷们提供了固定的活动区域,还添置了简易的音响设备,甚至在节假日邀请专业剧团来演出,让“公园唱戏”成了南阳城一道独特的文化风景。

南阳公园的戏曲活动早已形成规律:每周二、四、六清晨6点到8点,是“晨场戏”,以清唱为主,多是老年戏迷们自娱自乐;每周日下午2点到5点,是“周末大戏”,会有票友社组织彩排,甚至邀请专业演员登台,上演经典折子戏,无论是烈日炎炎还是寒风凛冽,只要没有极端天气,戏迷们总会准时相聚,风雨无阻,这份坚持,让南阳公园的戏曲文化从未断流,反而像公园里的老树一样,根须越扎越深。

豫剧:戏迷心中的“乡音”

在南阳公园的戏迷群体中,豫剧有着不可替代的地位,作为河南的主要剧种,豫剧以其高亢激越、豪迈奔放的特点,深受中原百姓喜爱,戏迷们张口就能来上几段,《花木兰》中的“刘大哥讲话理太偏”,《穆桂英挂帅》中的“辕门外三声炮如同雷震”,《朝阳沟》里的“那个前沟里那个流水啊,哗啦啦啦啦啦流过我的脚旁”,早已成了大家耳熟能详的“流行金曲”。

豫剧的魅力,不仅在于唱腔的铿锵有力,更在于它贴近生活的剧情与鲜活的人物,戏迷们常说:“豫剧里演的都是咱老百姓自己的事,有苦有乐,有笑有泪。”秦香莲》中秦香莲的悲苦与刚强,《七品芝麻官》唐成的“当官不为民做主,不如回家卖红薯”,这些故事里藏着的是普通人的善恶是非、家国情怀,让戏迷们在听戏的同时,也能找到情感的共鸣,许多老年戏迷表示,年轻时就爱听豫剧,如今老了,在公园里和老伙计们一起唱戏,不仅想起了年轻时的岁月,更觉得心里踏实、有滋味。

为了让更多人了解豫剧,戏迷们还自发做了许多“推广”工作,有的戏迷会把经典唱段录下来,发在社区群里;有的会在公园的戏曲角贴上豫剧知识小海报,介绍剧种的历史和名家;还有的会带着孙子孙女一起听戏,从小给他们讲戏里的故事,正是这份热爱,让豫剧在南阳公园的戏迷群体中代代相传,生生不息。

戏迷群像:戏曲里的“人间烟火”

南阳公园的戏迷群体,是一个多元又温暖的大家庭,他们来自不同的行业,有着不同的年龄,却因为对豫剧的热爱走到了一起,你能看到满头银发的退休教师,拉着二胡认真为唱段伴奏;能看到提着鸟笼的退休工人,一边听着戏一边逗弄笼中的画眉;还能看到穿着时尚的年轻人,拿着手机录像,偶尔还会跟着哼上几句,大家不分彼此,互相称呼“戏友”,谁唱得好,就报以热烈的掌声;谁唱错了词,也会善意地提醒,气氛总是其乐融融。

为了更直观地了解戏迷群体的特点,我们可以通过一个表格来展示不同年龄段戏迷的参与情况:

| 年龄段 | 占比 | 主要参与时段 | 偏好剧目类型 | 互动方式 |

|---|---|---|---|---|

| 老年戏迷(60岁以上) | 60% | 清晨6:00-8:00 | 传统老戏(如《秦香莲》《三上轿》) | 自带板凳、茶水,主动参与清唱,交流心得 |

| 中年戏迷(40-60岁) | 30% | 周末下午2:00-5:00 | 经典现代戏(如《朝阳沟》《李双双》) | 带家人观看,偶尔上台演唱,拍照分享 |

| 青年戏迷(20-40岁) | 10% | 周末晚上或节假日 | 创新剧目、短视频热门选段 | 通过社交媒体互动,参与线上戏曲讨论 |

从表格中可以看出,老年戏迷是公园戏曲活动的“主力军”,他们时间充裕,对传统剧目情有独钟,是豫剧传承的“活化石”;中年戏迷则多在周末参与,他们既是观众,也是“后备军”,带着孩子来听戏,让传统文化得以延续;青年戏迷虽然占比较少,但他们的加入为戏曲活动注入了新的活力,他们更倾向于通过短视频、直播等方式了解和传播豫剧,让传统艺术与现代生活接轨。

文化传承:公园里的“非遗课堂”

南阳公园的戏曲活动,不仅是一场场“自娱自乐”的演出,更是一堂生动的“非遗传承课”,老戏迷们会手把手教年轻人唱腔、身段,从“起霸”“亮相”等基础动作,到“慢板”“二八板”的板式变化,耐心细致地传授,许多年轻人最初是陪着长辈来公园,后来却被豫剧的魅力所吸引,主动学习起来,23岁的大学生小林就是其中之一,他原本对戏曲毫无兴趣,自从跟着爷爷来南阳公园听戏后,渐渐爱上了豫剧的高亢,如今不仅能完整唱下《花木兰》选段,还加入了学校的戏曲社团。

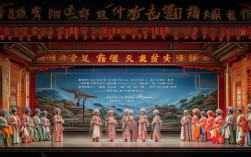

除了民间传承,社区和公园管理方也积极推动戏曲文化的普及,每年“文化和自然遗产日”,南阳公园都会举办“豫剧专场演出”,邀请省豫剧团的名家登台,吸引数千名市民观看;寒暑假期间,还会开设“少儿戏曲体验班”,让孩子们穿上戏服,画上脸谱,学习简单的唱段和动作,这些举措,不仅让更多人了解了豫剧,也让这门古老的艺术在新时代焕发出新的生机。

南阳公园的戏曲活动已成为城市文化的一张名片,它不仅丰富了市民的精神文化生活,更成为连接过去与现在、传统与现代的桥梁,当悠扬的豫剧唱腔再次响起,戏迷们围坐在一起,或跟着哼唱,或静静聆听,脸上洋溢着幸福的笑容,这或许就是传统文化最动人的模样——它不只是在舞台上被仰望,更在市井烟火中扎根生长,成为人们心中最温暖的“乡音”。

相关问答FAQs

问:南阳公园的豫剧活动是官方组织的还是民间自发形成的?

答:南阳公园的豫剧活动最初是民间自发形成的,上世纪八九十年代,几位热爱戏曲的退休市民自发在公园凉亭清唱,逐渐吸引了更多戏迷参与,随着活动规模扩大,公园管理方和社区街道开始给予支持,提供固定场地、简易音响等设备,并联合非遗保护中心、文化馆等单位,在节假日组织专业演出,形成了“民间自发+社区支持+文化部门指导”的模式,活动主要由社区戏曲协会和戏迷自治小组日常管理,既保留了民间的活力,又得到了官方的规范引导。

问:年轻戏迷较少,如何吸引更多年轻人参与豫剧活动?

答:为吸引更多年轻人参与,南阳公园的戏曲活动近年来尝试了多种创新方式:一是结合新媒体传播,在公园戏曲角设置直播设备,让年轻戏迷通过短视频平台分享演出片段,扩大影响力;二是推出“戏曲+体验”活动,如“豫剧妆造体验课”“戏曲文创市集”,让年轻人近距离感受戏曲文化的魅力;三是与学校、企业合作,开展“戏曲进校园”“企业戏曲沙龙”等活动,用年轻人喜欢的方式演绎豫剧,比如将流行音乐元素融入唱段,或改编经典剧目为短剧;四是优化活动时间,在周末晚上增设“青年专场”,以轻松活泼的形式降低参与门槛,这些举措让年轻人从“被动听戏”变为“主动玩戏”,逐渐成为戏曲传承的新生力量。