中国戏曲学院作为我国唯一一所独立设置的培养戏曲高级专门人才的院校,其元旦庆祝活动始终承载着传承戏曲文化、凝聚师生情谊、展望新年愿景的多重意义,每年岁末,学院都会以“戏韵迎新”为主题,结合戏曲专业特色,打造一系列既有传统底蕴又具时代气息的活动,成为校园文化生活中最浓墨重彩的一笔。

今年的元旦庆祝活动早在一个月前便进入筹备阶段,由学院党委统筹,学生会、研究生会及各院系联合策划,围绕“守正创新·戏韵流芳”的核心,设置了“戏曲主题晚会”“非遗文化展”“师生艺术工坊”“新年戏曲专场演出”四大板块,全方位展现戏曲艺术的魅力与学院师生的精神风貌,戏曲主题晚会是活动的重中之重,汇聚了京剧、昆曲、越剧、豫剧、评剧等多个剧种的精彩节目,既有经典剧目的选段演绎,也有反映时代新貌的新创作品。

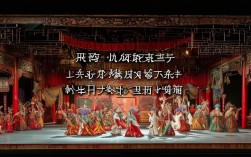

京剧系带来的《贵妃醉酒》选段作为开场节目,由2021级表演专业学生担纲主演,在指导教师的悉心打磨下,演员们的水袖功、圆场步等身段动作精准到位,唱腔婉转悠扬,一颦一笑间尽显杨贵妃的雍容华贵与醉态朦胧,瞬间点燃全场气氛,紧接着,昆曲系师生联袂呈现《牡丹亭·游园惊梦》选段,水磨调的清丽婉转与杜丽娘“不到园林,怎知春色如许”的经典唱词相得益彰,舞台背景采用数字化投影技术,将江南园林的春景与戏曲意境完美融合,让观众仿佛置身于如梦似幻的戏文世界,值得一提的是,戏曲文学系学生创作的现代小戏《梨园新声》首次亮相,以“戏曲进校园”为故事背景,通过老一辈戏曲人与青年学子的对话,展现了传统戏曲在当代的传承与创新,引发观众强烈共鸣。

除了舞台表演,非遗文化展更是让师生近距离感受戏曲文化的博大精深,展览设在中国戏曲学院非遗保护中心展厅,分为“戏曲服饰”“脸谱艺术”“砌末道具”“传统乐器”四个展区,京剧“靠旗”“凤冠”、昆曲“褶子”“云肩”等戏曲服饰均由学院戏曲服装修复与设计专业的师生亲手缝制,每一件都遵循传统工艺,针线细腻,纹饰精美,配以文字说明和工艺流程视频,让观众了解戏曲服饰背后的文化密码,脸谱艺术展区则展示了京剧净行脸谱绘制过程,特邀国家一级演员现场绘制关公脸谱,朱红色为主色调,配以黑眉、凤眼,线条刚劲有力,象征忠义勇武,不少学生驻足体验,亲手勾画属于自己的“戏曲脸谱”。

师生艺术工坊则更注重互动性与参与性,在学院图书馆一层大厅设置了“戏曲身段体验”“脸谱DIY”“戏曲唱腔教学”等摊位,由表演专业教师指导的“戏曲身段体验”最受低年级学生欢迎,简单的“云手”“踏步”“亮相”动作,让非戏曲专业的学生感受到“台上一分钟,台下十年功”的艰辛与魅力,而戏曲音乐系学生则组织了“京剧板鼓体验”活动,手把手教学生认识板鼓、单皮鼓等戏曲打击乐器,学习基本鼓点节奏,沉浸式感受戏曲音乐的节奏之美。

新年戏曲专场演出则面向社会公众开放,学院联合北京市西城区文化馆,在长安大戏院推出两场“迎新年戏曲折子戏专场”,演出剧目包括《天女散花》《拾玉镯》《三岔口》等经典折子戏,由学院青年教师及优秀毕业生联袂出演,既展现了学院的教学成果,也为首都观众献上了一份新年戏曲大礼,演出结束后,不少观众表示:“能在元旦看到这么高水平的戏曲演出,既感受到了新年的喜庆,也领略了传统戏曲的魅力,希望中国戏曲学院能多举办这样的惠民演出。”

中国戏曲学院的元旦活动,不仅是一场辞旧迎新的盛会,更是一堂生动的“戏曲文化课”,通过师生共同参与、创作与展示,既强化了学生对戏曲专业的认同感与自豪感,也让更多人走进戏曲、了解戏曲,为传统戏曲的传承与发展注入了青春活力,正如学院一位老教授所说:“戏曲艺术的传承,既要守得住根,也要跟得上时代,元旦活动正是我们践行这一理念的平台,让老戏迷看到经典,让年轻人爱上戏曲,这就是我们最大的心愿。”

相关问答FAQs

Q1:中国戏曲学院元旦活动有哪些特色?

A1:中国戏曲学院元旦活动以“戏曲专业特色”为核心,主要体现为三点:一是“全剧种覆盖”,活动涵盖京剧、昆曲、越剧、豫剧等多个剧种,展现戏曲多样性;二是“守正创新结合”,既有经典剧目选段传承,也有反映时代的新创作品,如现代小戏《梨园新声》;三是“沉浸式互动”,通过非遗展、艺术工坊等环节,让观众体验戏曲服饰制作、脸谱绘制、身段学习等,增强参与感与文化认同感。

Q2:学生参与元旦活动有哪些收获?

A2:学生参与元旦活动收获主要体现在三方面:一是专业能力提升,通过筹备演出、展览等,学生将课堂所学转化为实践,唱、念、做、打等技能得到锻炼;二是文化素养增强,在非遗展、工坊中深入了解戏曲历史与工艺,增强文化自信;三是团队协作与责任意识,活动筹备需跨院系、跨年级合作,培养了学生的沟通能力与集体荣誉感,为未来从事戏曲相关工作奠定基础。