《铡美案》作为京剧传统戏中的经典之作,堪称“包公戏”的巅峰代表,其跌宕起伏的剧情、鲜明立体的人物形象与脍炙人口的唱段,共同铸就了中国戏曲史上的不朽传奇,故事源于民间传说,经京剧艺人的代代打磨,最终成为一部集道德批判、情感冲突与法治精神于一体的艺术杰作,至今仍在舞台上久演不衰。

剧情围绕北宋年间穷书生陈世美进京赴考高中状元后,隐瞒已婚娶妻的事实,被招为驸马,其妻秦香莲携子女进京寻夫,陈世美非但不相认,反而命家将韩琪灭口,韩琪不忍下手,自刎前留下书信,秦香莲悲愤交加,拦轿喊冤,闯至开封府,包拯查明真相,多次劝陈世美认妻未果,最终在国太、皇姑的压力下,仍秉公执法,以龙头铡铡死陈世美,为秦香莲讨回公道,全剧以“负心”与“正义”的激烈碰撞为核心,既是对封建社会官场黑暗的揭露,也是对传统道德“忠孝节义”的极致弘扬。

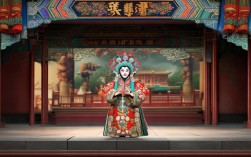

剧中人物塑造堪称经典:陈世美从寒门学子到权贵驸马的蜕变,展现了权力对人性的腐蚀;秦香莲的隐忍、坚韧与母性光辉,成为古代底层妇女的典型形象;而包拯则以其“铁面无私、执法如山”的形象,成为民间正义的化身,尤其是包拯的脸谱,黑额头上勾绘的月牙,象征“日断阳、夜断阴”的超自然能力,与铜铡、御赐尚方宝剑共同构成其权威符号,让观众一眼便能辨识其刚正不阿的性格。

《铡美案》的唱段更是京剧艺术的瑰宝,每一句都凝聚着戏曲音乐的魅力,包拯的“驸马爷近前看端详”是全剧最著名的唱段之一,以西皮导板起头,转西皮原板、流水板,旋律由舒缓渐趋激昂,层层递进地展现包拯对陈世美的规劝与失望,我为你官居首相”“我为你朝中阁老”等唱词,既是对陈世美背弃良知的痛斥,也暗含包拯作为执法者的矛盾与无奈,秦香莲的“苦命的夫郎啊”则以二黄慢板铺陈,哀婉缠绵,字字泣血,将一个贫苦妇女寻夫无望、悲愤交加的心境刻画得入木三分,陈世美的“见公主哭得泪涟涟”则用西皮快板表现其色厉内荏、狡辩推脱的丑态,与包拯的唱段形成鲜明对比,凸显人物性格冲突。

以下为《铡美案》经典唱段赏析表:

| 唱段名称 | 演唱角色 | 板式 | 核心情感与内容 |

|---|---|---|---|

| 驸马爷近前看端详 | 包拯 | 西皮导板、原板、流水 | 规劝陈世美认妻,痛斥其忘恩负义 |

| 苦命的夫郎啊 | 秦香莲 | 二黄慢板、原板 | 叙述家世艰难,诉说寻夫艰辛 |

| 见公主哭得泪涟涟 | 陈世美 | 西皮快板、散板 | 推卸责任,狡辩不认妻儿 |

从艺术特色看,《铡美案》充分体现了京剧“唱念做打”的综合性,秦香莲的“做”功尤为突出,如“闯宫”时的跪步、甩发,将绝望与愤怒通过肢体语言传递;包拯的“念”白则字字铿锵,如“陈世美,你可知罪?”的厉声质问,极具舞台冲击力,音乐伴奏以京胡为主奏,配合锣鼓经的节奏变化,时而紧张激烈(如“铡美”高潮),时而哀婉低沉(如秦香莲哭诉),与剧情、人物情感高度融合。

《铡美案》之所以能跨越百年仍被观众喜爱,不仅因其曲折的剧情和精湛的表演,更因其蕴含的普世价值:对背信弃义的批判、对弱者的同情、对正义的坚守,在当代,它不仅是传统文化的载体,更成为道德教育的重要素材,提醒人们“善恶终有报,天道好轮回”的朴素真理。

FAQs

Q:《铡美案》中的“驸马爷近前看端详”唱段为何成为经典?

A:该唱段通过西皮板式的巧妙转换,从导板的沉郁到原板的叙事,再到流水的激昂,完整展现了包拯从规劝到震怒的心理变化,唱词兼具叙事性与批判性,旋律朗朗上口,且包拯的“黑脸”形象与唱段的正气凛然高度契合,成为观众心中“正义之声”的代表,因此广为流传。

Q:《铡美案》的故事在历史上是否有原型?

A:陈世美这一人物并非历史真实存在,而是明清时期民间虚构的文学形象,最早见于明代小说《包公案》,后经京剧、地方戏等艺术形式的加工,逐渐定型,历史上真实的包拯以清廉著称,但“铡美案”的故事是民间对包拯“铁面无私”形象的文学想象与艺术升华,寄托了百姓对公平正义的向往。