中国戏曲润腔是戏曲演唱艺术中独具匠心的技法,指在基本旋律框架内,演唱者根据人物情感、语言声调、行当特点,通过特定的声乐技巧对旋律进行润色、修饰、变化的创造性处理,它不仅是“唱情”与“唱声”的统一,更是戏曲区别于其他声乐艺术的核心标识,被誉为“戏曲的灵魂”。

润腔技法丰富多样,每种技法都承载着特定的情感表达与艺术功能,擞音是最具代表性的技法之一,通过声带快速颤动产生“气声带颤”的效果,常用于表现老年角色的苍老或人物的激动情绪,如京剧《四郎探母》中杨延辉“叫小番”的拖腔,擞音的运用让悲怆感层层递进,颤音则是气息与声带的协调振动,音高围绕基准音波动,如昆曲《牡丹亭·惊梦》中“则为你如花美眷,似水流年”的“流年”二字,颤音如涟漪般荡漾,尽显哀婉,滑音分上滑、下滑,音高过渡圆滑,常表现委婉转折,如越剧《梁祝》中“楼台会”的“兄长啊”,下滑音将欲说还休的羞涩与无奈勾勒得淋漓尽致,倚音是短小的装饰音,分单倚音、复倚音,如京剧《贵妃醉酒》中“海岛冰轮初转腾”的“转”字,前倚音的加入让旋律更显华丽,顿挫则是节奏的停顿与强调,通过“气口”与咬字的配合,表现坚定或迟疑,如京剧《智取威虎山》杨子荣“穿林海”的“穿”字,顿挫间尽显豪迈,哭腔与笑腔模拟哭笑声,强化情感冲击,如《白蛇传》白素贞“哭板”的颤音与气声,将撕心裂肺的悲痛具象化。

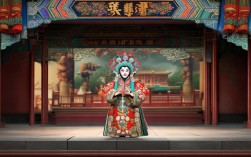

润腔的艺术功能多元而深刻,在情感表达上,它让抽象旋律具象化,如京剧《红灯记》李玉和“浑身是胆雄赳赳”的擞音,豪迈之情喷薄而出;在人物塑造上,不同行当润腔迥异,老生用脑后音显苍劲,青衣用擞音显柔美,如梅兰芳扮演的虞姬,润腔如“珠走玉盘”,尽显雍容;在剧种风格上,润腔是剧种标识,京剧润腔刚劲,昆曲“水磨腔”细腻绵长,越曲婉转,川剧高腔帮腔高亢激越,如川剧《情探》中“更阑静夜”的润腔,尾音上扬,极具穿透力;在语言音韵上,润腔结合“四声”“阴阳”,避免“倒字”,如京剧“上声字”用滑音确保“字正腔圆”,让唱词与旋律完美融合。

不同剧种的润腔各具特色,京剧讲究“字头、字腹、字尾”的清晰处理,润腔如“大珠小珠落玉盘”,如程派唱腔的“脑后音”,苍劲有力;昆曲“水磨腔”注重“一字数转”,润腔细腻如丝,如《长生殿》中“原来姹紫嫣红开遍”,每个字都经润腔打磨,尽显江南韵味;越剧润腔“小腔玲珑”,常用滑音与倚音,如《碧玉簪》中“送凤冠”,婉转中带着娇嗔;黄梅戏润腔质朴活泼,如《天仙配》中“夫妻双双把家还”,滑音与衬词结合,充满生活气息。

| 技法类型 | 具体形式 | 艺术效果 | 代表剧种 |

|---|---|---|---|

| 擞音 | 气声带颤 | 表现激动/苍老 | 京剧、豫剧 |

| 颤音 | 气息声带协调振动 | 表现悲怆/深情 | 京剧、越剧 |

| 滑音 | 音高圆滑过渡 | 表现委婉/转折 | 越剧、黄梅戏 |

| 倚音 | 短小装饰音 | 增强旋律华丽感 | 昆曲、京剧 |

| 顿挫 | 节奏停顿与咬字强调 | 表现坚定/迟疑 | 京剧、评剧 |

| 哭腔/笑腔 | 模拟哭笑的声腔处理 | 强化情感冲击 | 各剧种均有 |

FAQs

问题1:润腔是否是完全即兴的演唱技巧?

解答:润腔虽需演唱者二度创作,但并非完全即兴,它需在剧种规范、行当特征、人物情感框架内进行,如京剧有“死腔活唱”原则,基本旋律固定,润腔细节可发挥,但必须符合剧种风格与人物设定,不能脱离传统随意发挥。

问题2:为什么戏曲演员需要长期练习润腔?

解答:润腔是技术、情感、文化的综合体现,需掌握气息控制、声带调节、语言音韵等声乐技巧,同时需深入理解剧情与人物,长期练习才能让润腔“润物无声”,如梅兰芳练习润腔数十年,才能达到“一声唱到融情处,毛骨萧然六月寒”的艺术境界。