天津青年京剧团作为国内京剧艺术领域的重要团体,自成立以来始终肩负着传承与弘扬京剧艺术的使命,尤其在“小生”行当的深耕与实践中,形成了兼具传统底蕴与时代特色的鲜明风格,小生行当作为京剧艺术中连接“生旦净丑”的重要纽带,以其独特的唱腔、扮相与表演魅力,在舞台上塑造了众多经典形象,而天津青年京剧团的小生艺术,正是在对传统的坚守与创新中不断焕发新生。

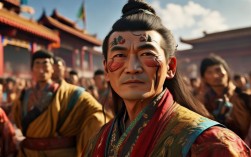

天津青年京剧团的小生艺术,植根于京剧百年发展的沃土,尤其深受“京朝派”与“津派”艺术交融的影响,早在剧团成立初期,便注重对传统剧目的挖掘与整理,尤其是小生行当的“雉尾生”“武小生”“文小生”等分支,均有系统传承。《吕布与貂蝉》中的“雉尾生”吕布,要求演员兼具翎功、帽翅功与身段技巧,展现人物的勇猛与傲气;《玉堂春》中的“文小生”王金龙,则以唱念的儒雅、细腻见长,需传递出书生的温婉与深情,剧团通过“名师带徒”机制,邀请诸如叶派小生叶少兰、姜派小生张春华等前辈艺术家亲授技艺,确保了传统表演技法的精准传递,剧团立足天津地域文化特色,在表演中融入了北方人特有的爽朗与大气,使得小生形象既不失京剧的程式化美感,又更具生活化的感染力。

在演员培养与剧目创新方面,天津青年京剧团构建了一套科学的人才梯队建设体系,剧团青年小生演员多毕业于中国戏曲学院、天津艺术职业学院等专业院校,在校期间已接受系统训练,入团后通过“百日集训”“折子戏专场”等形式强化基本功,并逐步参与大戏创排,以青年演员黄齐峰为例,他主攻文武小生,既能驾驭《周仁献嫂》中唱做并重的周仁,也能在《雅观楼》中展现武小生的英武矫健,其表演既遵循传统规范,又融入了现代审美对人物内心深度的挖掘,近年来,剧团还尝试创排新编小生戏,如《妈祖》中的林默郎(小生应工),将传统小生表演与神话题材结合,在保留“唱念做打”核心技艺的同时,通过舞台美术、音乐配器的创新,为小生行当注入了新的时代内涵。

天津青年京剧团的小生艺术,还体现在对“戏以人传,人以戏立”理念的践行上,剧团通过整理复排《罗成叫关》《柳荫记》《穆柯寨》等传统小生经典,让青年演员在打磨经典中理解角色、锤炼技艺,积极推动小生行当的普及与推广,走进校园、社区开展京剧讲座与体验活动,让观众尤其是年轻群体感受小生艺术的魅力,这种“传承不守旧,创新不离宗”的思路,使得天津青年京剧团的小生艺术既保持了京剧艺术的根与魂,又在新时期赢得了更广泛的受众。

以下为天津青年京剧团部分小生演员及其代表剧目概览:

| 演员 | 行当细分 | 代表剧目 | 艺术特点 |

|---|---|---|---|

| 王立军 | 武生/武小生 | 《吕布与貂蝉》《挑滑车》 | 身段矫健,翎功独步,台风稳健 |

| 黄齐峰 | 文武小生 | 《周仁献嫂》《雅观楼》 | 唱念清晰,文武兼备,人物饱满 |

| 焦鹏飞 | 文小生 | 《玉堂春》《凤还巢》 | 嗓音清亮,表演儒雅,细腻传神 |

在传承与发展的道路上,天津青年京剧团的小生艺术也面临着挑战,如何在坚守传统艺术精髓的同时,适应现代观众的审美需求?如何让更多青年演员在小生行当上脱颖而出,形成梯队?这些都是剧团持续探索的课题,但不可否认的是,凭借对艺术的敬畏之心、对人才的悉心培养以及对创新的审慎态度,天津青年京剧团的小生艺术必将在新时代绽放出更加绚丽的光彩,为京剧艺术的传承与发展贡献“天津力量”。

FAQs

Q:天津青年京剧团的小生行当与北京、上海相比,有哪些独特之处?

A:天津青年京剧团的小生艺术在“京朝派”严谨规范的基础上,融入了天津地域特有的“火爆”与“脆劲”,表演风格更显明快洒脱,相较于北京京剧院的“正统”与上海京剧院的“海派”创新,天津小生更注重“文武兼备”的均衡发展,尤其在武小生的翎功、把子上,既有北方的高亢,又有细节的打磨,形成“刚柔并济”的独特韵味,剧团在传统剧目复排中更强调“津味”演绎,如《铁弓缘》等小生戏,会融入天津方言的韵律感,使人物更具生活气息。

Q:青年演员在学习小生剧目时,通常会面临哪些挑战?如何克服?

A:青年演员学习小生剧目主要面临三大挑战:一是“唱念”的嗓音控制,小生需兼具“龙音”(雄浑)与“凤音”(清亮),对气息与音域要求极高;二是“做打”的技巧难度,如雉尾生的“翎子功”、武小生的“翻扑跌打”,需长期苦练才能达到形神兼备;三是“人物塑造”的深度理解,小生角色多为儒将、书生或少年,需把握不同身份的气韵,避免“千人一面”,对此,剧团通过“每日早功”“名家亲授”“舞台实践”三管齐下:要求演员每日坚持喊嗓、练功,夯实基本功;定期邀请叶派、姜派等名家指导,纠正细节偏差;通过“以老带新”机制,让青年演员与资深演员同台,在实践中积累舞台经验,逐步实现“技”与“艺”的融合。