京剧作为中国戏曲的代表剧种,与其他地方戏曲在历史渊源、艺术特征、表演体系等方面存在显著差异,这些差异共同构成了中国戏曲的多元格局,从历史起源看,京剧形成于19世纪中期的北京,是在徽剧、汉剧的基础上,融合昆曲、梆子腔、京腔等剧种元素逐渐演变而成,距今约200年历史,是“后起之秀”;而昆曲发源于14世纪的江苏昆山,距今已有600余年历史,被誉为“百戏之祖”,历史更为悠久;越剧则起源于20世纪初的浙江嵊州,由落地唱书演变而来,是“年轻的地方戏”,地域特色鲜明。

音乐唱腔是区分剧种的核心标志,京剧以西皮、二黄为主要声腔,辅以反西皮、反二黄及高拨子、四平调等腔调,板式丰富(如原板、慢板、流水板、导板等),唱腔兼具高亢激越与婉转深沉,伴奏以京胡为主,配以月琴、三弦、京鼓、锣钹等,形成“文武场”的完整伴奏体系,昆曲则以“水磨调”著称,唱腔细腻婉转,一字数转,伴奏以曲笛为主,辅以笙、箫、三弦等,乐器组合更显雅致;豫剧的梆子腔则高亢豪放,节奏明快,常用枣木梆子击节,唱词多为方言俚语,生活气息浓厚;越剧唱腔柔美抒情,以“尺调腔”“四工腔”为基础,伴奏多用二胡、琵琶,更贴近江南丝竹的风格。

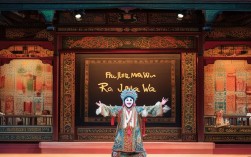

表演程式与角色行当的差异同样显著,京剧的表演体系以“唱念做打”为核心,讲究“手眼身法步”的规范统一,程式化动作高度成熟,如“起霸”(武将出场)、“走边”(夜间潜行)、“亮相”(静态造型)等,虚拟化表演(如马鞭代马、桨代船)极具代表性,角色行当分工细致,生(老生、小生、武生)、旦(青衣、花旦、刀马旦、老旦)、净(铜锤花脸、架子花脸)、丑(文丑、武丑)四大行当下又细分多个分支,各有独特的表演技法,相比之下,川剧以“变脸”“吐火”“滚灯”等绝活闻名,表演更注重趣味性和视觉冲击;秦腔的“安腔”(拖腔高亢)和“甩发”技巧极具西北特色;越剧则以才子佳人题材为主,表演风格柔美,行当以“小生”“花旦”为核心,简化了京剧的复杂行当。

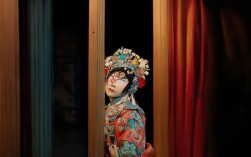

服饰道具与语言风格也各有千秋,京剧服饰讲究“宁穿破,不穿错”,蟒袍、靠帔、褶衣等严格对应角色身份与性格,色彩上“红忠绿勇、黑直白奸”,头饰如点翠凤冠、绒花等工艺精湛;道具如马鞭、船桨等高度符号化,通过程式化动作实现“以虚代实”,昆曲服饰更接近明代士大夫的日常着装,色彩淡雅,纹样古朴;越剧服饰多采用丝绸面料,色彩柔和,如“云肩”“飘带”设计更显飘逸,语言方面,京剧以“中州韵”为基础,融合“湖广音”,唱念兼具文白,韵白抑扬顿挫;豫剧、秦腔等则直接使用当地方言,唱词通俗直白,地域辨识度极高。

| 剧种 | 主要声腔 | 代表伴奏乐器 | 表演特点 | 行当特色 |

|---|---|---|---|---|

| 京剧 | 西皮、二黄 | 京胡、京鼓 | 程式化强,“唱念做打”并重 | 生旦净丑四大行当细分 |

| 昆曲 | 水磨调 | 曲笛、三弦 | 载歌载舞,身段细腻 | 生旦为主,无净丑细分 |

| 越剧 | 尺调腔、四工腔 | 二胡、琵琶 | 柔美抒情,才子佳人题材 | 以小生、花旦为核心 |

| 豫剧 | 梆子腔 | 枣木梆子、板胡 | 高亢豪放,节奏明快 | “四生四旦四花脸”齐全 |

这些差异源于不同地域的文化积淀与审美偏好:京剧作为“国剧”,融合了南北艺术精华,兼具宫廷的严谨与民间的活泼;地方戏则更扎根乡土,如黄梅戏的乡土气息、粤剧的南粤风情,共同构成了中国戏曲“和而不同”的生态,京剧的独特性在于其高度综合的艺术体系与广泛的包容性,使其成为中国戏曲文化的集大成者,而其他地方戏则以鲜明的地域特色,丰富着中国传统文化的内涵。

FAQs

Q1:京剧为什么被称为“国剧”?

A1:京剧被称为“国剧”主要基于三点:一是形成时间较晚(19世纪中期)却融合了徽剧、汉剧、昆曲等南北剧种精华,艺术包容性强;二是表演体系成熟,“唱念做打”与“手眼身法步”高度规范,成为戏曲艺术的标杆;三是影响力广泛,从宫廷到民间,从北方到南方,甚至海外传播,代表了中国戏曲的最高成就,因此被尊为“国剧”。

Q2:京剧和昆曲最大的区别是什么?

A2:最大的区别在于音乐唱腔与表演风格,昆曲以“水磨调”为核心,唱腔婉转细腻,一字多转,伴奏以曲笛为主,表演注重“载歌载舞”,身段如舞蹈般柔美,多演绎才子佳人题材;京剧则以西皮二黄为主,唱腔刚柔并济,节奏变化丰富,伴奏以京胡为主,表演强调“唱念做打”的综合性,题材更广泛,历史戏、宫廷戏、民间戏皆有,程式化动作(如亮相、起霸)更具戏剧张力。