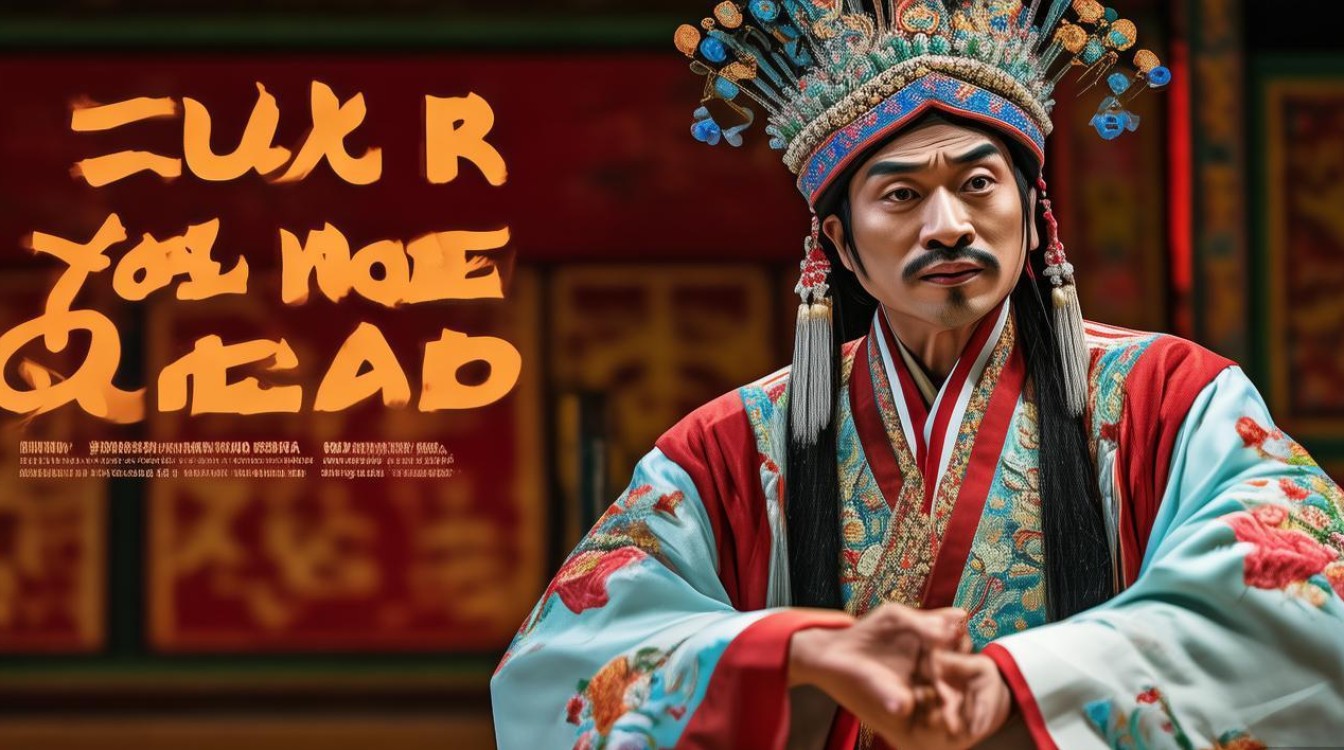

杨启超是豫剧唐派艺术的杰出代表,其录音作品堪称豫剧史上的珍贵遗产,不仅记录了唐派艺术的精髓,更以独特的艺术魅力影响了数代戏曲爱好者,作为唐喜成先生的亲传弟子,杨启超深得唐派“脑后音”“二本腔”的精髓,在继承中融入个人理解,形成了刚柔并济、声情并茂的演唱风格,其录音更是成为研究豫剧声腔演变与表演艺术的重要载体。

杨启超的录音作品以古装历史剧和传统戏为主,其中多部剧目已成为豫剧界的经典范本,从角色塑造到唱腔设计,他均展现出极高的艺术造诣,例如在《三哭殿》中,他饰演的唐太宗李世民,唱腔既有帝王的威严厚重,又不失父亲的温情与无奈,尤其是“金牌召来银牌宣”唱段,运用“脑后音”将高音区的通透与中低音区的浑融结合,情感层层递进,将人物内心的矛盾演绎得淋漓尽致,而在《辕门斩子》中,他饰演的杨延昭,则以“碰碑”唱段的苍劲悲怆著称,真假声转换如行云流水,既保留了豫剧的乡土气息,又融入了京剧发声的精准技法,开创了豫剧老生行当的新境界,这些录音多录制于20世纪70至90年代,虽受限于当时的技术条件,却因演员真挚的情感与扎实的功底,反而呈现出未经雕琢的“原生态”艺术美感,成为戏迷心中的“绝版珍藏”。

从艺术价值来看,杨启超的录音不仅是声音的记录,更是唐派艺术的“活化石”,他通过对传统唱腔的革新,将豫剧老生的表现力推向新的高度:在板式运用上,他打破“慢板—原板—二八板”的固定程式,根据人物情感灵活调整节奏,如在《血溅乌纱》中,用“快二八”表现主人公的激愤,用“慢板”抒发其无奈,形成“声随情动、腔因人设”的独特风格;在吐字归音上,他强调“字正腔圆”,每个字均以“头、腹、尾”清晰呈现,即便是快速垛板,也能让听众听清字义,这种“以字带腔、以腔传情”的演唱理念,至今仍是豫剧演员学习的典范,其录音中大量即兴发挥的“小腔”,如滑音、颤音的巧妙运用,既丰富了唱腔的层次感,又增强了戏剧的感染力,为豫剧声腔的创新发展提供了重要参考。

这些录音的传播与保存,对豫剧艺术的传承意义深远,在录音技术尚未普及的年代,杨启超的唱片、磁带成为戏迷学习模仿的“教材”,许多基层演员正是通过反复聆听这些录音,揣摩其发声技巧与情感表达,从而走上专业道路;而在数字化时代,这些录音被修复、整理并上线传播,让年轻一代得以跨越时空感受豫剧艺术的魅力,为传统戏曲的“破圈”注入新活力,可以说,杨启超的录音不仅是个人艺术成就的见证,更是豫剧艺术在时代变迁中不断传承与发展的缩影。

相关问答FAQs

Q1:杨启超的录音与现场演出有何不同?

A1:杨启超的录音虽以“静态”形式呈现,却凝聚了其舞台表演的精华,相较于现场演出可能受环境、体力等因素影响,录音经过精心打磨,唱腔更注重细节处理,如音准、气口、情感转折的精准把控;录音删减了部分舞台程式化表演,突出“以唱为主”的戏曲美学,让听众更专注于声腔艺术的魅力,现场演出中演员与观众的互动、即兴发挥的“火花”,则是录音难以完全复制的。

Q2:如何欣赏杨启超的录音作品?

A2:欣赏杨启超的录音,建议结合剧情与人物背景:首先了解剧目故事与人物关系,如《秦香莲后传》中陈世美的负心与悔恨,能帮助理解唱腔中的情感变化;其次关注声腔技巧,如“脑后音”的运用(如《三哭殿》中的高腔)、真假声转换(如《辕门斩子》的碰碑唱段),体会其刚柔并济的特点;最后品味其“情、声、韵”的融合,如《十五贯》中况钟的唱腔,如何通过沉稳的节奏与苍凉的音色塑造清官形象,从而感受豫剧艺术的深层魅力。