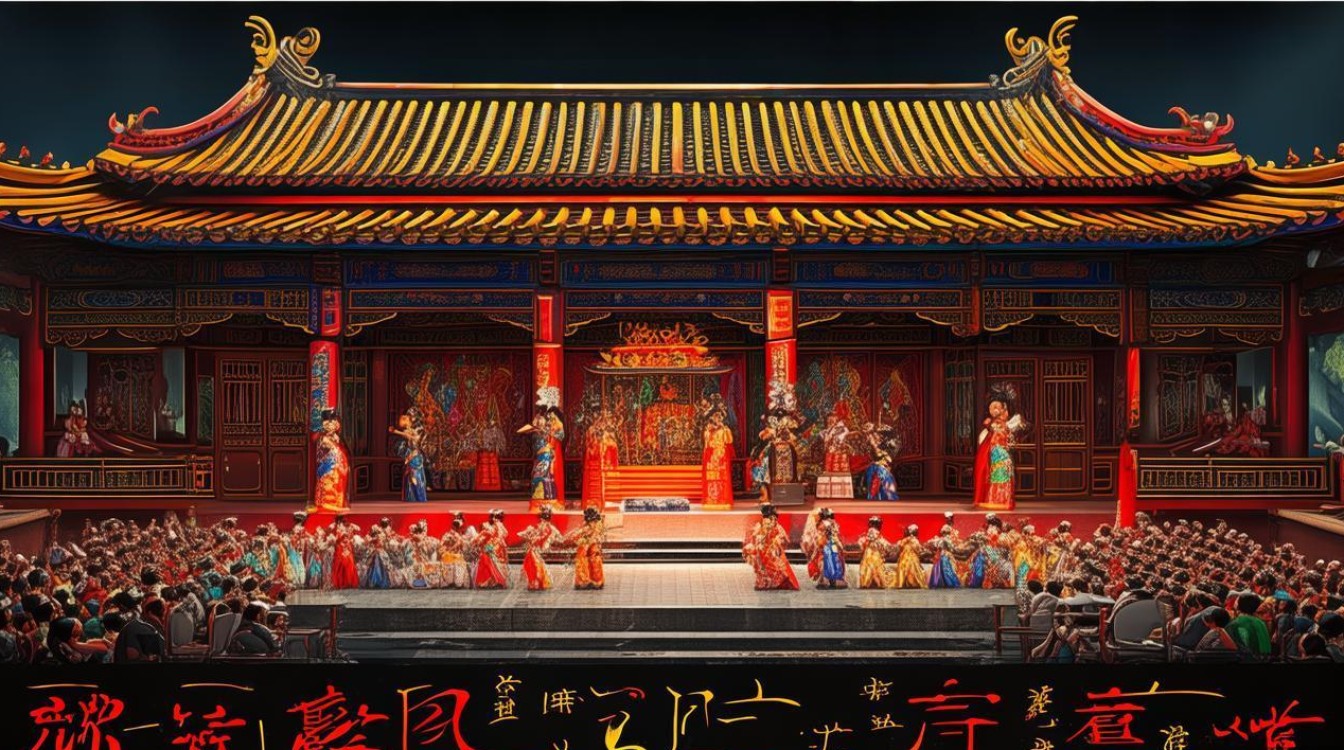

《庆功楼》作为传统京剧经典剧目,其戏曲场次结构严谨,情节跌宕,以“火烧庆功楼”的历史传说为蓝本,通过君臣权谋、忠奸冲突的层层展开,塑造了朱元璋与开国功臣之间的复杂关系,该剧目通常分为四场,每场戏独立成章又环环相扣,通过不同场景的转换推动剧情发展,既有宏大的宫廷场面,也有细腻的人物刻画,充分展现了京剧艺术的唱、念、做、打等综合表现力,以下从场次划分、剧情内容、艺术特色等方面进行详细解析。

第一场:君臣定计

场次核心:朱元璋权谋初显,刘伯温无奈献策

开篇即展现明朝初定后的朝堂景象,朱元璋(老生扮相)身着龙袍,端坐于御书房,面容威严中透着凝重,开国功臣徐达、胡大海、常遇春等(净角、武生扮相)因战功赫赫而居功自傲,甚至在朝堂之上言语间流露出对皇权的轻视,令朱元璋心生忌惮,刘伯温(文丑扮相)作为谋士,敏锐察觉到君臣之间的裂痕,进殿劝谏朱元璋需“未雨绸缪”。

朱元璋以“庆贺江山稳固”为由,提出在南京城内修建庆功楼,宴请功臣,实则与刘伯温密谋“火烧庆功楼”的计策,此场戏以“对白”和“唱腔”为主,朱元璋的唱段多用“西皮慢板”,如“孤坐江山非容易,众家爱卿保社稷”,字字铿锵,既表“感恩”之意,又暗藏“杀机”;刘伯温则以“二黄原板”回应,唱腔中带着忧思,如“臣观功臣心渐傲,恐生祸患乱朝纲”,通过唱腔的对比凸显两人内心的矛盾——朱元璋的权谋与刘伯温的无奈,舞台背景以“宫灯”“屏风”等元素营造宫廷氛围,灯光昏暗,预示着即将到来的悲剧。

第二场:英雄聚宴

场次核心:功臣豪情暗藏危机,君臣宴乐暗流涌动

场景切换至庆功楼楼下,徐达、胡大海等功臣接到圣旨,纷纷披挂整齐,带着对“皇恩浩荡”的感激之情赴宴,此场戏以“集体亮相”和“身段表演”见长,武将们通过“起霸”“走边”等传统程式化动作,展现英姿飒爽的武将风范;文臣则通过“甩袖”“捋髯”等动作,表现文人的儒雅与豪迈。

楼内,朱元璋早已设下埋伏,侍卫们身着便装,混入席间,刀剑暗藏于桌下,刘伯温借故称病未至,临行前暗中提醒徐达“小心为上”,宴席之上,君臣推杯换盏,气氛看似热烈,但通过演员的眼神交流与细微身段,暗藏紧张感——朱元璋的“笑”中带冷,功臣们的“醉”里藏真,胡大海更是醉醺醺地拍案而起:“我等为保大明江山,出生入死,陛下何不与我等共饮百年?”此句台词成为剧情转折的导火索,朱元璋脸色微变,随即强压怒火,举杯应和,为后续的“楼中惊变”埋下伏笔,舞台灯光转为暖黄色,与第一场的昏暗形成对比,却通过背景中若隐若现的“火焰纹饰”暗示危机。

第三场:楼中惊变

场次核心:烈焰骤起,忠臣血溅庆功楼

全剧高潮在此场爆发,庆功楼内,酒过三巡,朱元璋借口更衣离席,随即命侍卫点燃楼下的引线,窗外狂风大作,楼内烛火摇曳,刘伯温派心腹送来的“密信”被徐达发现,信中写道:“楼中藏火药,速速突围!”但为时已晚,只听“轰隆”一声巨响,楼下火光冲天,庆功楼被烈焰包围。

功臣们顿时乱作一团,徐达试图组织突围,却被乱石堵住出口;胡大海手持双锤,奋力砸向门窗,却被掉落的横梁砸中;常遇春纵身跃上楼顶,却因火势过大被逼回,朱元璋立于楼外观景台,面无表情地注视着火中的功臣,唱腔转为“西皮流水”,如“烈火熊熊冲天起,今日方知我是主”,尽显帝王之冷酷,演员通过“翻跌”“抢背”等武打动作表现功臣们的挣扎与悲壮,舞台背景以红色灯光模拟火焰,烟雾弥漫,营造出“火海炼狱”的视觉冲击,此场戏将“唱、念、做、打”融合到极致,既有悲愤的念白(如徐达临终前高喊“陛下,臣冤枉!”),也有激烈的武打场面,将剧情推向高潮。

第四场:烈火余烬

场次核心:朱元璋独登高楼,鸟尽弓藏留骂名

火势渐熄,庆功楼化为废墟,朱元璋独自登上高楼,俯瞰满目疮痍,唱腔转为“二黄散板”,如“孤王今日坐高楼,想起往事泪双流”,表面“哀悼”,实则“得意”,刘伯温拄拐上楼,假意劝慰“陛下节哀”,实则旁敲侧击:“火烧庆功楼,虽除心腹之患,却失天下人心。”朱元璋听后沉默不语,挥手命刘伯温退下,独留一人于楼顶,背影在夕阳下显得格外孤寂。

舞台灯光渐暗,只留一束追光打在朱元璋身上,背景中浮现出“鸟尽弓藏”四个大字,点明全剧主题——封建皇权下的权力斗争,终究以牺牲忠良为代价,此场戏以“静态表演”为主,通过演员的眼神与身段,展现朱元璋内心的复杂:既有巩固皇权的“释然”,也有失去功臣后的“空虚”,为全剧画上留白的句号。

场次结构总览表

| 场次编号 | 场次名称 | 主要情节 | 核心人物 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|---|

| 第一场 | 君臣定计 | 朱元璋与刘伯温密谋,以庆功为名设下鸿门宴。 | 朱元璋、刘伯温 | 对白紧凑,唱腔沉稳(西皮慢板/二黄原板),展现权谋氛围。 |

| 第二场 | 英雄聚宴 | 功臣们满怀感激赴宴,君臣表面和谐,暗藏杀机。 | 徐达、胡大海等 | 集体亮相,身段程式化(起霸/走边),暖色调灯光中埋伏紧张感。 |

| 第三场 | 楼中惊变 | 庆功楼被点燃,功臣们奋力突围,最终悲壮牺牲。 | 朱元璋、徐达 | 武打激烈(翻跌/抢背),红色灯光模拟火焰,唱腔转为西皮流水,高潮迭起。 |

| 第四场 | 烈火余烬 | 朱元璋独登高楼,刘伯温旁敲侧击,点明“鸟尽弓藏”主题。 | 朱元璋、刘伯温 | 静态表演,追光聚焦,二黄散板收尾,留白中蕴含深意。 |

相关问答FAQs

问:《庆功楼》中的“火烧庆功楼”情节是否真实历史?

答:并非真实历史,而是源于民间传说,正史中并无朱元璋火烧庆功楼的记载,这一情节更多是民间对“兔死狗烹、鸟尽弓藏”的隐喻,反映了封建皇权下功臣的悲剧命运,据《明史》载,朱元璋虽确实对功臣进行过清洗(如胡惟庸案、蓝玉案),但方式多为“赐死”“流放”,而非大规模“火烧”,京剧《庆功楼》通过艺术加工,将历史传说戏剧化,增强了故事冲突和警示意义。

问:京剧《庆功楼》的唱腔设计有何特点?如何服务于剧情?

答:该剧唱腔以西皮、二黄为主,结合不同场次情绪变化,形成“抑扬顿挫”的节奏感,第一场朱元璋的“西皮慢板”沉稳威严,奠定权谋基调;第二场功臣的“二黄导板”高亢豪迈,展现英雄气概;第三场惊变时“西皮流水”急促激烈,推动高潮;第四场朱元璋的“二黄散板”苍凉孤寂,收束全剧,唱腔与剧情、人物心理紧密结合,例如刘伯温的唱腔始终带“忧”,体现其谋士的清醒与无奈;朱元璋的唱腔则从“恩”到“冷”,再到“悲”,展现其性格的复杂性,增强了剧目的艺术感染力。