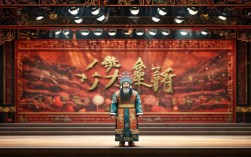

豫剧《打金枝》作为传统经典剧目,以唐代宗时期郭子仪之子郭暧与升平公主的婚姻纠葛为主线,通过“打金枝”这一核心冲突,展现了皇家威严与家庭伦理的碰撞,选段三”聚焦公主回宫哭诉、唐代宗与沈后调解的关键情节,既是矛盾的高潮,也是情感升华的转折,集中体现了豫剧唱腔艺术的魅力与传统文化中“家和万事兴”的价值观。

选段三的情节脉络与核心冲突

“选段三”紧接郭暧醉酒后怒打公主的情节:升平公主金枝玉叶的身份被触犯,愤然回宫哭诉父皇母后,要求惩治郭暧,此时唐代宗正面临“君臣”与“父子”的双重考量——郭子仪平定安史之乱、再造唐室,功高盖世;而皇家颜面亦不容轻慢,沈后则以“妻贤夫祸少、子孝父心宽”的智慧居中调和,最终以“夫妻和好、家国安宁”收场。

情节推进中,三个层次环环相扣:

- 公主哭诉:以“金枝玉叶”的委屈为引,强调皇家尊严不可侵犯,情绪由愤懑转为悲戚;

- 帝后调解:唐代宗既体谅女儿娇纵,更深知郭家功绩,沈则以“当年郭子仪单骑退回纥”的往事劝解,凸显“国之本在家”的道理;

- 情感转折:公主从“非惩郭暧不可”到“愿听父王旨意”,完成从“任性”到“明理”的成长,为后续“郭府赔礼”“夫妻和好”埋下伏笔。

人物性格与情感表达的舞台呈现

选段三中,三个核心人物的个性通过唱腔、念白与身段展现得淋漓尽致,其性格差异与情感碰撞构成了戏剧张力。

| 人物 | 性格特点 | 舞台表现(唱腔/念白/身段) | 核心冲突动机 |

|---|---|---|---|

| 升平公主 | 娇纵、敏感 | 哭腔:“金枝玉叶我不爱,偏嫁郭府受委屈!”跺脚、甩袖,配合抽泣声,凸显委屈与不甘。 | 维护“金枝”身份,不容婚姻中的“失尊”。 |

| 唐代宗 | 仁厚、权衡 | 沉稳的豫西调:“郭子仪功劳盖天地,君臣情谊重如山。”捋须、踱步,眼神从威严到柔和,体现帝王智慧。 | 平衡皇家威严与功臣情谊,避免朝堂动荡。 |

| 沈后 | 贤淑、通透 | 柔和的豫东调:“女儿啊,你母后也曾嫁平民,夫妻和睦才是真。”轻抚公主肩膀,以自身经历劝解,温暖中见智慧。 | 以“家”为基,调和夫妻矛盾,维护家庭稳定。 |

例如公主的哭腔,在豫剧中被称为“苦腔”,通过高亢的拖腔与下滑的音调,将“从小娇生惯养”到“被丈夫殴打”的落差感放大;唐代宗的唱腔则多用“苍音”,字沉气稳,体现帝王“一言九鼎”的威严与“顾全大局”的隐忍;沈后的唱腔则如“春风化雨”,旋律舒缓,以情动人,成为矛盾化解的“催化剂”。

唱腔艺术与传统文化内涵的融合

豫剧《打金枝》选段三的艺术魅力,不仅在于情节的跌宕,更在于唱腔与传统文化内涵的深度结合。

唱腔的地域特色与情感表达

豫剧以“高亢激越、朴实通俗”著称,选段三中不同人物的唱腔设计充分体现了这一特点:

- 公主唱腔:多用“花腔”,通过快速的节奏变化与真假声转换,表现其情绪的剧烈波动,如“金殿之上哭父王”一句,“哭”字用滑音上扬,配合甩袖动作,将“娇女告状”的急切感展现得淋漓尽致;

- 唐代宗唱腔:以“平调”为主,节奏沉稳,字字铿锵,如“君臣好比鱼和水”的比喻,用中速演唱,辅以捋须、点头动作,凸显“以史为鉴”的帝王胸襟;

- 沈后唱腔:融入“祥符调”的柔美,旋律婉转,如“当年你父王登基时,郭子仪挂帅救社稷”,通过回忆往事的唱段,用舒缓的节奏与柔和的音色,传递“知恩图报”的价值观。

传统文化中的“家国同构”思想

选段三的核心冲突本质是“家”与“国”的关系平衡:郭暧打公主,是“家”内部的夫妻矛盾;公主哭诉父皇,是将“家事”上升为“国事”(皇家尊严);唐代宗的调解,则是以“家”的和睦维护“国”的稳定,这种“家国同构”的思想贯穿始终,体现了传统文化中“修身、齐家、治国、平天下”的逻辑链条。

例如沈后的劝解:“郭子仪一人安,全家安;全家安,朝堂安”,将“家庭和睦”与“朝堂稳定”直接关联,点明“家和”是“国兴”的基础,这种“以小见大”的叙事方式,使戏剧冲突超越了个人恩怨,具有了深刻的社会意义。

选段三的经典价值与当代启示

作为豫剧的“骨子老戏”,《打金枝》选段三历经百年而不衰,其价值不仅在于艺术形式的精湛,更在于对人性与关系的深刻洞察。

- 对婚姻关系的启示:郭暧与公主的矛盾,本质是“平等”与“尊卑”的冲突,沈后劝公主“夫妻之间要互敬”,劝郭暧“莫负皇家恩情”,体现了传统婚姻观中“相敬如宾”的智慧,对当代夫妻相处仍有借鉴意义;

- 对权力与伦理的思考:唐代宗既不因“皇权”而偏袒女儿,也不因“臣功”而纵容儿子,而是以“情”为基、以“理”为绳,平衡各方利益,这种“中庸之道”对当代社会治理亦有启发。

相关问答FAQs

问题1:《打金枝》选段三中,升平公主从“哭诉”到“听劝”的转变,体现了人物怎样的成长?

解答:升平公主的转变是一个从“任性”到“明理”的成长过程,初始阶段,她以“金枝玉叶”身份自居,认为被打是“奇耻大辱”,要求父王严惩郭暧,体现了皇家娇女的娇纵与敏感;在沈后以自身经历和郭家功绩劝解后,她逐渐意识到“夫妻和睦”比“个人面子”更重要,最终愿意“回府赔礼”,完成了从“依赖父权”到“独立面对婚姻”的蜕变,这一转变既符合人物身份逻辑,也传递了“婚姻需要包容”的价值观。

问题2:豫剧《打金枝》选段三中,唐代宗的唱词“君臣好比鱼和水”有何深意?

解答:“君臣好比鱼和水”是唐代宗调解矛盾时的核心观点,深意有三层:其一,强调君臣相依的共生关系——郭子仪是“水”,滋养大唐江山;唐代宗是“鱼”,离不开臣子的支持;其二,警示权力边界——皇权虽高,亦需尊重功臣,否则“水干则鱼亡”;其三,暗喻家庭关系——夫妻如“鱼水”,需相互依存,而非一方压制另一方,这一比喻既化解了公主的愤懑,也点明了“家国同理”的伦理智慧,是全剧的点睛之笔。