《打金枝》作为中国传统戏曲中的经典剧目,尤其在晋剧、京剧、秦腔等多个剧种中广为流传,其故事源于唐代宗时期的真实历史事件,经民间艺人与文人不断加工,最终成为一部集政治伦理、家庭伦理与艺术魅力于一体的经典作品,剧情以唐代宗李豫之女升平公主下嫁名将郭子仪之子郭暧为背景,通过夫妻间因“金枝玉叶”身份引发的家庭冲突,最终在皇室与功臣的智慧调解下达成和解,展现了“家和万事兴”的传统理念与“君君臣臣、父父子子”的伦理秩序。

从冲突到和解的伦理叙事

故事发生在唐代宗年间,郭子仪因平定“安史之乱”功勋卓著,被封为汾阳王,其子郭暧娶唐代宗之女升平公主为妻,新婚初期,夫妻尚算和睦,但随着时间推移,公主因金枝玉叶的身份养成骄纵性格,对郭家礼数多有不满,一日,郭子仪寿诞,郭暧的兄弟姐妹均携礼前往,唯有公主因“金枝玉叶”之尊不愿拜寿,郭暧当众受辱,醉酒后愤而回宫,与公主发生争执,情急之下失手打了公主,公主受气回宫向父皇母后哭诉,要求唐代宗严惩郭暧,唐代宗深知郭家功高盖主,若处置不当可能引发朝局动荡;又心疼女儿,左右为难,沈后以“娶妻先拜公婆”的礼数劝导公主,并以“郭家功在社稷”晓之以理,最终公主理解丈夫苦衷,主动回府认错,夫妻和好如初,一场皇室与功臣的家庭危机得以化解。

人物形象:立体丰满的戏剧典型

《打金枝》的成功很大程度上源于其鲜明的人物塑造,每个人物都承载着特定的伦理符号与人性特质:

-

郭暧:作为名将之后,他既有武将的直率冲动,又有丈夫的责任与担当,寿宴受辱后,他并非无理取闹,而是因“郭氏满门皆拜寿,独我公主不跪拜”的家族荣誉感受挫,醉酒后“打金枝”更多是情绪宣泄而非蓄意冒犯,事后他虽知闯下大祸,却仍直言“打的是我的妻,关你父皇甚事”,展现了对夫妻平等关系的朴素认知,最终在公主回心转意时,他也以“从今后你敬我爱,琴瑟和鸣”收尾,凸显了重情重义的一面。

-

升平公主:从最初的“金枝玉叶不认亲”到最终的“下得金枝认公婆”,公主的转变是剧情的核心,她既有皇家女儿的娇纵与傲慢,也有少女的单纯与可塑性,被打后回宫哭诉,是维护自身尊严的自然反应;但在母后的开导下,她逐渐意识到“君要臣死,臣不得不死;父要子亡,子不得不亡”的伦理纲常背后,是郭家“舍生忘死保江山”的功绩,最终放下身段主动认错,完成了从“公主”到“妻子”的身份蜕变。

-

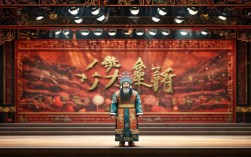

唐代宗与沈后:作为皇室父母,他们是矛盾调解者的角色,唐代宗面对女儿哭诉,既想维护皇家颜面,又忌惮郭家势力,其“帝王心术”体现在“打了就打了,郭家还能造反不成”的台词中,既有对功臣的安抚,也有对女儿的爱护,沈后则以女性特有的智慧,以“你嫁的是郭暧,不是皇上”“郭子仪儿子打你,是给你脸面”等家常劝导,化解了公主的委屈,展现了传统社会中“妻贤夫祸少”的家庭伦理观。

艺术特色:程式化表演与地域化呈现

作为传统戏曲,《打金枝》在艺术表现上充分体现了戏曲“唱、念、做、打”的综合魅力,不同剧种在演绎中又形成了独特的地域风格:

-

唱腔设计:晋剧版本的《打金枝》以“七腔八调”为基础,郭暧的唱腔高亢激越,如“孤王酒醉桃花宫”一段,通过拖腔与甩腔表现其醉意与愤懑;公主的唱腔则婉转细腻,“金枝玉叶非我愿”等唱段以慢板抒发委屈,最终转为欢快的流水板,体现情绪转变,京剧版本则融入西皮二黄的板式,郭暧的唱腔刚劲有力,公主的唱腔华丽中带着娇嗔,符合京剧“以声传情”的特点。

-

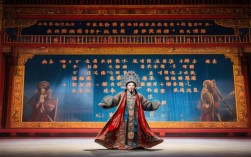

表演程式:戏曲的虚拟性与程式性在剧中体现得淋漓尽致,如“打金枝”一场,郭暧挥手的动作被简化为“甩袖”,公主捂脸的“背躬”,配合眼神与身段的配合,既避免了暴力画面的直白呈现,又让观众感受到冲突的张力,夫妻对峙时的“对子戏”,通过“圆场”“亮相”等程式,将宫廷与府邸的空间转换自然呈现。

-

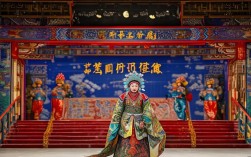

服饰道具:郭暧的武生装扮(靠旗、翎子)凸显其将门之后身份,公主的凤冠霞帔与宫装体现皇家气派,寿宴上的寿屏、酒具等道具则通过虚实结合的方式营造出场景氛围,不同剧种在服饰细节上各有特色,如晋剧的公主服饰色彩浓艳,京剧则更注重纹样的精致,均服务于人物身份与剧情需求。

以下为不同剧种《打金枝》艺术特色对比表:

| 剧种 | 唱腔特点 | 表演风格 | 代表唱段示例 | 地域文化影响 |

|---|---|---|---|---|

| 晋剧 | 高亢激越,善用“梆子腔”,节奏明快 | 粗犷豪放,注重身段力度 | 郭暧“孤王酒醉桃花宫” | 山西地域文化,体现北方直率 |

| 京剧 | 婉转细腻,以西皮二黄为主,字正腔圆 | 典雅精致,程式化程度高 | 公主“驸爷打我不会生嗔怨” | 京城文化,融合宫廷审美 |

| 秦腔 | 苍凉悲壮,板式多变,善用“花音” | 夸张生动,富有生活气息 | 郭暧“金枝玉叶太欺人” | 西北民间艺术,质朴热烈 |

文化内涵:传统伦理的艺术化表达

《打金枝》之所以历经千年仍被观众喜爱,根本在于其深刻的文化内涵,通过家庭矛盾折射出中国传统社会的伦理秩序与价值观念:

-

家庭伦理:“家和”与“孝道”:剧中夫妻冲突的化解,最终回归到“相敬如宾”的家庭伦理,公主的“下金枝”与郭暧的“认妻过”,体现了传统婚姻中“夫为妻纲”下的相互尊重;沈后劝导公主时强调“孝道”,认为“不拜公婆即为不孝”,将家庭和谐与个人品德修养紧密相连。

-

政治伦理:“君臣”与“功过”:唐代宗对郭家的态度,展现了传统政治中“功臣与皇权”的微妙平衡,郭子仪“功高不震主”的智慧,与唐代宗“恩威并施”的帝王术,共同构成了传统政治伦理的缩影——皇权至上,但功臣的功劳亦不可抹杀,唯有“君臣相得”方能国泰民安。

-

平民意识:“身份平等”的朴素追求:郭暧“打金枝”的行为,虽属大不敬,但其内心深处是对“夫妻平等”的朴素渴望,他喊出“公主也是妻,郭暧也是夫”,打破了“男尊女卑”的绝对化,体现了民间对平等关系的向往,为传统伦理注入了人性化的温度。

相关问答FAQs

Q:《打金枝》为何能成为传统戏曲中“家庭伦理剧”的经典?

A:《打金枝》之所以成为家庭伦理剧经典,首先在于其剧情贴近生活,夫妻矛盾、家庭冲突是普遍存在的社会现象,观众易产生共鸣;人物塑造立体,郭暧的冲动与担当、公主的骄纵与转变,都具有真实的人性特质;更重要的是,它通过戏剧冲突传递了“家和万事兴”的传统价值观,既符合封建伦理的“君君臣臣、父父子子”,又暗含了对夫妻平等、家庭和谐的朴素追求,这种伦理与人性、礼教与情感的平衡,使其超越了时代限制,成为经典,不同剧种的精彩演绎,尤其是唱腔与表演程式的艺术化呈现,进一步增强了其观赏性与传播力。

Q:不同剧种的《打金枝》在表演上有何差异?这些差异如何体现地域文化?

A:不同剧种的《打金枝》在表演上因地域文化、音乐传统和观众审美的不同,形成了鲜明差异,晋剧作为山西地方戏,唱腔高亢激越,表演粗犷豪放,如郭暧“打金枝”时的动作幅度较大,体现北方人直率爽朗的性格;京剧形成于京城,更注重程式规范与典雅精致,公主的台步、水袖动作更为细腻,唱腔婉转,融入了宫廷文化的审美;秦腔则带有西北民间艺术的质朴,板式多变,常有“花音”“苦音”的对比,表演夸张生动,贴近百姓生活,这些差异本质上是地域文化的投射——晋剧的豪放源于山西的历史厚重与民俗质朴,京剧的精致体现了京城的政治文化与文人审美,秦腔的热烈则反映了西北人民的热情与生命力。