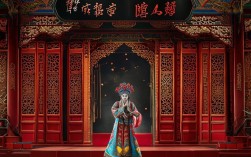

戏曲艺术作为中华优秀传统文化的瑰宝,历来以“载道”“育人”为己任,而其中塑造的巾帼英雄形象,更是跨越时空的精神坐标,从替父从军的花木兰到挂帅出征的穆桂英,从击鼓抗金的梁红玉到百岁出征的佘太君,这些女性角色以“不爱红妆爱武装”的豪情、“巾帼不让须眉”的担当,成为戏曲舞台上永不褪色的亮色,近年来,多台以“巾帼英雄”为主题的戏曲晚会通过创新舞台呈现、深挖角色精神,让这些经典形象在新时代焕发出蓬勃生机,既是对传统文化的致敬,更是对女性力量的礼赞。

在这些晚会上,经典巾帼英雄形象的演绎总能引发观众共鸣,京剧《穆桂英挂帅》中,穆桂英从最初的“我不挂帅谁挂帅”的激昂,到“捧印”时的坚毅,演员通过高亢的西皮唱腔与稳健的身段,将这位女元帅的忠义与豪情展现得淋漓尽致,豫剧《花木兰》则通过“刘大哥讲话理太偏”等经典唱段,以明快的地方唱腔,塑造出一位打破性别桎梏、代父从军的巾帼英雄,花木兰的“孝”与“忠”在演员的细腻演绎中直抵人心,越剧《梁红玉》中,“击鼓战金山”一折通过鼓声与唱腔的配合,将梁红玉在金兵铁骑面前的临危不惧表现得震撼人心,鼓声铿锵,似能听见千年战场的风雷之声,评剧《杨三姐告状》虽非传统战争题材,但杨三姐为伸张正义、告倒恶兄的刚烈,同样体现了“巾帼不让须眉”的抗争精神,其唱腔质朴却充满力量,让观众看到平凡女性身上的不凡勇气。

晚会对这些巾帼英雄形象的呈现,离不开对舞台艺术的创新融合,在舞台设计上,晚会常采用“虚实结合”的手法:京剧《杨门女将》以烽火台、战旗等实景道具构建历史场景,再通过多媒体投影展现“寿州救驾”的激烈战斗,让观众仿佛置身于古战场;豫剧《花木兰》则运用写意布景,以“马”的象征性舞蹈配合灯光变幻,代花木兰驰骋疆场,既保留了戏曲的程式美,又增强了视觉冲击力,在唱腔与配器上,晚会既坚守传统韵味,又融入现代元素:如京剧《穆桂英挂帅》在保留梅派唱腔婉转特点的基础上,加入交响乐伴奏,使“捧印”唱段的气势更加恢弘;越剧《梁红玉》则尝试将传统鼓乐与电子音乐结合,让“击鼓”场景更具时代感,演员的演绎更是关键,名角与新锐演员同台献艺,李胜素、王蓉蓉等京剧名家对穆桂英、佘太君的诠释,既传承了流派精髓,又注入了个人理解;青年演员则以青春活力赋予角色新意,如某晚会中青年演员演绎的《花木兰》,在身段中融入现代舞元素,展现了花木兰的英姿飒爽与少女柔情。

| 呈现维度 | 具体形式 | 案例效果 |

|---|---|---|

| 舞台艺术 | 实景道具+多媒体投影(如《杨门女将》烽火台+战场投影) | 构建沉浸式历史场景,增强代入感 |

| 唱腔配器 | 传统流派唱腔+现代交响乐(如《穆桂英挂帅》梅派+交响乐) | 保留韵味的同时提升气势,感染力更强 |

| 演员演绎 | 名角传承+青年创新(如李胜素诠释穆桂英,青年演员融入现代舞元素) | 兼顾经典与新意,吸引不同年龄层观众 |

这些戏曲晚会中的巾帼英雄,不仅是舞台上的角色,更是精神的化身,她们身上体现的“家国情怀”“坚韧不拔”“敢于担当”,正是中华民族精神的生动写照,当穆桂英说出“我不挂帅谁挂帅”时,传递的是“国家兴亡,匹夫有责”的担当;当花木兰代父从军时,彰显的是“孝亲忠君”的伦理美德;当梁红玉击鼓抗金时,展现的是“保家卫国”的无畏勇气,在新时代,这种精神被赋予了新的内涵:航天女工程师王亚平在太空授课,是新时代的“花木兰”;抗疫前线的女医护人员白衣执甲,是当代的“穆桂英”,戏曲晚会通过这些经典角色的重新演绎,让观众在欣赏艺术的同时,感受到巾帼精神跨越千年的生命力,激励当代女性在各行各业绽放光彩。

相关问答FAQs:

问:戏曲晚会中的巾帼英雄角色为何能跨越时代引发共鸣?

答:巾帼英雄角色之所以能跨越时代引发共鸣,首先在于其精神内核的普适性——无论是替父从军的“孝”、挂帅出征的“忠”,还是击鼓抗金的“勇”,这些品质是人类共通的价值追求,能触动不同时代观众的情感,戏曲艺术“以歌舞演故事”的独特形式,通过唱腔、身段、脸谱等程式化表演,将人物性格刻画得鲜明立体,让观众产生强烈的代入感,现代晚会通过创新舞台呈现(如多媒体、现代配器),让经典角色与当代审美接轨,既保留了传统文化的“根”,又焕发出新的“生命力”,从而实现跨越时代的情感连接。

问:青年演员如何更好地诠释戏曲中的巾帼英雄形象?

答:青年演员诠释巾帼英雄形象,需在“守正”与“创新”中找到平衡。“守正”即要深入研读经典,学习流派唱腔与表演程式,理解角色背后的历史文化内涵,如穆桂英的“豪中有柔”、花木兰的“刚中带韧”,避免“形似而神不似”。“创新”则要结合时代审美,在表演中融入个人理解,如通过更细腻的情感表达展现人物的内心世界,或借鉴其他艺术形式的元素(如舞蹈、影视表演)丰富表现力,青年演员应注重生活体验,从当代女性身上汲取力量,让古老角色焕发出真实的生命力,既尊重传统,又勇于突破,才能更好地诠释巾帼英雄的时代风采。