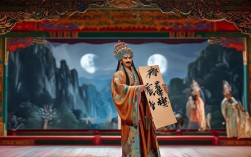

豫剧与晋剧同属我国北方梆子腔系的重要剧种,虽地域文化各异,却因声腔体系的共通性(均以板式变化体为主,梆子击节,唱腔高亢激越)而成为艺术交融的典范,豫剧名家演唱晋剧唱段,既是戏曲“移步不换形”传统的生动体现,更是跨地域艺术碰撞的结晶,既保留了晋剧的醇厚韵味,又融入了豫剧的豪放气质,为观众带来别样的审美体验。

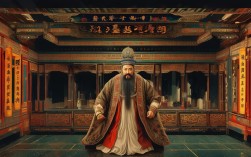

历史上,豫晋两地戏曲交流源远流长,豫剧名家为汲取养分、拓展艺术表现力,常尝试演绎晋剧经典,如常香玉先生在20世纪50年代曾移植演唱晋剧《打金枝》,其“金龙盘玉柱”唱段,既保留了晋剧宫廷戏的雍容典雅,又以豫剧“硬起腔”的力度强化了人物情绪,字字铿锵中不失晋剧的婉转悠扬;陈素真大师作为“豫剧皇后”,对晋剧“青衣”行当的细腻处理情有独钟,她在《梵王宫》中“含悲泪进机房”的选段,借鉴晋剧“花腔”的装饰音,结合豫剧“祥符调”的柔美,将丫鬟含冤的情感演绎得层次分明,哀而不伤;唐喜成先生则以“红脸”行当的跨剧种尝试著称,他在《三上轿》中“哭夫”一折,用豫剧“二本腔”的假声技巧演绎晋剧苦情戏的哭腔,高亢苍凉中透着晋剧特有的悲怆,形成“豫为骨、晋为韵”的独特风格。

当代豫剧名家对晋剧唱段的演绎更注重融合创新,小香玉在《打樱桃》中“轻移莲步”的唱段,将晋剧“梆子腔”的明快节奏与豫剧“小旦”的俏皮灵动结合,通过缩短拖腔、加快咬字,赋予传统唱段青春活力;李树建在《富贵图》移植晋剧《御河桥》选段时,则突出“豫西调”的苍劲,在晋剧原版的委婉中融入豫剧的悲壮,使人物形象更具张力,这种跨剧种演唱并非简单模仿,而是在深刻理解晋剧“含、白、咬、吐”等发声技巧的基础上,以豫剧的审美习惯进行“本土化”改造,既保留了晋剧“字正腔圆、声情并茂”的精髓,又通过豫剧特有的“炸音”、“擞腔”等技巧,强化了戏剧冲突的情感冲击力。

这种艺术交融不仅丰富了豫剧的表现形式,更推动了晋剧在河南地区的传播,当豫剧名家用熟悉的乡音演绎晋剧经典时,河南观众得以在亲切感中感受晋剧的独特魅力,而晋剧演员也从豫剧的表演中汲取舞台调度、情感表达的新思路,实现了“你中有我、共促发展”的双赢。

FAQs

-

豫剧名家演唱晋剧唱段时,会完全照搬晋剧的唱腔吗?

不会,豫剧名家在演唱晋剧唱段时,会以晋剧的“韵味”为内核,但融入豫剧的声腔特色,晋剧注重“脑后音”的共鸣,豫剧则强调“丹田气”的支撑;晋剧拖腔婉转绵长,豫剧则常以“短促有力”的收尾增强节奏感,名家们会在保留晋剧“字头清晰、字腹饱满、字音归韵”的基础上,调整发声方法、咬字习惯和情感处理,使其更符合豫剧观众的审美期待,形成“晋韵豫唱”的独特风格。 -

豫剧名家演唱晋剧唱段对豫剧发展有何意义?

其意义主要体现在三方面:一是丰富豫剧声腔体系,通过借鉴晋剧的“花腔”“哭腔”等技巧,拓展豫剧的表现力;二是促进跨地域文化交流,让河南观众在熟悉的豫剧框架下了解晋剧艺术,推动两省戏曲的互鉴共进;三是激发艺术创新,名家们通过“跨剧种实践”,打破固有思维,为豫剧注入新的艺术元素,助力传统戏曲在当代的传承与发展。