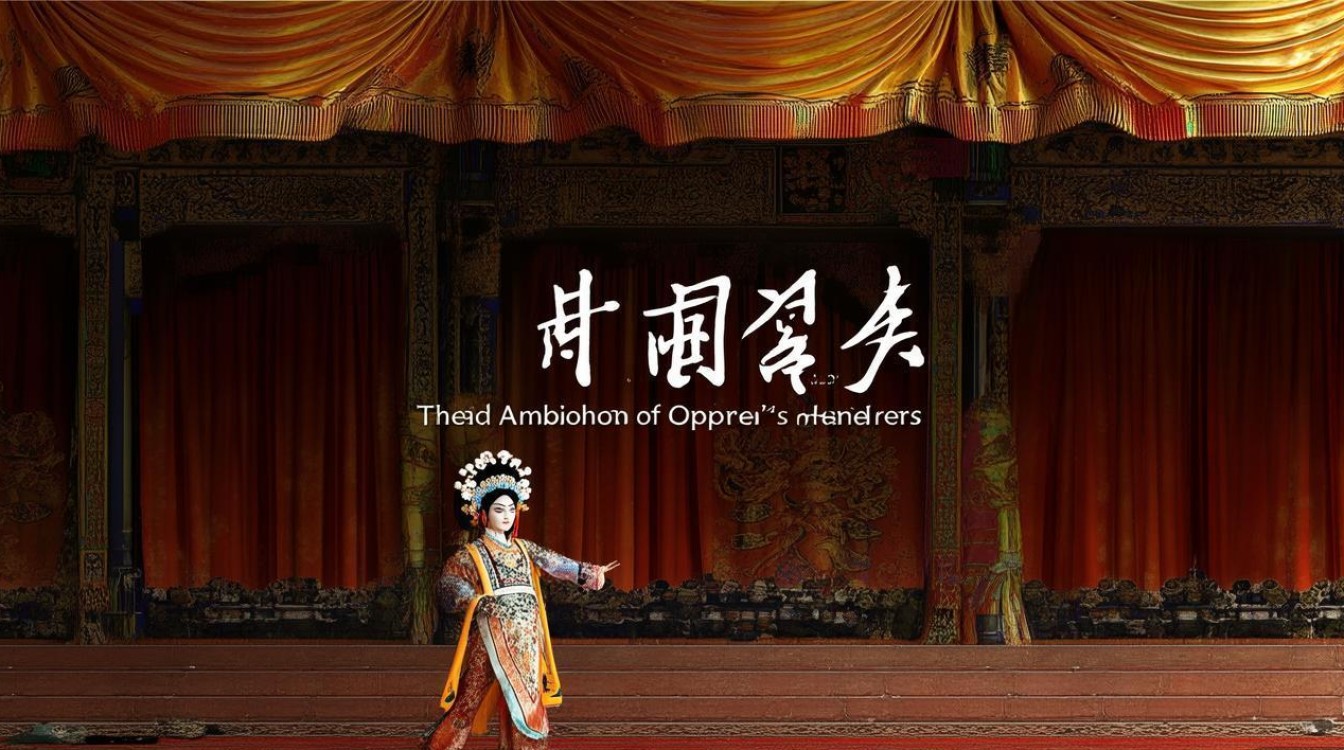

京剧作为中国传统文化的瑰宝,塑造了无数鲜活的女性形象,闺阁英雄”尤为独特,她们或出身名门,或身居闺阁,却突破了传统“女子无才便是德”的桎梏,以家国大义为怀,以智勇双全为志,展现出“志量广”的胸襟与气度,成为舞台上永不褪色的传奇,这些角色既保留了女性的柔情与细腻,更融入了英雄的豪迈与担当,打破了性别与时代的界限,传递出跨越时空的精神力量。

在京剧艺术中,“闺阁英雄”的“志量广”首先体现在对家国命运的深切关怀与主动担当,她们并非被动接受命运安排,而是在危难之际挺身而出,以柔肩担起千斤重担,以《穆桂英挂帅》为例,穆桂英本是穆柯寨少寨主,深谙韬略、武艺高强,与杨宗保成婚后本可安稳度日,然而当国家边关告急、老帅杨家将相继凋零,她不顾“女子难掌兵权”的世俗偏见,主动接过帅印,挂帅出征,剧中的“捧印”一折,她面对佘太君的劝说、朝廷的猜忌,一句“我不挂帅谁挂帅,我不领兵谁领兵”,字字铿锵,掷地有声,展现出“以天下为己任”的豪情,这种超越个人荣辱的家国情怀,正是“志量广”的核心体现——将个人命运与国家存亡紧密相连,在时代洪流中彰显女性的价值。

“闺阁英雄”的“志量广”表现为对传统礼教的勇敢反抗与自我价值的主动追求,她们不愿被“三从四德”的枷锁束缚,而是以智慧和勇气挣脱性别偏见,活出独立人格。《抗金兵》中的梁红玉便是一例,她本是京口妓女,却因见识过人、胆识过人,被韩世忠纳为妾室,当金兵大举南侵,她不仅协助韩世忠布防,更在黄天荡擂鼓助战,亲自执桅掌舵,指挥战船与敌军周旋,剧中的“擂鼓”一折,她身着戎装,英姿飒爽,鼓点时而急促如暴雨,时而舒缓如惊雷,将巾帼不让须眉的气势展现得淋漓尽致,梁红玉用行动证明,女性的价值不在于依附男性,而在于凭借自身能力在乱世中守护家国,这种对自我价值的坚守,正是“志量广”的生动注脚。

“闺阁英雄”的“志量广”还体现在对复杂局势的智慧谋略与临危不乱的从容气度,她们不仅有勇,更有谋,在困境中总能冷静分析,找到破局之策。《樊江关》中的樊梨花与薛金莲的故事,便展现了两位闺阁英雄的智勇交锋与协作,樊梨花作为西凉女将,归顺唐朝后挂帅征讨樊江关,与前来助阵的小姑子薛金莲因误会发生争执,两人武艺不相上下,言语间却透着对彼此的欣赏与对大局的考量,她们以“将相和”为榜样,化解矛盾,合力破敌,剧中樊梨花的沉稳、薛金莲的直率,既保留了闺阁女子的性格特点,又凸显了她们在军事决策中的智慧与担当,这种“刚柔并济”的特质,让“志量广”更具层次感。

京剧通过独特的艺术手法,将“闺阁英雄”的“志量广”具象化,在唱腔设计上,多以高亢激越的西皮流水、二黄导板表现她们的决心与豪情,如穆桂英“猛听得金鼓响画角声震”唱段,旋律跌宕起伏,情感层层递进,将挂帅前的复杂心理与坚定信念完美融合,在身段表演上,武打动作刚劲有力,亮相时眼神坚定、身姿挺拔,如梁红玉擂鼓时的“鹞子翻身”“鹞子大蹦”,既展现武旦的功底,又凸显英雄气概,在服饰道具上,从闺阁的“花褶子”“帔”到战场的“靠”“帅旗”,通过视觉对比强化角色转变,让观众直观感受到“闺阁”与“英雄”的身份融合。

这些“闺阁英雄”形象的塑造,不仅丰富了京剧的人物谱系,更折射出中国传统社会对女性力量的复杂认知,她们既是时代需求的产物(如宋代外患频繁,需要女性挺身而出),也是文化理想的投射——将“贤妻良母”的传统美德与“忠君报国”的英雄气概相结合,塑造出“亦刚亦柔”的理想女性形象,这种形象超越了单纯的性别叙事,成为中华民族精神谱系的重要组成部分,传递出“天下兴亡,匹夫有责”的家国情怀,以及“巾帼不让须眉”的平等意识。

从文化传承的角度看,“闺阁英雄志量广”的主题在当代依然具有现实意义,它启示我们,女性的价值不应被性别定义,而应体现在对社会的贡献与对理想的追求中,京剧舞台上的穆桂英、梁红玉、樊梨花等角色,通过一代代艺术家的演绎,早已从历史传说走进观众心中,成为激励女性勇敢追梦、担当作为的文化符号,她们的“志量广”,不仅是对过去的回望,更是对未来的召唤——无论时代如何变迁,以家国为怀、以智勇立身的精神,永远值得传承与弘扬。

| 剧目 | 角色 | 核心事迹 | 艺术表现手法 | 文化意义 |

|---|---|---|---|---|

| 《穆桂英挂帅》 | 穆桂英 | 挂帅出征,保家卫国 | 唱腔高亢,身段威武,“捧印”一折情感爆发 | 打破性别偏见,展现家国担当 |

| 《抗金兵》 | 梁红玉 | 擂鼓助战,指挥抗金 | “擂鼓”身段刚劲,眼神坚定,武打火爆 | 凸显女性在战争中的关键作用 |

| 《樊江关》 | 樊梨花 | 联合薛金莲,合力破敌 | 唱念结合,展现智勇交锋与协作精神 | 体现“刚柔并济”的女性智慧 |

| 《花木兰》 | 花木兰 | 代父从军,征战十二年 | 旦角反串小生,身段兼具英气与柔美 | 传递“忠孝两全”的传统美德 |

相关问答FAQs

问:京剧中的“闺阁英雄”与传统文学中“闺阁女子”形象有何本质区别?

答:传统文学中的“闺阁女子”多被塑造为深居简出、恪守妇道的柔弱形象,如《红楼梦》中的林黛玉,强调“三从四德”与“无才便是德”,其价值依附于男性(父、夫、子),而京剧“闺阁英雄”虽身处闺阁,却主动突破性别限制,以家国大义为重,兼具柔情与刚毅:她们有独立人格(如穆桂英自主婚配)、有家国担当(如梁红玉擂鼓抗金)、有智慧谋略(如樊梨花破阵退敌),其价值体现在对社会的贡献与自我实现上,本质是对女性主体性的肯定与张扬。

问:“闺阁英雄志量广”的主题为何能在京剧舞台上历久弥新?

答:这一主题历久弥新,主要源于三方面:其一,契合中华民族“家国同构”的文化传统,女性以柔肩担道义的故事易引发观众共情,传递“天下兴亡,匹夫有责”的集体记忆;其二,京剧通过唱、念、做、打的综合艺术,将英雄气概与女性柔美完美融合,如穆桂英的“捧印”既有唱腔的情感张力,又有身段的视觉冲击,艺术感染力强;其三,当代社会对女性力量的推崇,让这些古老形象焕发新活力——她们不仅是历史人物,更成为女性独立、担当、智慧的象征,为现代观众提供精神滋养与文化自信。