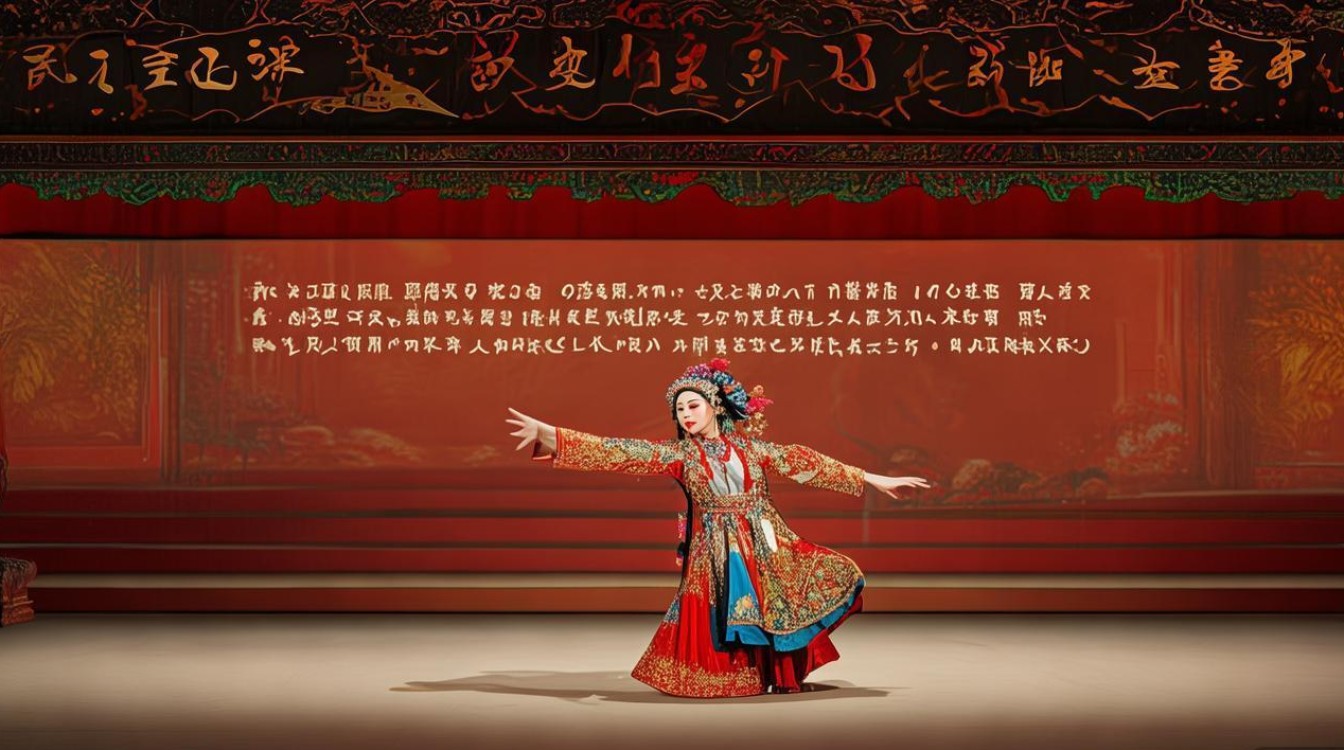

京剧《女杀四门》是传统武旦戏中的经典剧目,以女性将领的英姿飒爽与武艺高强为核心,通过“杀四门”的激烈冲突展现人物忠义勇猛的性格,兼具武戏的火爆与文戏的深情,是京剧舞台上一部兼具观赏性与艺术性的作品。

剧情与背景

《女杀四门》的故事背景设定在北宋时期,主角佘赛花(即后世熟知的佘太君)作为杨家将的核心人物,此时虽未完全步入老年,却已展现出超凡的武将风范,剧情起因于杨继业(杨令公)率军征辽被困两狼山,命悬一线,佘赛花得知丈夫被困,不顾年岁(或根据版本设定为正值盛年),毅然挂帅出征,率领杨家众将及女儿杨排风等,突破辽军重重防线,直指敌营核心。

“杀四门”是全剧的高潮段落:辽军为阻宋军,在营外设下东、南、西、北四座城门,每座城门均由辽国名将镇守,且布下重兵,佘赛花为打开救夫之路,亲率精兵逐一攻破四门,每一门都面临不同的敌将、不同的阵法,佘赛花凭借精湛武艺、过人胆识与战场智慧,或枪挑马踏,或智取强攻,最终连破四门,与被困两狼山的杨继业里应外合,大破辽军,全剧情节跌宕起伏,武打设计层层递进,既展现战争的惨烈,更凸显女性将领“巾帼不让须眉”的英雄气概。

人物形象与行当特点

《女杀四门》的核心人物是佘赛花,属京剧“刀马旦”行当,刀马旦是京剧旦角中兼具“唱、念、做、打”的特殊行当,要求演员不仅要有青衣的端庄、花旦的灵动,更需具备武生的扎实功底,尤其擅长武打戏码,佘赛花的扮相极为鲜明:头戴帅盔(缀有雉尾),插翎子,身穿鳞甲(或绣花战袍),腰挎宝剑,手持长枪(或根据情节变化武器),既有统领三军的威严,又不失女性的英姿。

人物性格:佘赛花形象丰满,既有对丈夫的深情牵挂(“闻夫被困心如焚”的唱段中可见一斑),又有保家卫国的家国大义;战场上她杀伐果断,对敌“毫不留情”,但对战友、百姓则仁义宽厚,这种刚与柔的统一,使角色超越单纯的“武将”符号,成为有血有肉的立体形象。

其他行当配合:辽国将领多由“净”行(花脸)扮演,如东门守将耶律奇(性格暴烈,勾红脸)、南门守将韩昌(足智多谋,勾黑脸),通过夸张的脸谱、身段突出敌方阵营的强势与狡诈;杨排风等年轻女将由“武旦”应工,以轻快灵动的武打衬托佘赛花的沉稳老练;军师或文官则由“老生”或“文丑”担当,负责插科打诨或出谋划策,调节舞台节奏。

艺术特色与表演亮点

《女杀四门》作为武戏典范,其艺术特色集中体现在“武打设计”“唱念安排”与“舞台调度”三个方面,三者相互配合,营造出强烈的戏剧张力。

武打设计:刚劲与灵动的融合

“杀四门”的核心是四场连续的武打戏,每场均以“佘赛花 vs 辽将”的单人对打为主,辅以群兵的“起霸”“翻打”等场面,形成“点面结合”的视觉效果。

- 兵器运用:佘赛花主要使用长枪,配合“枪花”“单枪”“对枪”等技巧,展现“枪如游龙”的迅捷;辽将则根据性格使用不同武器,如耶律奇用大刀(突出力道)、韩昌用双锏(突出阴险),通过“刀枪剑戟”的交替变化,避免武打单调。

- 高难度技巧:演员需完成“劈叉”“跳桌”“探海”“鹞子翻身”等动作,尤其在“杀北门”时,常设计佘赛花在马失前蹄(模拟)的瞬间,仍能枪挑敌将,体现“临危不乱”的将帅之风。

- 节奏把控:四场武打并非一味追求火爆,而是有张有弛——东门之战以“快枪”突出急迫,西门之战以“缠斗”展现智取,北门之战以“绝杀”推向高潮,情绪层层递进。

唱念安排:文武兼修的声腔艺术

虽为武戏,《女杀四门》的唱念设计同样精妙,通过声腔传递人物内心。

- 唱腔:佘赛花的唱段以西皮为主,如“点将”时的“西皮导板-原板”,旋律高亢激昂,展现点兵时的威严;“被困两狼山”时的“西皮慢板”,则转为深沉婉转,流露对丈夫的担忧;破城后的“西皮流水”,节奏明快,抒发胜利的喜悦,唱腔与武打穿插,形成“武戏文唱”的效果。

- 念白:以“京白”为主,间或用“韵白”,如对战辽将时的斥责,字字铿锵,凸显刚烈;与杨排风等角色对话时,则加入口语化的生活气息,体现长者的慈爱。

舞台调度:象征性与写实性的结合

传统京剧舞台以“一桌二椅”为核心,但《女杀四门》通过灵活的调度营造战场氛围。“四门”并非实体布景,而是通过演员的“跑圆场”(围绕舞台快速奔跑)和方位提示(如“向东门进发”“转过西门”)实现,既符合京剧“虚实相生”的美学,又给演员留出充分的表演空间,群兵的“翻跟头”“打出手”等场面,则通过整齐的队形变化,展现千军万马的气势。

剧目传承与当代价值

《女杀四门》作为传统武戏的代表,自清代以来久演不衰,历经数代京剧艺术家的打磨与传承,早期“四大名旦”中的荀慧生曾尝试将此剧改编为“花衫”路子,融入更多女性身段;当代武旦名家如宋长荣、刘桂芳等,则在保留传统武打的基础上,强化了人物的情感层次,使佘赛花的形象更具时代共鸣。

在当代,该剧不仅是展示武旦基本功的“试金石”,更承载着对女性力量的讴歌,佘赛花“为救夫君闯千军”的举动,超越了传统戏曲中“深闺女子”的刻板印象,传递出“女性同样可保家卫国”的价值观,与现代社会倡导的“性别平等”不谋而合,剧中“武打与唱念并重”“人物性格鲜明”等特点,也为京剧创新提供了借鉴——如何在传统框架内平衡技艺与情感,是《女杀四门》留给后世的宝贵启示。

《女杀四门》剧情结构表

| 场次 | 主要情节 | 表演重点 |

|---|---|---|

| 第一场:点将 | 佘赛花得知杨继业被困,点兵出发 | 唱腔(西皮导板-原板)、身段(沉稳威严) |

| 第二场:战东门 | 破辽将耶律奇镇守的东门 | 武打(快枪、劈叉)、群兵翻打 |

| 第三场:战南门 | 智取韩昌布下的“迷魂阵” | 念白(京白斥敌)、兵器(双锏 vs 长枪) |

| 第四场:战西门 | 突破萧天佐的重兵拦截 | 高难度技巧(跳桌、探海) |

| 第五场:战北门 | 枪杀萧天佑,与杨继业里应外合 | 唱腔(西皮流水)、情感(悲喜交加) |

相关问答FAQs

Q1:《女杀四门》中的“四门”在舞台上是如何呈现的?是否真的有四道门?

A1:京剧舞台上的“四门”并非实体布景,而是通过“方位象征”和“演员调度”实现的虚拟空间,传统京剧舞台以“上首”(舞台内侧)代表“城内”,“下首”(舞台外侧)代表“城外”,东、南、西、北四门则对应舞台的四个角落(如东门在舞台左侧偏前,南门在前方中央,西门在右侧偏前,北门在后方中央),演员通过“跑圆场”(沿舞台边缘快速奔跑)和台词提示(如“杀向东门”“转过西门”),模拟“攻破四门”的过程,这种“虚实结合”的处理方式,既保留了传统戏曲的写意美学,又给演员留出充分的武打表演空间,是京剧“以虚代实”的典型体现。

Q2:刀马旦演员要演好《女杀四门》,需要具备哪些核心基本功?

A2:刀马旦以“唱、念、做、打”全能著称,演好《女杀四门》需具备以下基本功:

- 腰腿功:如“劈叉”(“杀东门”时常用)、“踢腿”(展现腿法灵活)、“下腰”(配合“探海”等动作),要求腰腿柔软有力,身段舒展;

- 跟头功:如“旋子”(转身跳跃)、“僵尸”(倒地亮相)、“串小翻”(连续翻跟头),用于表现战场上的激烈对抗;

- 把子功:即兵器使用技巧,如“枪花”(长枪旋转)、“单枪”(刺、挑、拨)、“对枪”(与对手配合),要求兵器运用娴熟,招式清晰;

- 圆场功:即快速跑动中的身段控制,需保持上身稳定、步伐轻盈,通过“圆场”连接“四门”,展现行军打仗的急迫感;

- 唱念结合:武打间隙需通过唱腔传递情绪,如“西皮导板”的激越、“西皮流水”的明快,要求气息稳定,字正腔圆,做到“武戏文唱”,还需具备“眼神功”,通过眼神的怒、威、悲、喜,展现人物复杂的内心世界。