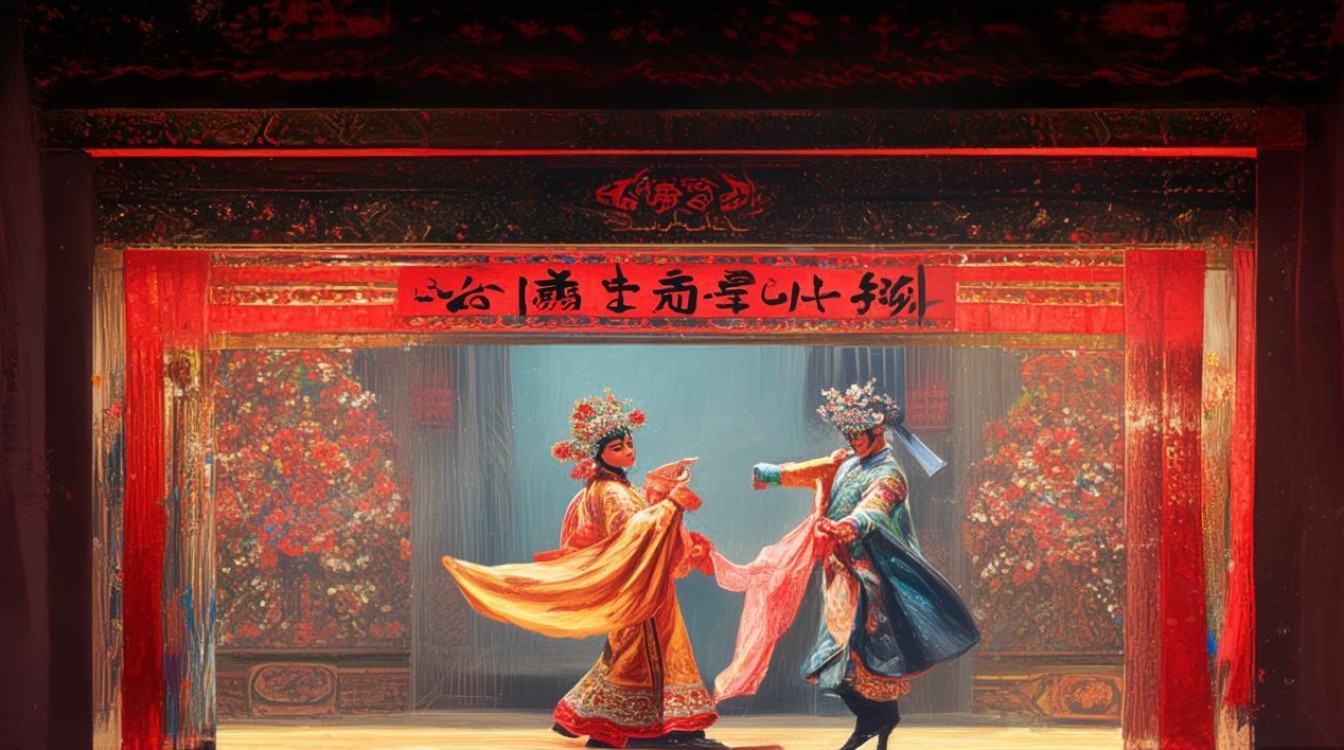

在中国戏曲的长河中,“巧配鸳鸯”是一类充满智慧与温情的经典选段,它以“巧”为核,通过人物的机敏、情节的巧合或命运的眷顾,最终让有情人突破阻碍终成眷属,既满足了观众对美好爱情的向往,也展现了戏曲叙事的独特魅力,这类选段多见于才子佳人戏,将社会矛盾、人性善恶与浪漫情感交织,在唱念做打中传递出“善有善报、恶有恶报”的朴素价值观,同时以巧思妙构的情节设计让观众在赞叹之余心生暖意。

以京剧《红娘》中的“佳期”选段为例,其“巧”体现在红娘的智谋与张生、崔莺莺的真情相互成就,故事背景是崔莺莺与张生佛寺相遇一见钟情,却受制于崔母“门当户对”的戒律,红娘作为崔莺莺的侍女,不满老夫人的言而无信,决定成人之美,她先是巧妙传递书信,让张生在月下与莺莺相会;又在老夫人赖婚后,设计让莺莺以诗邀张生至西厢,自己则在外放哨,为二人创造独处机会,选段中,红娘的唱念俏皮灵动,如“小姐呀,你绣鞋儿上拴着红绒,又何必低垂粉颈默默无言”等唱词,既带着对小姐的调侃,又透着对真情的坚定;张生的慌乱与莺莺的羞涩则通过水袖、台步等表演细节展现,三人之间的互动充满生活气息与戏剧张力,红娘的“巧”不是投机取巧,而是对真善美的维护,她的机敏让封建礼教下的爱情有了突围的可能,也让“红娘”成为“媒人”的代名词,至今仍被传颂。

越剧《梁山伯与祝英台》中的“楼台会”选段,则以“巧”中的悲情与深情打动人心,虽然最终结局是“化蝶”,但二人从“草桥结拜”到“同窗三载”,再到“十八相送”中的“巧”意暗示,为“楼台相会”的悲剧埋下伏笔,祝英台在“十八相送”中,以“井中照影”“鸳鸯成对”等比喻暗示女儿身,却因梁山伯的“憨直”未能领会,这种“错位”的巧合既制造了戏剧冲突,也强化了观众对“有情人难成眷属”的惋惜,而在“楼台会”中,二人的对唱如“梁兄啊,你可知英台非是等闲人”,将错过的遗憾与当下的痛悔交织,唱腔婉转凄美,通过“回忆式”的巧思叙事,让短暂的相会成为二人情感的爆发点,也让“化蝶”的结局更具超越现实的浪漫力量,这里的“巧”不是喜剧的圆满,而是将“错过”的遗憾升华为对爱情的永恒坚守,展现了戏曲悲剧美学的独特魅力。

黄梅戏《天仙配》中的“夫妻双双把家还”选段,则以神话色彩的“巧”诠释了爱情的纯粹与坚韧,七仙女因爱凡人董永,不顾天条下凡,槐树为媒结为夫妻,而后因触犯天规被贬回天宫,选段中,二人对唱“树上的鸟儿成双对,绿水青山带笑颜”,以田园风光为背景,用质朴的语言表达对自由生活的向往,而“巧”在于七仙女以“仙法”助董永偿债,二人以凡人之躯短暂拥有“男耕女织”的幸福,这种“天人结合”的设定本身就充满奇幻巧思,当天兵天将降临,二人被迫分离,却仍以“来世再会”的信念相互慰藉,这种“巧”中的悲剧色彩,反而让爱情更显珍贵,也让“夫妻双双把家还”的唱段成为黄梅戏中最具代表性的爱情颂歌。

不同剧种的“巧配鸳鸯”选段,虽情节各异,却共同体现了“巧”的艺术内核:一是“人物之巧”,即通过主角的智慧(如红娘)、执着(如祝英台)或勇敢(如七仙女)推动情节;二是“情节之巧”,即利用巧合、误会、暗示等叙事技巧,让爱情故事跌宕起伏又合情合理;三是“情感之巧”,即通过唱腔、表演将爱情的喜悦、羞涩、遗憾、坚守等情绪传递得淋漓尽致,引发观众共鸣,这些选段不仅展现了戏曲“以歌舞演故事”的本体特征,更承载了中华民族对爱情“真诚、勇敢、自由”的价值追求,历经百年仍焕发生机。

以下为部分经典“巧配鸳鸯”选段对比:

| 剧种 | 剧目 | 核心情节 | “巧”的体现 | 经典唱腔/表演特点 |

|---|---|---|---|---|

| 京剧 | 《红娘》 | 红娘设计促成张生与崔莺莺西厢相会 | 红娘智谋、书信传情、月下放哨 | 俏皮念白、灵动水袖、节奏明快 |

| 越剧 | 《梁山伯与祝英台》 | 十八相送暗示、楼台会互诉衷肠 | 比喻暗示、错位遗憾、回忆式叙事 | 婉转凄美、细腻台步、情感递进 |

| 黄梅戏 | 《天仙配》 | 七仙女下凡与董永结为夫妻,仙法偿债 | 天人结合、田园浪漫、奇幻设定 | 质朴深情、对唱自然、生活化表演 |

FAQs

Q1:为什么“巧配鸳鸯”选段在戏曲中经久不衰?

A1:“巧配鸳鸯”选段经久不衰,首先在于其满足了观众对“善有善报、有情人终成眷属”的心理期待,这类故事以“巧”化解矛盾,传递温暖,具有强烈的情感共鸣;其“巧”的情节设计(如误会、巧合、智斗)充满戏剧张力,能通过唱念做打的艺术形式展现戏曲的独特魅力;这类选段多植根于民间传说或文人故事,融合了社会伦理、人性善恶与浪漫情感,既有娱乐性,又有教化意义,因此跨越时代仍被观众喜爱。

Q2:不同剧种的“巧配鸳鸯”选段在艺术表现上有什么差异?

A2:不同剧种的“巧配鸳鸯”选段因地域文化、表演体系不同,艺术表现各具特色,如京剧以程式化表演见长,“巧”多通过严谨的唱腔(西皮流水等)、身段(水袖、台步)和念白体现,风格大气磅礴;越剧擅长抒情,“巧”常与细腻的情感表达结合,唱腔婉转柔美,表演注重生活化细节,更显温婉;黄梅戏则贴近民间生活,“巧”多体现在质朴的对唱、生活化的情节和轻快的节奏中,充满乡土气息,这些差异共同构成了“巧配鸳鸯”选段的丰富多样性,也体现了中国戏曲“百花齐放”的艺术特色。