京剧作为中国传统戏曲艺术的瑰宝,其旦角行当更是凝聚了数百年戏曲美学的精髓,以细腻的表演、婉转的唱腔和华美的扮相,成为舞台上最引人注目的焦点,随着数字技术的发展,京剧旦角演唱会视频逐渐成为观众走近这门艺术的重要窗口,它不仅记录了名家的经典演绎,更通过镜头语言让传统艺术以更贴近现代生活的方式焕发生机。

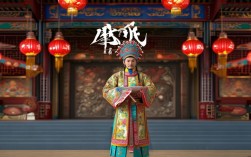

京剧旦角演唱会视频首先以“行当分类”为脉络,系统呈现了不同旦角类型的艺术魅力,旦角根据年龄、性格、身份等分为青衣、花旦、刀马旦、武旦、老旦等,每种行当都有独特的表演范式,演唱会视频中,行当的对比与转换往往成为一大看点:青衣以“端庄静雅”为特点,如梅兰芳饰演的《贵妃醉酒》中的杨玉环,水袖翻飞间尽显雍容华贵,视频特写镜头捕捉其眼神的流转与指尖的微颤,将“卧鱼”“醉步”等身段的韵律感放大;花旦则活泼灵动,荀慧生《红娘》中的俏皮唱词与身段,通过视频的节奏剪辑,更显娇俏灵动;刀马旦与武旦的“开打”场面,在视频中通过多角度镜头切换,让观众看清“打出手”“翻跟头”的惊险与精准,舞台下屏息凝神,屏幕前却因镜头的聚焦而更具冲击力,这种行当的集中展示,打破了传统剧目中单一行当的局限,让观众在短时间内领略旦角艺术的丰富性。

演唱会视频的“音画结合”优势,为京剧艺术传播提供了新可能,京剧讲究“唱念做打”,而演唱会视频通过高清录制、环绕声效与字幕辅助,让观众能更清晰地捕捉到唱腔的细节,比如程派《锁麟囊》中“春秋亭外风雨暴”的唱段,程砚秋先生独特的“脑后音”与“鬼音”,在视频中通过音轨强化,让听众感受到声腔的幽咽婉转;字幕不仅标注唱词,更对“湖广韵”“中州韵”等方言发音进行注释,帮助观众理解“尖团字”的咬字规律,在视觉呈现上,视频通过服装、妆容的特写,展现京剧“宁穿破,不穿错”的行规:梅派的“古装头”与“片子”如何修饰面部线条,尚派的“硬头面”在灯光下的闪耀,这些细节在舞台演出中难以尽观,却在视频中纤毫毕现,演唱会视频常穿插名家访谈或幕后花絮,如张火丁在录制《锁麟囊》时分享对人物“从骄纵到慈悲”的理解,让观众不仅看到“演什么”,更懂得“为什么这么演”,拉近了传统艺术与现代观众的距离。

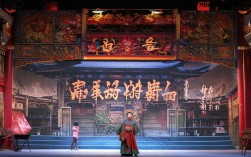

经典剧目的“创新演绎”是京剧旦角演唱会视频的另一亮点,不同于传统舞台的完整叙事,演唱会视频常以“折子戏”或“唱段集锦”形式呈现,更突出“以唱为主”的审美核心,比如李胜素在“京剧名家演唱会”中演绎的《霸王别姬》,既保留了虞姬“舞剑”的经典身段,又通过灯光与背景音乐的配合,营造出“四面楚歌”的悲怆氛围,视频中的慢镜头处理,让“剑穗翻飞”与“水袖轻扬”的动态更具诗意,一些演唱会还会尝试“跨界融合”,如王蓉蓉将京剧《贵妃醉酒》与交响乐结合,视频通过多机位拍摄,既展现乐队演奏的恢弘,又聚焦演员的表情与身段,传统唱腔在交响乐的烘托下更显大气,这种创新在舞台演出中难以实现,却在视频媒介中成为可能,演唱会视频的“可重复观看”特性,让观众能反复揣摩名家细节,比如史敏《扈家庄》中“花旦扎靠”的表演,通过逐帧回放,观众能看清“踢枪”“旋子”等动作的发力技巧,为戏曲爱好者提供了宝贵的学习资料。

从传播角度看,京剧旦角演唱会视频打破了时空限制,让艺术不再局限于剧场,在B站、抖音等平台,经典唱段被剪辑成1-3分钟的短视频,如李胜素《梨花颂》的“梨花开,春带雨”片段,通过年轻UP主的二次创作,搭配古风音乐或动画特效,吸引了大量年轻观众;而完整的演唱会录像则通过线上直播或付费点播,让全球戏迷足不出户就能欣赏到顶级演出,这种传播方式不仅扩大了京剧的受众群体,更推动了“京剧+”的跨界发展——如与时尚品牌联名推出旦角造型服饰,或以京剧元素创作的数字藏品,其灵感往往源于演唱会视频中经典扮相的视觉冲击,可以说,视频媒介让京剧旦角艺术从“舞台中心”走向“屏幕中心”,成为连接传统与现代的文化纽带。

京剧旦角演唱会视频也面临“如何平衡传统与创新”的挑战,部分视频为追求视觉效果,过度依赖特效或快节奏剪辑,反而削弱了京剧“以静制动”的韵味;而线上传播的碎片化,也可能导致观众忽略剧目背后的文化内涵,但总体而言,作为传统艺术与现代技术的结合体,京剧旦角演唱会视频以其独特的记录方式与传播优势,让更多人得以领略“歌舞演故事”的戏曲魅力,为这门古老艺术的传承注入了新的活力。

相关问答FAQs

Q1:京剧旦角演唱会视频与现场演出相比,有哪些优势和不足?

A:优势在于视频可通过特写镜头捕捉演员的眼神、手势等细节,音画处理能强化唱腔与身段的感染力,且可反复观看,便于学习;不足在于现场演出的氛围感(如观众互动、舞台空间的沉浸感)无法通过视频完全呈现,且部分视频的剪辑可能破坏舞台艺术的完整性。

Q2:初学者如何通过京剧旦角演唱会视频入门?

A:建议先选择行当特色鲜明的经典剧目,如梅派《贵妃醉酒》(青衣)、荀派《红娘》(花旦),通过视频观察不同行当的扮相与表演风格;再关注唱段字幕,理解“西皮”“二黄”等板式的情绪差异,尝试跟读唱词体会咬字;最后结合名家访谈或解析视频,了解剧目背景与人物塑造,逐步培养对京剧艺术的审美感知。