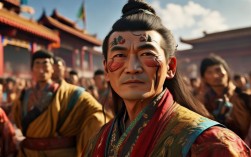

豫剧作为中原大戏的代表,以其高亢激越的唱腔、朴实生动的语言和鲜明的人物形象深受观众喜爱,而《刘墉斗和珅》便是其中久演不衰的经典剧目,这部戏取材于清代乾隆年间的民间传说,以“刘罗锅”刘墉与权臣和珅的智斗为主线,将历史真实与艺术虚构巧妙融合,在跌宕起伏的剧情中,塑造了清官与奸臣的典型形象,传递了“邪不压正”的朴素价值观,也成为豫剧观众心中“忠奸斗”的经典范本。

《刘墉斗和珅》的故事背景设定在乾隆盛世之下,彼时朝堂之上暗流涌动:和珅凭借乾隆帝的宠信,权倾朝野,卖官鬻爵、贪赃枉法,其党羽遍布各地,百姓苦不堪言;而刘墉则身为吏部尚书,以刚正不阿、足智多谋著称,人称“刘罗锅”,剧情围绕“查赈”“审案”“智斗”三大核心冲突展开:先是和珅借修筑园林之名,克扣黄河赈灾银两,导致河南、山东等地饿殍遍野,刘墉奉旨查赈,微服私访时亲眼目睹和珅爪牙的恶行,决心为民除害;随后,刘墉设计“巧审国舅”,利用和珅亲戚的违法案件为突破口,收集和珅贪腐罪证;在乾隆帝面前,刘墉以“铁证如山”揭露和珅罪行,虽因乾隆帝的“庇护”未能将和珅彻底扳倒,但成功迫使和珅收敛气焰,为民伸了冤气,全剧通过“私访遇险”“朝堂辩论”“智破伪证”等经典桥段,将刘墉的沉稳机智、和珅的奸诈贪婪、乾隆帝的帝王心术刻画得入木三分,尤其是刘墉与和珅在朝堂上的“唇枪舌剑”,既展现了豫剧文戏的张力,又通过夸张的表演和生动的方言增强了戏剧趣味性。

在人物塑造上,《刘墉斗和珅》紧扣豫剧“以人物为中心”的创作传统,将刘墉与和珅的矛盾推向极致,刘墉的形象打破了传统清官“不食人间烟火”的刻板印象:他既有“为官一任,造福一方”的责任担当,也有“接地气”的民间智慧——剧中他常以“老伙计”“乡里乡亲”的身份与百姓交流,用通俗易懂的语言解释律法,甚至偶尔调侃自己“罗锅背朝天下”,让清官形象更具亲和力;而和珅则被塑造成“奸臣集大成者”:他面善心狠,说话时满脸堆笑却暗藏杀机,行动上大摇大摆却心虚胆怯,尤其在面对刘墉质问时,时而装傻充愣,时而倒打一耙,其“见风使舵”的丑态被演员通过夸张的台步、眼神和唱腔表现得淋漓尽致,两人一忠一奸、一智一诈,形成鲜明对比,不仅推动了剧情发展,更让观众在“忠奸对立”的戏剧冲突中,直观感受到善恶美丑的界限。

| 人物 | 性格特点 | 处事风格 | 代表事件 | 结局 |

|---|---|---|---|---|

| 刘墉 | 足智多谋、刚正不阿、亲民 | 以智取胜、体察民情、依法办事 | 巧审国舅、智破赈灾案 | 功成身退,受民爱戴 |

| 和珅 | 奸诈狡猾、贪婪跋扈、善谄 | 仗势欺人、结党营私、欺上瞒下 | 克扣赈银、修建园林、卖官 | 罪有应得,赐死狱中 |

豫剧《刘墉斗和珅》的艺术魅力不仅在于剧情的曲折,更在于其对豫剧表演形式的充分发挥,唱腔上,刘墉的唱段多用豫西调,苍劲沉稳,如“奉王命查赈灾河南地界”一段,唱腔低回婉转却又字字铿锵,既表现了他对百姓疾苦的同情,也暗含了对和珅的愤懑;和珅的唱段则以豫东调为主,高亢华丽却带滑音,如“万岁爷待我恩情重”一段,唱腔中透着得意与骄横,将奸臣的虚伪刻画得入木三分,念白方面,剧中大量运用河南方言,“中”“恁”“咋整”等词汇的穿插,让人物对话充满生活气息,拉近了与观众的距离;表演上,演员通过“甩袖”“捋髯”“瞪眼”等程式化动作,生动展现人物情绪——刘墉“捋髯”时的从容不迫,和珅“甩袖”时的气急败坏,都成为观众津津乐道的经典舞台瞬间,剧中“三堂会审”“大殿对质”等群戏场面,通过整齐的龙套调度、铿锵的锣鼓点,营造出紧张激烈的戏剧氛围,展现了豫剧“文武兼备”的表演特色。

从社会意义来看,《刘墉斗和珅》不仅是一部娱乐性的戏剧作品,更是一面映照社会现实的“镜子”,它通过刘墉“惩贪官、救百姓”的故事,传递了“官逼民反”的历史规律,也寄托了民众对“清官政治”的向往——在封建社会,百姓无法改变制度,只能将希望寄托于“刘墉式”的清官,这种“清官情结”正是民间戏剧创作的重要动力,剧中对和珅贪腐行为的揭露,也具有强烈的现实警示意义:贪得无终将自食恶果,权势再大也难逃历史审判,这种“惩恶扬善”的主题,跨越时代限制,至今仍能引发观众的共鸣。

相关问答FAQs

Q1:豫剧《刘墉斗和珅》与其他剧种(如京剧、评剧)的“刘墉斗和珅”故事相比,有哪些独特之处?

A:豫剧版本的《刘墉斗和珅》更侧重“民间性”和“地域特色”,在语言上,大量融入河南方言和俗语,念白唱腔更贴近百姓生活,如刘墉常以“老乡亲”自称,拉近了与观众的距离;在人物塑造上,豫剧刘墉更具“烟火气”,不仅足智多谋,还带点幽默和“小狡黠”,比如他微服私访时与百姓拉家常、用“土办法”破案,打破了传统清官“严肃刻板”的形象;豫剧的表演风格更“火爆”,文戏中的“唇枪舌剑”配合夸张的台步和眼神,武打场面的“翻打跌扑”更具张力,整体节奏明快,符合中原地区观众的审美习惯,而京剧版本更注重“帝王气”和“程式化”,评剧则偏重“悲情叙事”,三者各有特色,但豫剧版本凭借其接地气的表达和鲜明的地方特色,成为流传最广的版本之一。

Q2:历史上的刘墉和和珅真的像剧中那样斗得“你死我活”吗?

A:历史上的刘墉与和珅确实同朝为官,但戏剧中的“激烈斗法”更多是艺术加工,真实史料中,刘墉(1719-1804)官至体仁阁大学士,卒谥“文清”,以清廉正直著称;和珅(1750-1799)则是乾隆朝后期权势最大的权臣,官至领侍卫内大臣,以贪腐闻名,两人年龄相差31岁,刘墉入仕早,和珅发迹晚,交集主要在乾隆晚年,从《清史稿》等史料看,刘墉并未像剧中那样直接与和珅“公开斗法”,反而更多是“明哲保身”——在和珅权势熏天时,刘墉多采取“不争不抢”的态度,甚至在某些问题上迎合乾隆帝的意愿(如支持文字狱),戏剧中的“刘墉斗和珅”本质是民间“清官文化”的产物:百姓渴望有“刘墉式”的清官惩治“和珅式”的贪官,便将两人的关系艺术化、戏剧化,赋予他们“智斗”的情节,以此寄托对正义的追求,这种“艺术源于生活,高于生活”的创作,正是民间戏剧的魅力所在。