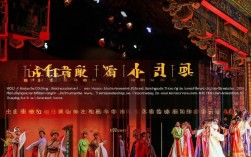

蒲剧,作为山西最具代表性的地方剧种之一,距今已有数百年历史,以其高亢激越的唱腔、粗犷豪放的表演和深厚的生活底蕴,在中国戏曲版图中占据着独特地位,而在当代蒲剧艺术的发展长河中,王艺华的名字无疑是绕不开的里程碑式人物,他以数十年的舞台实践和对艺术的执着追求,不仅将蒲剧老生行当的表演推向新的高度,更以创新精神推动着这门古老艺术在当代的传承与焕新,成为蒲剧界公认的“活化石”与领军人。

王艺华的艺术生涯始于对传统的敬畏与深耕,1958年出生于山西运城一个普通农民家庭的他,自幼便对蒲剧耳濡目染,12岁考入运城地区戏曲学校,师从蒲剧名家张庆奎、郭瑞林等,系统学习蒲剧表演基本功,在科班期间,他展现出超乎常人的悟性与毅力,冬练三九、夏练三伏,唱念做打样样不落,尤其对老生行当的“唱、念、做、表”有着独到理解,蒲剧老生讲究“脑后音”“擞音”“炸音”等高难度技巧,王艺华在老师指导下,既继承了传统蒲剧“慷慨悲歌”的声腔特质,又结合自身嗓音条件,形成了“高亢而不失浑厚,刚劲中蕴含深情”的演唱风格,他的唱腔如黄河奔腾般激昂,又如晋南土地般厚重,无论是《港口驿》中周仁的悲愤苍凉,还是《清风亭》中张元秀的老迈凄怆,都能通过声音的抑扬顿挫传递出人物的内心波澜,让观众在“声”临其境中感受蒲剧的艺术魅力。

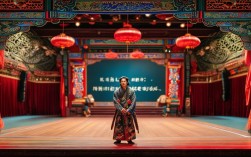

舞台表演上,王艺华突破了传统蒲剧“重唱轻做”的局限,将“做派”与“唱腔”融为一体,塑造出众多有血有肉的经典形象,他注重“以形传神”,无论是水袖功、髯口功,还是台步、眼神,都精准服务于人物塑造,在《薛刚反唐》中,他饰演的老徐策,为力保忠良之后,手持拐杖、步履蹒跚地“跑城”,通过连续的圆场、髯口抖动和眼神变化,将一位老忠臣的焦急、忧虑与坚定展现得淋漓尽致,这段“跑城”也成为蒲剧舞台上的经典片段,而在《土炕上的女人》等现代戏中,他大胆突破程式化表演,将蒲剧传统技法与生活化的情感表达相结合,塑造出贴近时代、贴近观众的人物形象,让古老蒲剧焕发出新的生命力,他的表演,既有“技”的精湛,更有“情”的投入,真正做到“演人演心”,被观众誉为“把戏演活了”的艺术家。

在代表作品的积累与打磨中,王艺华的艺术风格逐渐成熟,从早期《杀庙》《徐策跑城》等传统折子戏,到《港口驿》《清风亭》等本戏,再到新编历史剧《江姐》《土炕上的女人》,他的戏路不断拓宽,艺术修养持续提升,以下是王艺华部分代表作品的赏析:

| 剧目名称 | 角色 | 表演亮点 | 艺术价值 |

|---|---|---|---|

| 《港口驿》 | 周仁 | “哭坟”唱段运用“脑后音”与“擞音”结合,声泪俱下,展现周仁的忍辱负重与忠义两全 | 蒲剧传统老生戏的经典传承,凸显蒲剧“悲怆美”的声腔特色 |

| 《清风亭》 | 张元秀 | “赶子”一场中,通过颤抖的台步、凌乱的髯口和哽咽的念白,刻画老年丧子的极致悲痛 | 传统伦理戏的代表,将蒲剧“做派”与“情感表达”推向极致 |

| 《土炕上的女人》 | 老支书 | 突破传统行当限制,融入生活化动作与方言,塑造扎根农村的基层干部形象 | 推动蒲剧现代戏发展,证明传统艺术与时代主题结合的可能性 |

| 《江姐》 | 双枪老太婆 | 融合蒲剧武打程式与革命题材,枪花稳健、身段利落,展现英雄人物的飒爽英姿 | 新编历史戏的成功实践,为蒲剧注入红色文化内涵 |

除了舞台表演,王艺华对蒲剧艺术的传承与创新同样贡献卓著,作为山西蒲剧院院长、国家级非物质文化遗产蒲剧代表性传承人,他始终将“传帮带”作为己任,先后收徒20余人,其中不乏梅花奖、白玉兰奖得主,如武凌云、陈素琴等,通过“口传心授”与“理论结合实践”的方式,将蒲剧的表演精髓、声腔奥秘毫无保留地传授给年轻一代,他积极推动蒲剧的现代化改革:在音乐上,尝试加入交响乐伴奏,丰富音乐层次;在剧本上,鼓励创作反映时代精神的新编戏;在传播上,推动蒲剧进校园、进社区,并利用新媒体平台扩大影响力,他常说:“蒲剧不能‘老’在舞台上,要‘活’在观众心里。”正是这种开放包容的态度,让蒲剧在当代社会依然保持着旺盛的生命力。

从艺数十载,王艺华获得了“中国戏剧梅花奖”“文华表演奖”“上海白玉兰戏剧表演艺术奖”等多项国家级大奖,这些荣誉不仅是对他个人艺术成就的肯定,更是对蒲剧艺术当代价值的认可,他的表演,既有传统蒲剧的“根”与“魂”,又有时代审美的“变”与“新”,成为连接蒲剧传统与当代观众的桥梁,虽已年过六旬,他依然活跃在舞台上,用精湛的演技诠释着对艺术的忠诚;在幕后,他依然为蒲剧的传承发展奔走呼吁,用行动践行着“为戏曲而生”的誓言,王艺华与蒲剧的故事,不仅是一位艺术家的成长史,更是一门古老艺术在当代焕发生机的生动写照。

相关问答FAQs

Q1:王艺华的表演风格与蒲剧传统老生表演相比有哪些突破?

A1:王艺华在继承蒲剧传统老生“高亢激越”声腔和“做派严谨”的基础上,主要实现了三方面突破:一是情感表达的“生活化”,在传统程式中融入真实细腻的生活细节,如《土炕上的女人》中减少夸张身段,增加贴近人物性格的微表情和语气词;二是表演题材的“时代化”,从帝王将相、才子佳人的传统戏路,拓展到革命历史、现实生活的现代戏,如《江姐》中塑造的英雄形象;三是声腔运用的“融合化”,在保留蒲剧“脑后音”“炸音”等核心技巧的同时,借鉴京剧、梆子戏等其他剧种的润腔方法,使唱腔更富层次感和感染力,这些突破既保留了蒲剧的“魂”,又增强了艺术的“亲和力”,让更多年轻观众接受并喜爱蒲剧。

Q2:王艺华在传承蒲剧艺术方面有哪些具体举措?

A2:王艺华的传承举措可概括为“守正创新、多维并举”:一是“师带徒”的传统传承,作为国家级非遗传承人,他亲自收徒传艺,通过“每日练功、每周说戏、每月汇演”的严格训练,培养武凌云、陈素琴等一批蒲剧骨干;二是“院校合作”的系统传承,推动山西蒲剧院与山西艺术职业学院共建“蒲剧人才培养基地”,编写蒲剧教材,将蒲剧表演纳入戏曲教育体系;三是“科技赋能”的传播传承,策划“蒲剧数字博物馆”,利用VR技术还原经典剧目舞台场景,通过短视频平台开设“王艺华讲蒲剧”栏目,普及蒲剧知识;四是“精品创作”的实践传承,亲自参与新编戏策划与指导,如《晋南往事》《山里人家》等,既为年轻演员提供实践平台,又以新剧目吸引观众,形成“以戏传艺”的良性循环。