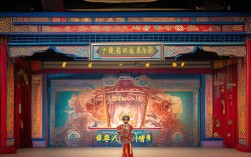

运城,这座位于晋陕豫黄河金三角的城市,不仅是华夏文明的重要发祥地,更是蒲剧艺术的摇篮,在这片孕育了关汉卿、马致远等戏曲名家的土地上,蒲剧表演艺术家张秀芳以其六十余年的舞台耕耘,成为连接传统与当代的“活化石”,她以高亢入云的唱腔、细腻传神的表演,将蒲剧的“慷慨激昂”与“婉转深情”熔于一炉,成为运城戏曲文化最生动的注脚。

张秀芳的表演艺术根植于蒲剧深厚传统,却又在继承中独树一帜,她师承蒲剧名家筱月来,深得蒲剧“南路梆子”精髓,唱腔上既保留了蒲剧特有的“二音”高腔,又融入晋南民歌的婉转,形成“刚柔并济、声情并茂”的风格,在表演中,她注重“以形传神”,水袖功堪称一绝——无论是《窦娥冤》中窦娥蒙冤时的“甩袖悲愤”,还是《薛刚反唐》里樊梨花出征时的“翻袖英姿”,都能通过水袖的翻、卷、扬、甩,精准传递人物内心,眼神运用更是独具匠心,在《港口驿》中,她通过“凝望”“惊愕”“含泪”等眼神变化,将渔家女胡凤莲的坚韧与柔情展现得淋漓尽致。

她的代表剧目众多,每一部都凝聚着对艺术的极致追求,以下是部分经典剧目与艺术成就的梳理:

| 剧目名称 | 饰演角色 | 艺术成就/亮点 |

|---|---|---|

| 《窦娥冤》 | 窦娥 | 以“滚板”“二音”唱腔表现人物悲愤,“斩窦娥”一折的“三告状”唱段催人泪下,被誉为“蒲剧窦娥第一人” |

| 《薛刚反唐》 | 樊梨花 | 武戏功底扎实,“出征”一折的翎子功、靠旗功展现英姿,融合刀马旦与青衣的表演特点 |

| 《港口驿》 | 胡凤莲 | 结合蒲剧“说书调”创新唱腔,通过“划船”“撒网”等身段动作,塑造鲜活渔家女形象 |

| 《清风亭》 | 周桂英 | 以“苦音”唱腔演绎人物命运,“寻子”一折的“跪步”“抢背”等技巧,展现传统蒲剧的程式美 |

作为国家级非遗传承人,张秀芳始终将“传承蒲剧火种”视为己任,上世纪90年代,她创办“张秀芳蒲剧艺术工作室”,先后收徒三十余人,其中弟子景雪变、齐美亮等均获中国戏剧梅花奖,成为蒲剧新一代领军人物,她还积极推动蒲剧“年轻化”,参与编写《蒲剧表演入门》教材,走进中小学开展“戏曲进校园”活动,通过“学唱段、学身段”让青少年感受蒲剧魅力,近年来,她致力于传统剧目改编,在《清风亭》中融入现代舞台技术,既保留原剧的伦理内核,又以更立体的视觉效果吸引年轻观众,让百年蒲剧在新时代焕发生机。

张秀芳的艺术人生,是运城戏曲从传统走向当代的缩影,她用舞台上的每一次亮相诠释着“戏比天大,艺无止境”的信念,也用幕后的坚守让蒲剧这朵“晋南奇葩”在黄河岸边生生不息。

FAQs

Q1:张秀芳的蒲剧表演与前辈艺术家相比有哪些创新?

A1:张秀芳在继承蒲剧传统的基础上,创新性地将晋南民歌的旋律融入唱腔,丰富了蒲剧“二音”的表现力;表演中打破程式化束缚,注重人物内心世界的挖掘,如《窦娥冤》中通过“跪步”“甩发”等细节动作强化悲剧感;她还尝试将现代舞台元素与传统表演结合,在剧目改编中融入灯光、音效等技术,提升了蒲剧的观赏性。

Q2:张秀芳对运城戏曲文化传承有哪些具体举措?

A2:她通过“工作室带徒”模式培养青年演员,编写系统教材规范蒲剧教学;推动“蒲剧进校园”,在运城多所中小学设立戏曲兴趣班,累计授课超千课时;改编《清风亭》《港口驿》等传统剧目,融入现代审美,吸引年轻观众;积极参与非遗展演,通过电视、网络等平台普及蒲剧知识,扩大蒲剧影响力。