“老来难”作为传统戏曲中表现老年生活困境的经典唱段,在京剧、评剧、豫剧等多个剧种中均有演绎,其以朴素直白的语言、贴近生活的细节,道尽了老年人身体衰弱、生活不便、情感孤独的辛酸,更折射出传统社会养老伦理的复杂面相,类似主题的戏曲作品,往往聚焦老年群体的生存状态,通过家庭矛盾、社会压力等情节,展现生命暮年的无奈与坚韧,同时蕴含着对孝道、人性与社会的深刻反思,这类作品之所以能跨越时代引发共鸣,在于它们不仅是对个体命运的书写,更是对普遍人生困境的关照。

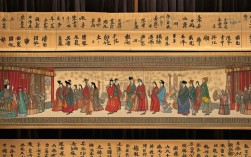

在传统戏曲中,与“老来难”主题相近的作品,多以老年人为核心视角,通过“困境—挣扎—释怀”或“困境—冲突—和解”的叙事结构,展现生命暮年的多重面向,例如京剧《打龙袍》中的李后,流落民间多年,受尽贫苦,最终在包拯的帮助下沉冤得雪,其唱段“龙车凤辇进皇城”既有对往昔荣光的追忆,更有对老年颠沛的感慨;评剧《杨三姐告状》里的杨二嫂,在女儿被害后,以衰老之躯奔走呼号,其“白发人送黑发人”的悲恸,直击人心;豫剧《卷席筒》中的张氏,虽非绝对主角,却因儿子被害、侄子顶罪而陷入老年丧子的痛苦,其唱腔中的颤抖与哽咽,将老年丧亲的绝望演绎得淋漓尽致,这些作品与“老来难”相似,均以“老”为切入点,通过具体的生活细节——如行动不便、记忆力衰退、经济困顿、亲情冷暖等,构建起老年世界的真实图景。

从艺术表现手法看,类似“老来难”的戏曲常采用“白描式”叙事,避免过度煽情,而是通过日常生活的点滴积累情感张力,老来难”唱段中“脚又疼,腿又酸,行动一步要人搀”“牙又掉,口又干,吃东西赛过关”等词句,没有华丽的辞藻,却因精准捕捉到老年人的生理痛点而令人动容,京剧《四郎探母》中的佘太君,虽以“挂帅出征”的形象出现,但在“叫小番”的唱段中,“沙滩上战马跑了膘”的细节,暗含了对老年将士身体衰退的无奈,与“老来难”中对衰老的坦诚如出一辙,而评剧《秦香莲》中的秦香莲,在老年阶段面对丈夫的背弃,其“劝善”唱段中“千辛万苦把你盼,盼来的是负心汉”,则将老年女性的情感创伤与社会伦理批判结合,深化了主题的层次。

这类戏曲的立意往往超越个体悲欢,延伸至对家庭伦理与社会现实的反思。“老来难”中“养儿方知父母恩,等到自己难上难”的唱词,既是对父母养育之恩的感念,也是对“养儿防老”传统观念的叩问——当老年人陷入困境时,子女的赡养是否总能如期而至?京剧《三娘教子》中的老薛保,以老年之身承担起教育义子的责任,其“教子”唱段中“年迈人不顾晨和昏,为的是薛门后代人”,则展现了老年人在家庭中的责任与担当,与“老来难”中的“无助”形成互补,共同构成传统老年形象的二元性:既是需要被照顾的弱者,也是维系家庭伦理的支柱,而豫剧《花木兰》中,花弧老年从军,替父从军的情节,则打破了老年人“衰弱”的刻板印象,凸显了生命暮年的坚韧与价值,为类似主题注入了积极力量。

从社会文化功能看,类似“老来难”的戏曲在传统社会中承担着“教化”与“共情”的双重作用,它们通过展现老年困境,警示年轻人“孝亲敬老”,如“老来难”中“孝顺的儿女把你想,不孝的儿女你莫管”,直白地表达了“孝道”的重要性;它们通过共情老年人的痛苦,唤起社会对老年群体的关注,如评剧《杨三姐告状》中杨二嫂的形象,让观众不仅看到“告状”的曲折,更看到老年母亲为女伸冤的执着与不易,这种“教化”与“共情”的结合,使得这类作品既是伦理教科书,也是情感疗愈剂。

以下通过表格对几部类似“老来难”的经典戏曲作品进行简要梳理:

| 剧种 | 剧目 | 核心老年形象 | 核心困境 | 经典唱段/情节亮点 |

|---|---|---|---|---|

| 京剧 | 《打龙袍》 | 李后(李妃) | 老年蒙冤、流落民间 | “龙车凤辇进皇城”,母子相认的悲喜交加 |

| 评剧 | 《杨三姐告状》 | 杨二嫂 | 老年丧女、告状伸冤 | “白发人送黑发人”,为女奔走的坚韧 |

| 豫剧 | 《卷席筒》 | 张氏 | 老年丧子、伦理困境 | 苍娃顶罪后的情感爆发,体现老年丧亲之痛 |

| 京剧 | 《四郎探母》 | 佘太君 | 老年思亲、家国情怀 | “叫小番”,对儿子安危的牵挂 |

| 豫剧 | 《花木兰》 | 花弧 | 老年从军、替父担当 | “刘大哥讲话理太偏”,打破老年衰弱刻板印象 |

这些作品与“老来难”共同构成了传统戏曲中“老年叙事”的重要谱系,它们或悲情、或坚韧、或反思,从不同侧面展现了生命暮年的真实状态,在老龄化社会日益凸显的今天,重新审视这些作品,不仅能让我们感受到传统艺术的魅力,更能引发对当代养老、家庭伦理等问题的深刻思考——当“老来难”的困境以新的形式出现时,我们又该如何书写属于这个时代的“老年叙事”?

相关问答FAQs

Q1:类似“老来难”的戏曲为何能在民间广泛流传?

A1:这类戏曲的广泛流传,首先源于其内容的“接地气”。“老来难”及类似作品以老年人熟悉的语言和生活细节为切入点,如“牙掉了、腿软了、儿女不记了”等,直击普通人的生命体验,容易引发不同年龄层观众的共鸣,它们承载着传统的伦理观念,如“孝道”“家庭责任”等,在传统社会中具有教化功能,符合大众的道德期待,戏曲艺术本身通过唱腔、表演等将情感具象化,如京剧的苍凉、评剧的悲切,能将老年困境的感染力放大,让观众在艺术欣赏中完成情感宣泄与价值认同,这类题材往往具有“代际对话”的特质——年轻人能从中理解老年的不易,老年人能从中找到情感慰藉,这种双向共鸣使其生命力跨越时代。

Q2:这些戏曲中的老年形象对当代社会有何启示?

A2:这些老年形象对当代社会的启示主要体现在三方面:一是对“老龄化”问题的提前关照,传统戏曲中的老年困境,如经济困顿、情感孤独、子女疏离等,在当代社会依然存在,甚至因家庭结构变化、人口流动加剧而更为突出,这提醒社会需构建更完善的养老体系,同时关注老年人的精神需求,二是对“孝道”的现代诠释,传统“孝道”强调“赡养”,而当代社会更需要“精神赡养”——如戏曲中佘太君对儿子的牵挂、杨二嫂为女的奔走,启示我们陪伴、理解与尊重比物质供给更重要,三是对“老年价值”的重新发现,戏曲中既有“老来难”的无奈,也有花弧老年从军、老薛保教子等“老有所为”的形象,打破了“老年即无用”的偏见,启示社会应鼓励老年人参与社会、发挥余热,让生命暮年同样拥有尊严与价值。