初看豫剧《汉宫血泪》,便被那满台的红与黑攫住了心神——宫灯是红的,嫁衣是红的,可流淌的泪、染红的绢,却是沉甸甸的黑,锣鼓声起,仿佛穿越千年汉宫,将一段被史书轻描淡写的悲剧,血淋淋地铺展在眼前。

剧情:深宫锁不住的血泪悲歌

《汉宫血泪》以汉代宫廷为背景,聚焦皇后许平君的悲剧命运,她是许广汉之女,出身微末却贤良淑德,与刘询(汉宣帝)少年夫妻,情深意笃,刘询即位后,许平君被立为皇后,却因出身低微遭霍光夫人显与上官太后联手打压,显为让女儿霍成君当皇后,多次设计陷害:先是毒杀许平君侍女,嫁祸其“行巫蛊之术”;又买通太医,在许平君产后调换药方,致其血崩而亡,临终前,许平君紧握刘询的玉佩,留下“愿陛下念旧情,莫让稚子失怙”的遗言,字字泣血,闻者断肠,剧终时,白绫悬梁,红烛滴泪,那件未及穿上的皇后礼服,成了最刺眼的讽刺。

艺术特色:豫剧声腔里的悲怆力量

作为豫剧经典,该剧将豫剧的“唱、念、做、打”熔铸于宫廷悲剧的厚重底色中,尤其以声腔与表演见长。

唱腔:许平君的唱段多用豫西调,苍凉悲婉,如“深宫锁住连理枝”一段,慢板如泣如诉,尾音拖长似有无尽哀愁;霍显的唱段则用豫东调,高亢尖锐,字字如刀,尽显其阴狠毒辣。

表演:演员的水袖功堪称一绝——许平君临终前,水袖从轻柔摆动到剧烈颤抖,再到无力垂落,配合眼神从眷恋到绝望的转变,将“含恨而终”演绎得直击人心;霍显“冷笑”时的眼神斜挑、指尖轻颤,把权谋者的傲慢与算计刻画入木三分。

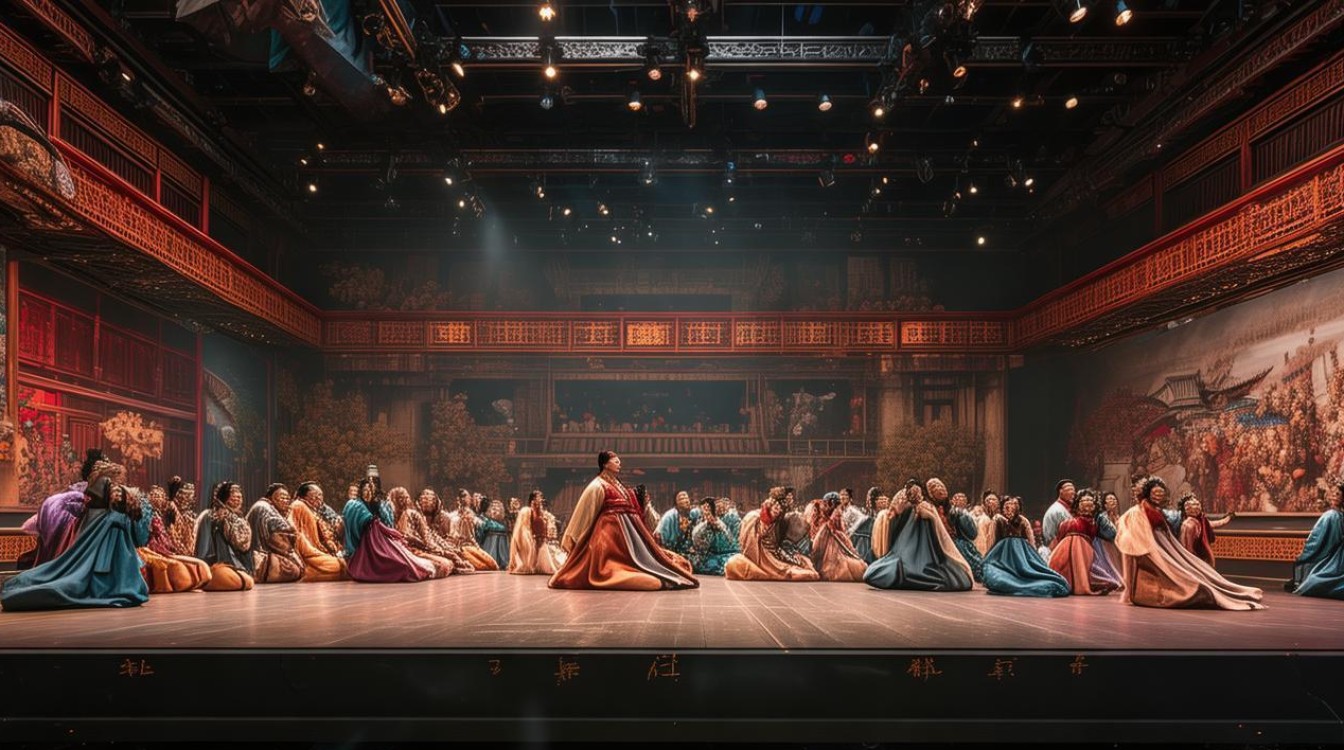

舞美:舞台以深红、墨黑为主色调,宫墙高耸,烛影摇曳,时而飘落的枯叶象征命运凋零,时而响起的编钟声暗示皇权威压,视觉与听觉交织,营造出“囚笼”般的压抑氛围。

以下是演出核心艺术元素的梳理:

| 类别 | 具体表现 | 情感效果 |

|---|---|---|

| 唱腔 | 许平君用豫西调慢板,霍显用豫东调快板 | 一悲一狠,对比鲜明,强化戏剧冲突 |

| 身段 | 水袖功(轻摆→颤抖→垂落)、眼神戏 | 以形传情,外化人物内心挣扎 |

| 舞美 | 深红/墨黑主色调、宫墙布景、枯叶飘落 | 营造压抑氛围,暗示悲剧宿命 |

情感共鸣:千年不变的“人”与“权”之思

《汉宫血泪》最动人的,不止是悲剧本身,更是对“人性”与“权力”的深刻叩问,许平君的“善”,在霍显的“恶”面前不堪一击,她的死不是个人的不幸,而是封建皇权下“弱者无话语权”的缩影,当刘询抱着襁褓中的太子痛哭“朕的平君”,观众看到的不仅是一位帝王的悔恨,更是权力者面对制度碾压时的无力——即便他是帝王,也难护心爱之人周全,这种“明知不可为而为之”的挣扎,让千年后的我们依然共情:无论是深宫后妃还是市井小民,对“被看见”“被善待”的渴望,从未改变。

看罢《汉宫血泪》,锣鼓声似仍在耳畔回响,那抹深红的血泪,不仅是许平君的悲剧,更是对封建制度最尖锐的控诉,豫剧以“接地气”的唱腔与“扎心”的表演,让历史不再是冰冷的文字,而是一个个鲜活的“人”在时代洪流中的呐喊,或许,这就是传统戏曲的力量——它让我们在悲欢离合中,照见自己,也读懂历史。

相关问答FAQs

Q1:《汉宫血泪》与《昭君出塞》同为汉宫题材,悲剧内核有何不同?

A:两剧虽同属汉宫悲剧,但内核迥异。《昭君出塞》的悲剧源于“和亲”的政治使命,昭君的牺牲更多是“家国大义”下的主动选择,带有悲壮色彩;而《汉宫血泪》的悲剧是“内部倾轧”的结果,许平君的善良与无辜成为权力斗争的牺牲品,悲剧性更侧重于“个体在制度碾压下的无助”,更显压抑与残酷。

Q:豫剧表现宫廷悲剧时,为何常用“红黑”配色?

A:“红”与“黑”是豫剧宫廷戏的经典配色符号。“红”象征皇权、富贵与喜庆(如宫灯、嫁衣),但在此剧中,“红”被反衬为“血色”,暗示美好事物的毁灭;“黑”则象征阴谋、压抑与死亡(如夜色、丧服),二者强烈对比,既强化了视觉冲击,也暗合了“表面繁华内里腐朽”的宫廷本质,让观众直观感受到“华丽牢笼”的窒息感。