戏曲类艺术照是中国传统文化与现代摄影艺术碰撞出的独特视觉表达,它以戏曲艺术为内核,通过摄影的构图、光影、色彩等手法,将戏曲中的人物、故事、美学凝练为静态影像,既保留了戏曲的程式化韵味,又赋予其当代审美的新意,这类艺术照不仅是戏曲艺术的视觉延伸,更是传统文化在当代语境下的创新传播载体,其创作融合了对戏曲文化的深刻理解与摄影艺术的精准把控,呈现出“形神兼备”“古韵新声”的艺术效果。

戏曲类艺术照的创作理念:形神兼备,以戏为魂

戏曲类艺术照的核心在于“戏”,即必须抓住戏曲艺术的精髓——程式化表演、虚拟化表达、行当化特征,不同于普通戏曲剧照的纪实性,艺术照更强调“写意”与“抒情”,通过摄影的二次创作,将戏曲中的“唱念做打”“手眼身法步”转化为可视的视觉符号,京剧《霸王别姬》中的虞姬,其“剑舞”的柔美与悲怆,不仅需要还原水袖翻飞的动作瞬间,更要通过模特的眼神、体态传递出“君王意气尽,贱妾何聊生”的情感张力;昆曲《牡丹亭》的杜丽娘,则需突出其“游园惊梦”的朦胧与痴情,通过服饰的飘逸、背景的写意,营造出“不到园林,怎知春色如许”的诗意氛围。

创作中需兼顾“形”与“神”:“形”指戏曲的外在符号,如服饰的纹样、妆容的色彩、道具的细节;“神”则指人物的性格、故事的情境、戏曲的气韵,只有二者统一,才能让观者从一张静态照片中读出戏曲的故事性与情感共鸣,而非简单的“戏服写真”。

戏曲类艺术照的核心要素:服饰、身段、眼神、场景

服饰妆容:戏曲美学的视觉符号

戏曲服饰是区分行当、塑造身份的核心元素,其“宁穿破,不穿错”的规制本身就蕴含着丰富的文化寓意,京剧的“蟒袍玉带”象征帝王威严,“帔裙”表现闺秀端庄,“靠旗”凸显武将英武;昆曲的“褶子”体现文人的雅致,“战衣”展现女将的飒爽,摄影时需重点捕捉服饰的细节:如京剧戏服的“盘金绣”,用金银线勾勒纹样,拍摄时可通过侧光突出其立体感;昆曲“水袖”的飘逸,需用动态抓拍或长曝光展现其流动的线条。

戏曲妆容同样极具辨识度,净行的“脸谱”通过色彩与图案表现性格(如红脸忠义、白脸奸诈),旦行的“贴片子”用银饰勾勒面部轮廓,突出“柳叶眉”“杏核眼”的传统审美,拍摄时需注意妆容与光线的配合——脸谱适合硬光突出线条,旦角妆容则需柔光避免反光,同时保持妆面的整洁与完整,避免细节丢失。

身段动作:程式化动态的瞬间凝固

戏曲表演的“无动不舞”,要求每一个动作都具备美感与叙事性,戏曲类艺术照需捕捉戏曲中的经典身段,如京剧的“亮相”(如“丁字步”“顺风旗”)、昆曲的“卧鱼”“折腰”、越剧的“兰花指”,拍摄时需提前沟通动作细节,通过高速快门定格动态瞬间,或用连拍捕捉动作的连贯性,拍摄武生“起霸”动作时,需突出其挺拔的身姿与威武的气势;拍摄青衣“水袖功”时,则需展现水袖翻飞时的弧度与力度,营造出“以袖代情”的意境。

眼神表情:情感传递的“戏眼”

戏曲讲究“眼先于手,手先于身”,眼神是表演的灵魂,旦角的“含情脉脉”、净角的“怒目圆睁”、生角的“刚毅坚定”,都需要通过眼神传递,拍摄时需引导模特进入角色情境,扮演悲剧人物时,眼神需带哀婉与不甘;扮演喜剧角色时,则需流露灵动与俏皮,特写镜头是捕捉眼神的关键,通过大光圈虚化背景,突出眼部的细节,让“眼中有戏”。

场景氛围:虚实相生的意境营造

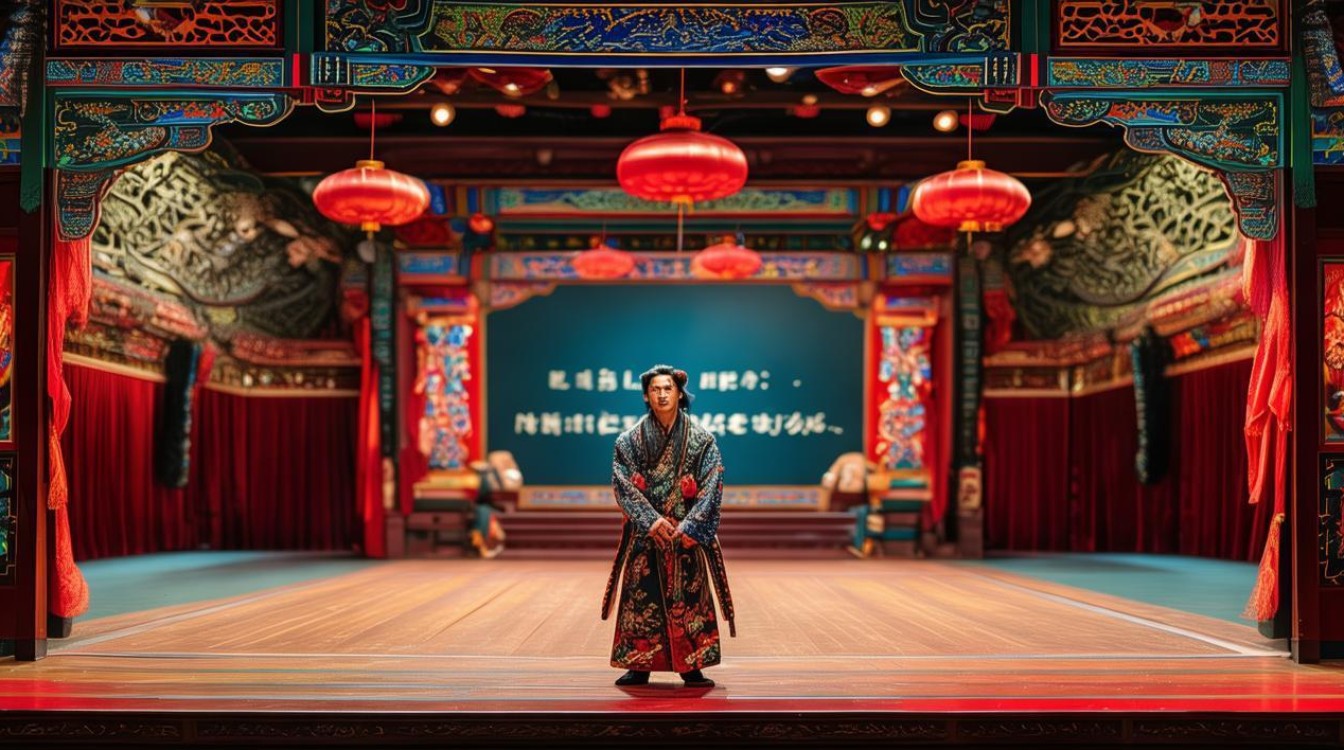

戏曲场景讲究“三五步行遍天下,七八人百万雄兵”的虚拟性,但艺术照可通过背景设计强化意境,传统场景可选择古戏台、庭院、竹林等实景,搭配红灯笼、屏风、古琴等道具,营造“戏如人生”的氛围;现代场景则可采用极简背景或光影对比,如用纯色背景突出服饰的华丽,或用光影切割空间,表现戏曲的“程式感”与“当代性”,拍摄《白蛇传》时,背景可用水墨风格的西湖断桥,虚实结合,增强故事的浪漫色彩。

戏曲类艺术照的拍摄技巧:光影、构图、模特配合

光线运用:塑造立体感与情绪

光线是摄影的灵魂,戏曲类艺术照需根据行当与剧情选择光线。

- 硬光:适合净行、武生等刚毅角色,通过明暗对比突出脸谱的纹样与肌肉的线条,营造强烈的视觉冲击力;

- 柔光:适合旦角、文生等柔美角色,通过均匀的光线弱化面部瑕疵,突出服饰的质感与眼神的温柔,营造朦胧的诗意;

- 逆光:适合表现水袖、披风等飘逸元素,通过轮廓光勾勒物体的边缘,增强画面的通透感与动态美。

构图设计:平衡传统与美感

戏曲类艺术照的构图需兼顾戏曲的“对称美”与摄影的“视觉引导”。

- 对称构图:表现帝王、将相等庄重角色,通过中心对称凸显其威严,如蟒袍的对称纹样、靠旗的对称排列;

- 对角线构图:表现动态身段,如武打的跳跃、水袖的翻飞,通过倾斜的线条增强画面的动感;

- 留白构图:表现文人、闺秀的雅致,通过大面积留白突出人物的孤傲或温婉,营造“此时无声胜有声”的意境。

模特配合:理解角色,进入情境

模特的戏曲功底直接影响作品效果,若模特无基础,需摄影师提前指导基本动作与表情,拍摄时可播放戏曲片段,让模特模仿唱腔与情绪,或通过讲述剧情帮助其理解角色,拍摄《穆桂英挂帅》时,需让模特体会“巾帼不让须眉”的豪情,动作需挺拔有力,眼神需坚定自信。

戏曲类艺术照的后期处理:古韵新声的视觉升华

后期处理是戏曲类艺术照的“点睛之笔”,需在保留戏曲传统韵味的基础上,融入现代审美。

- 色彩调整:强化戏曲服饰的主色调,如京剧的“红黑配”“黄蓝配”,适当提高饱和度与对比度,突出华丽感;昆曲的“淡雅色”,则需降低饱和度,营造青绿色的水墨意境。

- 光影修饰:通过明暗平衡突出主体,如提亮眼神区域,暗化背景避免杂乱;修复服饰褶皱,确保细节完整。

- 背景合成:若实景拍摄效果不佳,可通过PS合成传统背景(如戏台、山水)或抽象背景(如光影、水墨),增强画面的艺术性。

- 特效添加:谨慎使用,如添加“飘雪”“花瓣”等元素需符合剧情,避免过度堆砌破坏戏曲的“写意”本质。

戏曲类艺术照的文化价值:传统美学的当代传播

戏曲类艺术照不仅是艺术创作,更是传统文化的“活化”载体,在国潮兴起的当下,它通过年轻化的视觉语言,让戏曲走出剧场,融入时尚、广告、文创等领域,某服饰品牌以京剧戏服为灵感拍摄广告,既展现了传统服饰的美感,又赋予其现代时尚的解读;某博物馆通过戏曲类艺术照展览,让观众以“沉浸式”视角感受戏曲的魅力,这种“传统为根,创新为翼”的表达方式,不仅拓宽了戏曲的传播路径,也让更多年轻人感受到传统文化的生命力。

相关问答FAQs

Q1:戏曲类艺术照对模特有什么要求?是否需要具备戏曲功底?

A:戏曲类艺术照对模特的要求可分为“硬性条件”与“软性素养”,硬性条件包括身材比例(如旦角需身段修长,净角需魁梧挺拔)、五官立体(适合戏曲妆容的勾勒);软性素养则包括对角色的理解能力、情绪表达能力,以及一定的镜头感,若模特具备戏曲功底(如会身段、眼神),能更精准地还原戏曲动作与神韵;若无基础,摄影师需提前指导基本动作(如兰花指、丁字步)与表情(如喜、怒、哀、乐),并通过情境引导帮助其进入角色,最终实现“形神兼备”的效果。

Q2:如何平衡戏曲类艺术照的“传统韵味”与“现代感”?

A:平衡传统与现代需从“内核”与“形式”两方面入手,内核上,必须坚守戏曲的文化精髓——如行当特征、故事情节、审美意境,避免为了“现代感”而扭曲戏曲的本真;形式上,可运用现代摄影技术与创意手法,用极简背景突出传统服饰的细节,用光影切割表现戏曲的“程式感”,用色彩碰撞(如传统纹样+现代色块)增强视觉冲击力,拍摄越剧《梁山伯与祝英台》时,背景可用水墨风格的古典园林,而服饰则在保留水袖、褶子的基础上,用淡粉色与浅蓝色的现代配色,既保留“才子佳人”的传统韵味,又符合当代年轻人的审美偏好。