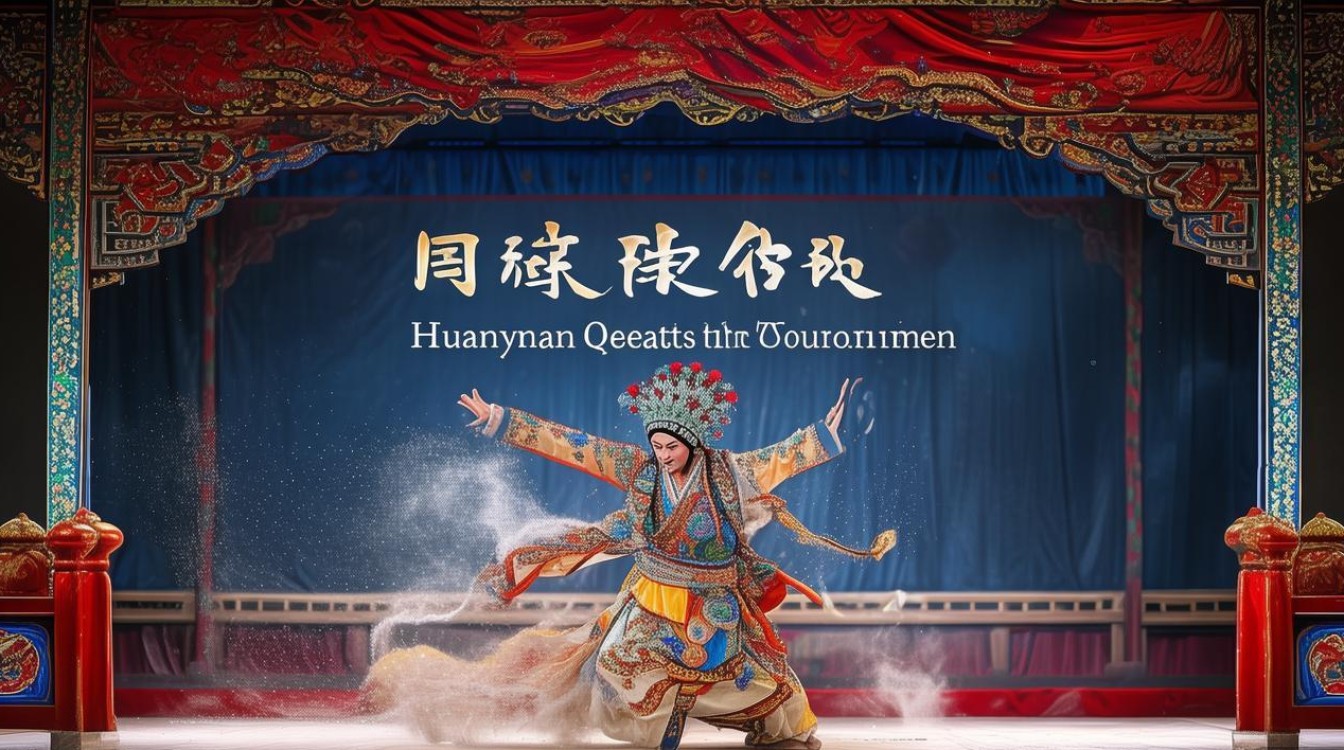

豫剧《呼延庆打擂》是传统戏曲中极具代表性的“杨家将”系列剧目之一,以北宋时期忠良之后呼延庆为报父仇、上打擂台除奸佞为主线,融合了家国情怀、英雄气概与戏剧冲突,深受观众喜爱,随着数字媒介的发展,该剧目的视频版本通过线上线下多渠道传播,让更多人领略到豫剧艺术的独特魅力。

剧情与人物:忠奸对立的英雄史诗

《呼延庆打擂》的故事背景设定在北宋仁宗年间,奸臣庞文专权,陷害忠良,杨家将遭迫害,呼延庆(呼延赞之孙)流落民间,成年后的呼延庆得知身世,决心为家族平反,遂在汴梁城摆设的“上元打擂”中登场,擂台由庞文操控,实为铲除呼家余党的陷阱,但呼延庆凭借武艺与智谋,先后击败庞文爪牙,最终在佘太君、寇准等忠臣的支持下,手刃庞文,为家族洗冤。

剧中核心人物性格鲜明:呼延庆作为忠良之后,兼具少年的刚勇与成熟的智谋,唱腔中既有“花脸”的粗犷豪放,也有“生角”的悲愤坚毅;反派庞文则通过阴险的唱腔与身段,塑造出奸臣的专狠毒辣;佘太君作为家族精神象征,唱腔沉稳大气,展现出长者的智慧与担当,人物间的矛盾碰撞,构成了戏剧的核心张力,也让“忠奸斗争”的传统主题更具感染力。

艺术特色:豫剧技艺的集中展现

作为豫剧经典,《呼延庆打擂》集中体现了豫剧“唱、念、做、打”的全面艺术特色,尤其在唱腔、表演与武打设计上独具匠心。

唱腔:流派融合的情感表达

豫剧分“豫东调”“豫西调”等流派,剧中呼延庆的唱腔以“豫东调”为主,音调高亢激越,如“打擂台”选段中“擂鼓喧天声震天”一句,通过甩腔与拖腔,将呼延庆擂台前的愤懑与决心展现得淋漓尽致;佘太君的唱腔则采用“豫西调”,唱腔深沉婉转,如“忆当年杨家将”一段,通过慢板与哭板的结合,传递出对家族命运的悲悯,剧中穿插的“对唱”“帮腔”等形式,增强了戏剧的互动性与感染力。

表演:身段与念白的精准配合

演员的表演需兼顾“文戏”的情感张力与“武戏”的动作张力,文戏中,呼延庆与佘太君的“对戏”通过眼神、手势传递亲情与信念,如佘太君为呼延庆披甲时,颤抖的手与凝重的眼神,展现长者的牵挂;武戏则以“打擂”为核心,翻扑、跌打、亮相等动作干净利落,尤其是呼延庆使用长枪的“枪花”“劈刺”等招式,配合鼓点节奏,营造出紧张激烈的打斗氛围。

武打:传统武术的戏曲化呈现

剧中的武打设计融合了中国传统武术与戏曲程式化动作,如“打擂”环节的“过招”并非单纯比武,而是通过“虚拟化”的表演(如对手“亮相”后的“跌倒”“踉跄”),让观众直观感受到招式的威力,武打场面注重“武戏文唱”,即在激烈动作中融入人物情绪,如呼延庆击败庞文爪牙后,通过“甩袖”“顿足”等动作,表达对奸佞的蔑视。

以下为《呼延庆打擂》核心艺术元素梳理:

| 艺术元素 | 具体表现 | 代表片段/效果 |

|------------|-------------|------------------|

| 唱腔流派 | 豫东调(高亢激越)、豫西调(深沉婉转) | 呼延庆“打擂台”选段、佘太君“忆当年”唱段 |

| 表演技巧 | 文戏(眼神、手势)、武戏(翻扑、亮相) | 佘太君为呼延庆披甲、呼延庆“枪战群敌” |

| 武打设计 | 传统武术程式化、虚拟化动作 | 打擂“过招”“枪花”招式 |

视频传播:传统戏曲的现代新生

随着互联网技术的普及,《呼延庆打擂》的视频版本成为豫剧传播的重要载体,从早期的舞台录像到如今的数字修复、短视频剪辑,视频媒介不仅保留了剧目的原汁原味,更通过创新形式吸引年轻观众。

版本多元:从舞台到银幕的跨越

传统舞台版视频多由河南豫剧院、各地豫剧团录制,如豫剧大师唐喜成的《呼延庆打擂》舞台录像,以“现场感”见长,观众能清晰捕捉演员的唱腔细节与观众反应;影视版则通过镜头语言丰富叙事,如电视剧版《杨家将》中的“打擂”片段,采用慢镜头、特写等手法,强化人物情绪;短视频平台则聚焦“名段剪辑”,如“呼延庆打擂选段”“佘太君点将”等1-3分钟片段,配以字幕与背景介绍,降低观看门槛。

视听语言:技术赋能的沉浸体验

现代视频版本通过技术手段提升观感:数字修复技术让老舞台录像画质更清晰,音效优化使唱腔与配乐层次分明;部分影视版加入特效,如打擂时的“烟雾”“光影”,增强视觉冲击力;短视频则通过“剧情解说”“角色小传”等辅助内容,帮助新观众理解历史背景与人物关系,B站上的《呼延庆打擂》解说视频,结合动画与史料讲解,播放量超百万,让年轻观众“秒懂”豫剧。

文化传承:从“小众”到“破圈”

视频传播打破了戏曲“进剧场”的地域限制,让《呼延庆打擂》走进千家万户,线下演出因视频热度增加观众,如河南豫剧院的《呼延庆打擂》演出常因“短视频预热”一票难求;年轻观众通过视频接触豫剧后,进一步学习唱腔、参与戏曲社团,形成“观看—兴趣—参与”的良性循环,这种“传统内容+现代媒介”的模式,为豫剧等传统艺术注入了新的生命力。

相关问答FAQs

问题1:《呼延庆打擂》中“打擂”情节有何象征意义?

解答:“打擂”不仅是戏剧冲突的高潮,更是“正义与邪恶”的直接对抗象征,擂台由奸臣庞文操控,代表封建权力的压迫;呼延庆主动上台打擂,则是底层忠良后辈反抗压迫、伸张正义的体现,通过“打擂”,剧目强化了“邪不压正”的传统价值观,也凸显了呼延庆“为父报仇、为国除奸”的英雄使命,擂台的“公开性”让矛盾暴露于众目睽睽之下,推动剧情从“家族恩怨”上升到“家国大义”,深化了主题。

问题2:观看《呼延庆打擂》视频时,如何更好地理解豫剧的唱腔特点?

解答:理解豫剧唱腔可从“流派”“板式”“情感”三方面入手,区分流派:豫东调高亢明亮,适合表现激昂情绪(如呼延庆的“打擂”唱段);豫西调低沉浑厚,适合抒发悲愤或深情(如佘太君的回忆唱段),关注板式变化:豫剧常用【二八板】(中速叙事)、【快二八】(紧张推进)、【慢板】(抒情铺垫)等,如打擂时用【快二八】配合鼓点,增强紧张感;抒情时用【慢板】拉长音调,突出情绪,结合字幕与剧情:唱腔是情感的延伸,如呼延庆唱“冤仇似海深”时,拖腔与哭腔结合,需结合“家族遭陷害”的背景体会其悲愤;庞文唱“我庞文专权朝野”时,奸滑的甩腔则对应其阴险性格,通过“听唱腔—看剧情—品情感”,能更深入感受豫剧唱腔的艺术魅力。