京剧《定军山》是中国传统戏曲的经典之作,取材于《三国演义》第七十回“猛张飞智取瓦口隘,老黄忠计夺天荡山”,后续延伸至“黄忠斩夏侯渊”的著名战役,作为京剧“老三鼎甲”之一余叔岩的代表剧目,《定军山》以唱、做并重的表演形式,塑造了老将黄忠“老当益壮、智勇双全”的经典形象,而“王平”这一角色,在传统京剧《定军山》中并不存在,其形象主要出现在其他三国题材剧目中,如《失街亭》《空城计》等,是蜀汉后期的重要将领,本文将围绕《定军山》的剧情、艺术特色展开,并梳理王平在京剧中的角色定位与形象塑造,以厘清可能存在的混淆,同时展现三国戏在京剧艺术中的丰富呈现。

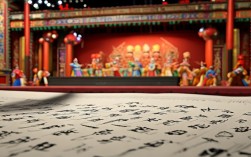

京剧《定军山》的剧情与艺术魅力

《定军山》的故事背景设定在东汉末年,刘备与曹操争夺汉中之地时,老将黄忠虽年逾六旬,却不服老,在法正的劝说下主动请缨,攻打曹军重镇定军山,曹操派大将夏侯渊镇守,夏侯渊骄横自负,认为黄忠“年老无用”,黄忠采用法正“以逸待劳、诱敌深入”之计,先佯装败退,引诱夏侯渊追击,随后趁其不备,用“拖刀计”将夏侯渊斩于马下,大获全胜。

该剧的核心看点在于黄忠形象的塑造,京剧老生行当通过“唱、念、做、打”的融合,展现了黄忠的豪迈气概与军事智慧。“这一封书信来得巧”的唱段是经典中的经典,节奏明快,气势磅礴,既表现了黄忠接到军令时的振奋,也暗含其“宝刀未老”的自信,表演中,演员通过稳健的身段、利落的动作(如“起霸”“走边”等程式化表演),将老将的威武与机敏刻画得淋漓尽致,舞台布景虽简约,但通过演员的表演,观众能感受到两军对垒的紧张氛围和定军山山势的险峻。

《定军山》不仅是京剧艺术的代表作,更具有重要的历史意义:1905年,北京丰泰照相馆将其拍摄成中国第一部无声电影,标志着中国电影的开端,这部剧目从舞台走向银幕,成为传统艺术与现代传媒结合的早期范例。

王平在京剧中的角色定位与形象塑造

与《定军山》不同,“王平”这一角色在京剧三国戏中并非核心人物,但其“忠直沉稳、多谋善断”的性格特征,使其在《失街亭》《空城计》等剧目中成为不可或缺的配角,王平在历史上原是曹魏将领,后因与徐晃不和,投奔刘备,跟随诸葛亮北伐,成为蜀汉的重要将领,京剧基于历史原型,对其形象进行了艺术加工,突出其“顾全大局、敢于直谏”的品格。

在《失街亭》一剧中,王平与马谡同守街亭,是剧情发展的关键人物,马谡刚愎自用,拒绝采纳王平“据守城外、凭险拒敌”的建议,执意上山扎营,导致街亭失守,王平在剧中虽为副将,却始终以大局为重:面对马谡的固执,他据理力争,体现其“忠”;街亭失守后,他并未慌乱,而是率千人鸣鼓疑兵,掩护主力撤退,后又独自返回收集残兵,展现其“勇”;战后面对诸葛亮的军法处置,他坦然认罪,毫无怨言,凸显其“义”,京剧通过王平与马谡的对比,强化了“骄兵必败”的主题,也塑造了一个有血有肉、可敬可亲的将领形象。

王平的行当归属多为“老生”或“净角”,不同流派对其演绎各有侧重,如余派老生强调其念白的沉稳与身段的稳健,通过“白口”的抑扬顿挫表现其内心的焦虑与坚定;而金派净角则突出其脸谱的刚正,黑眉红面象征其忠勇,动作大开大合,体现武将的威风,在《空城计》中,王平作为诸葛亮身边的将领,虽戏份不多,但其“协助守城、疑兵退敌”的情节,进一步丰富了其“机敏善战”的形象,成为诸葛亮“空城计”成功的重要助力。

王平与其他三国戏角色的关联

京剧三国戏以“连台本戏”的形式,将多个独立剧目串联成完整的故事线,王平的形象也随着剧情发展逐渐丰满,从《失街亭》的“副将”到《空城计》的“守城将领”,再到《斩马谡》的“幸存者”,王平始终处于“矛盾的中心”:他既是马谡错误的见证者,也是诸葛亮智慧的追随者,更是蜀汉后期“人才凋零”的缩影,与其他角色相比,王平没有关羽的“忠义绝伦”、赵云的“常胜将军”,也没有张飞的“勇猛鲁莽”,但他以“平凡的忠勇”赢得了观众的认可,成为三国戏中“接地气”的典型形象。

值得注意的是,王平在《定军山》中的缺席并非疏漏,而是剧情逻辑的必然。《定军山》聚焦黄斩夏侯渊的“巅峰之战”,此时王平尚未投奔蜀汉(历史上王平归蜀是在刘备取汉中之后),因此传统京剧《定军山》中自然不会出现其角色,部分观众可能因“三国戏”的剧情连贯性产生混淆,实则《定军山》与《失街亭》《空城计》分属不同阶段的故事,角色设置需符合历史与剧情的逻辑。

相关问答FAQs

Q1:为什么有人会误以为王平是《定军山》中的角色?

A1:这种误解主要源于三个方面:一是“三国戏”的剧情连贯性,《定军山》《失街亭》《空城计》同属“诸葛亮北伐”系列故事,观众容易将不同剧目的角色混淆;二是部分地方戏或新编剧目为增强戏剧性,可能在《定军山》中添加王平等配角,导致传统与创新版本的差异;三是传统京剧《定军山》以黄忠为核心,次要角色较少,而王平在《失街亭》中戏份较重,观众对其记忆深刻,容易将其“移植”到其他剧目中,需明确的是,传统京剧《定军山》并无王平这一角色,其形象属于《失街亭》等后续剧目。

Q2:王平在京剧中的扮相有哪些特点?如何通过扮相体现其性格?

A2:王平在京剧中的扮相根据剧目和行当略有不同,但核心特点围绕“刚正沉稳”展开,若以“老生”行当扮演,常戴“黑三髯”(黑色三绺胡须),穿“箭衣”或“靠”(武将铠甲),手持“银锏”或“大刀”,面部化妆以“素脸”为主,强调眉宇间的正气,通过稳健的身段和沉稳的念白体现其“忠直多谋”;若以“净角”行当扮演,则多用“十字门脸”脸谱,黑眉红面,额勾“红光”,象征其忠勇与刚烈,动作幅度较大,突出武将的威风,整体而言,王平的扮相摒弃了华丽的装饰,以“简洁有力”为主,与其“不争功、不诿过”的性格高度契合。