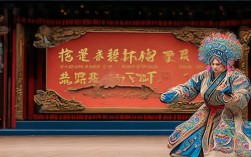

曲剧作为中国戏曲的重要剧种之一,主要流行于河南、河北、山西、陕西等地,其音乐以曲牌联套体为基础,唱腔优美婉转,表演风格贴近生活,既有细腻的文戏刻画,也不乏刚劲的武打场面,虽然曲剧以文戏见长,但武打戏曲在丰富剧目题材、增强舞台表现力方面同样具有独特价值,尤其在表现历史演义、英雄传奇、战争场面时,武打技巧的融入让故事更具张力,以下从传统剧目、现代创编剧目及艺术特色三个维度,详细梳理曲剧中的武打戏曲。

传统武打戏曲剧目及特点

传统曲剧武打多取材于历史演义、民间故事,通过武生、武净、武丑等行当的配合,展现翻打腾扑、兵器对练等技巧,兼具写实性与舞台化夸张,以下是具有代表性的传统武打剧目:

《三岔口》

- 题材来源:改编自《杨家将演义》,讲述焦赞、孟良误杀任堂惠,三岔口夜店中任堂惠与刘利华摸黑格斗的故事。

- 核心武打场景:全剧以“摸黑打斗”为核心,演员通过虚拟的“夜战”设计,结合翻跌、摔打、短兵相接等动作,营造出紧张刺激的氛围,舞台虽无灯光变化,但通过演员的身段、眼神和节奏把控,让观众直观感受到黑暗中的激烈交锋。

- 代表角色:任堂惠(武生,沉稳勇猛)、刘利华(武丑,灵活机敏),二人一正一邪的武打设计形成鲜明对比,凸显“武戏文唱”的韵味。

《挡马》

- 题材来源:宋代杨家将故事,聚焦杨八姐与番将焦光普的误会与和解。

- 核心武打场景:以“马上对打”为特色,演员通过“趟马”技巧模拟骑马动作,配合枪、鞭等兵器对练,动作干净利落,既有大开大合的套路,也有灵巧的闪转腾挪,剧中“杨八姐夺鞭”一折,展现女性角色的英武飒爽,打破传统武戏男性主导的格局。

- 艺术特色:武打动作融入戏曲舞蹈的韵律感,如“翻身枪”“鹞子翻身”等技巧,既展现武打张力,又不失戏曲的程式化美感。

《瓦岗寨》

- 题材来源:隋末瓦岗军起义,以秦琼、程咬金等英雄人物为主角。

- 核心武打场景:全剧多场战争戏,如“三挡秦叔宝”“攻打瓦岗寨”等,通过群体武打展现宏大场面,武生、武净行当的“开打”套路(如“大刀花”“枪架子”)结合翻跟头、扑虎等毯子功,凸显战争的热血与激烈。

- 代表角色:秦琼(武老生,忠义勇武)、程咬金(武净,粗犷豪放),二人武打风格一刚一柔,形成互补。

《岳飞传》系列

- 题材来源:岳飞抗金故事,包括“枪挑小梁王”“岳母刺字”“朱仙镇大捷”等经典情节。

- 核心武打场景:“枪挑小梁王”中,岳飞的长枪对扎、花枪绕背等技巧展现武艺超群;“朱仙镇大捷”则以群体武打结合战旗、马鞭等道具,营造千军万马的气势。

- 艺术特色:武打动作注重“形神兼备”,如岳飞的“枪法”既要有技巧的精准,也要有“精忠报国”的精神气质,体现武打与人物塑造的深度融合。

现代创编剧目中的武打元素

随着时代发展,曲剧在保留传统武打的基础上,融入现代编创理念,拓展了武打戏曲的表现形式,现代曲剧武打更注重与剧情、人物心理的结合,技巧运用更灵活多样。

《红嫂》

- 题材来源:现代革命题材,讲述沂蒙红嫂救助伤员的故事。

- 武打场景:虽以文戏为主,但“智斗汉奸”一折融入短打武戏,红嫂与村民利用农具(如扁担、锄头)与敌人周旋,动作设计贴近生活,既有武术的实用性,又体现群众的智慧与勇气。

- 创新点:武打道具“生活化”,打破传统兵器的局限,让武打更贴合现代人物身份。

《花木兰》

- 题材来源:北朝民歌《木兰辞》,讲述女扮男装替父从军的故事。

- 武打场景:“从军”“战场”等段落融入长枪、大刀等武打技巧,花木兰的武打动作兼具女性的柔韧与将士的刚猛,如“弓马娴熟”的趟马、“阵前斩将”的枪花,展现其从普通女子到英雄的成长。

- 艺术特色:通过武打设计强化人物弧光,初期武打略显生涩,后期则刚劲有力,凸显花木兰的蜕变。

《焦裕禄》

- 题材来源:现代模范人物事迹,聚焦焦裕禄在兰考治沙的故事。

- 武打场景:剧中“抗风沙”一折,将武打动作与“搏斗自然”的意象结合,演员通过模拟“与风沙搏斗”的翻滚、扑跌等动作,展现焦裕禄坚韧不拔的精神,武打成为表现人物与环境冲突的重要手段。

- 创新点:武打“非兵器化”,以肢体语言为主,强调写意性与象征性。

曲剧武打的艺术特色

与其他剧种(如京剧、豫剧)的武打相比,曲剧武打既吸收了戏曲武打的共性技巧,又因地域文化和剧种风格的差异,形成了独特个性:

“虚实结合,以意代形”

曲剧武打注重“写意”,如《三岔口》的“摸黑打斗”,通过演员的表演引导观众想象黑暗场景,而非依赖写实布景;兵器对打中,“一招一式”皆有程式,但更强调动作的“韵律感”而非单纯技巧展示,体现“武戏文唱”的美学追求。

地域武术的融入

曲剧流行区域(如河南)武术文化底蕴深厚,武打动作常借鉴少林拳、查拳等地方拳种,如“弓步冲拳”“弹腿扫堂”等招式,刚劲有力,兼具实战性与观赏性,瓦岗寨》中秦琼的“秦家枪”,就融入了少林枪法的套路。

行当分工与配合

曲剧武打严格遵循行当分工:武生主将,讲究“稳、准、狠”;武净(花脸)以“架势大、气势足”见长;武丑则突出“轻、巧、捷”,通过翻跳、跌扑制造喜剧效果,如《挡马》中刘利华(武丑)与任堂惠(武生)的对手戏,行当差异让武打更具戏剧张力。

音乐与武打的节奏呼应

曲剧武打伴奏以曲牌中的“武场曲”(如[风入松][急急风])为主,锣鼓经的快慢、强弱直接影响武打动作的节奏,三岔口》中,慢节奏的锣鼓配合“试探性”动作,快节奏则对应“激烈交锋”,形成“声随动走,动依声变”的和谐效果。

曲剧武打剧目概览表

| 剧目名称 | 题材类型 | 核心武打场景 | 代表角色 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|---|

| 《三岔口》 | 历史演义 | 摸黑打斗 | 任堂惠、刘利华 | 虚实结合,武戏文唱 |

| 《挡马》 | 宋代杨家将 | 马上对打、夺鞭 | 杨八姐、焦光普 | 融入趟马技巧,女性武打突破 |

| 《瓦岗寨》 | 隋末起义 | 群体战争、枪扎对练 | 秦琼、程咬金 | 行当配合,展现战场气势 |

| 《岳飞传》 | 抗金故事 | 枪挑小梁王、朱仙镇大捷 | 岳飞 | 武打与人物精神结合 |

| 《红嫂》 | 现代革命 | 智斗汉奸(农具对打) | 红嫂 | 道具生活化,贴近群众 |

| 《花木兰》 | 北朝民歌 | 从军、战场(长枪对练) | 花木兰 | 刚柔并济,展现人物成长 |

相关问答FAQs

问题1:曲剧武打为什么不如京剧、豫剧武打出名?

解答:曲剧武打“知名度较低”主要有三方面原因:其一,剧种定位差异,曲剧起源于明清俗曲,早期以“三小戏”(小生、小旦、丑)为主,擅长表现家庭伦理、民间生活,武戏占比远少于文戏;其二,传播范围局限,曲剧主要流行于河南及周边地区,影响力相对集中,未形成如京剧、豫剧的全国性传播;其三,武打技巧的“差异化”不足,曲剧武打虽融入地域武术,但在套路创新、舞台呈现上未能完全突破传统框架,缺乏如京剧“把子功”体系化、豫剧“硬翻硬打”的标志性风格,这并不意味着曲剧武打水平不高,其“武戏文唱”“虚实结合”的特色,恰恰体现了中原戏曲含蓄内敛的美学追求。

问题2:学习曲剧武打需要具备哪些基本功?

解答:曲剧武打演员需掌握“唱、念、做、打”四项基本功,尤其侧重“打”的技巧训练,具体包括:

- 戏曲基本功:毯子功(翻跟头、抢背、扑虎等)、把子功(兵器对练的套路,如枪、刀、剑、鞭的基本招式)、身段功(台步、趟马、亮相等,塑造人物形态);

- 武术基础:学习长拳、南拳、短打等拳种,增强动作的力度、速度和准确性,尤其需融入河南地方武术(如少林拳)的发力技巧;

- 音乐节奏感:熟悉曲剧武场曲牌的锣鼓经,能根据音乐节奏调整武打动作的快慢、轻重,做到“声随动起,动依声止”;

- 人物塑造能力:武打不是单纯的技巧展示,需结合人物性格设计动作,如英雄的“勇猛”需配合沉稳的台步,反派的“狡诈”则通过灵巧的闪转体现,做到“技为戏用,形神合一”。