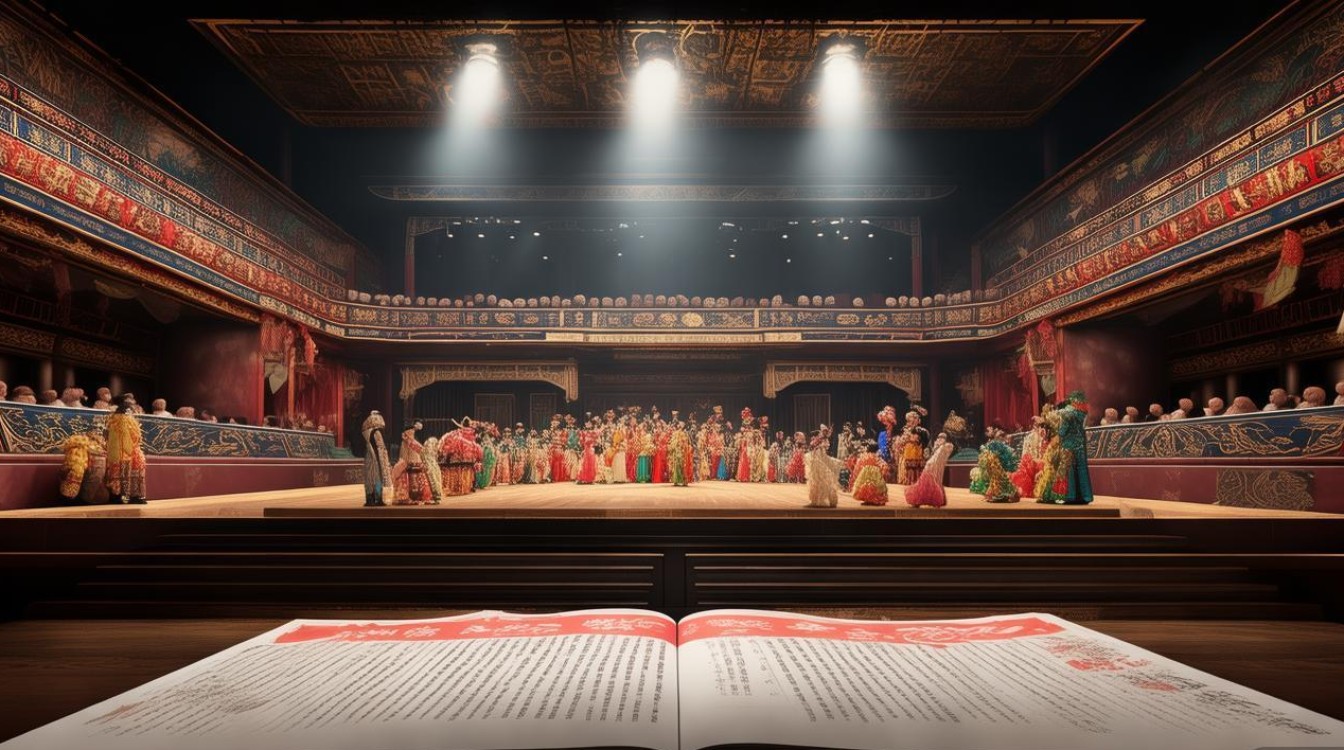

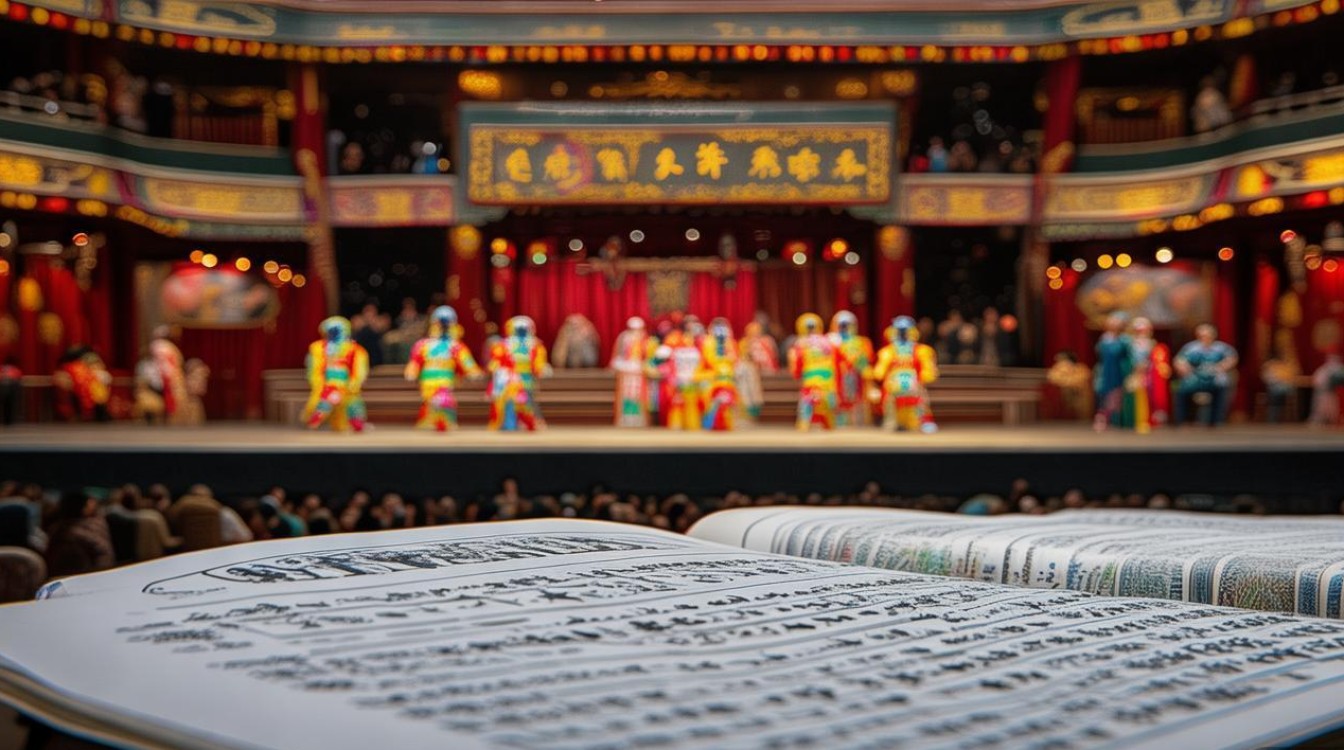

中国戏曲艺术作为中华优秀传统文化的重要组成部分,在历史长河中孕育出众多独具特色的地方剧种,沪剧便是其中闪耀的一颗明珠,作为发源于上海、成长于江南地区的本土戏曲形式,沪剧以吴侬软语为载体,以细腻婉转的唱腔、贴近生活的叙事,成为上海城市文化记忆的重要符号,近年来,随着中国戏曲论坛等平台的兴起,沪剧的传承与发展迎来了新的机遇与探讨空间,为这一古老艺术注入了时代活力。

沪剧的历史可追溯至清末民初,其前身为上海地区的滩簧艺术,早期滩簧以对子戏、小戏为主,表演内容多取材于民间生活,语言通俗活泼,如《卖红菱》《庵堂相会》等剧目,通过普通人的悲欢离合展现市井百态,迅速在上海及周边地区流行开来,20世纪20年代后,滩簧吸收了申曲、文明戏等艺术元素,逐渐向大戏发展,唱腔上形成了【长腔长板】、【三角板】、【赋调】等基本板式,表演也从简单说唱发展为兼具唱、念、做、打的完整戏曲形式,新中国成立后,沪剧迎来繁荣期,丁是娥、邵滨孙、石筱英等艺术家在唱腔和表演上不断创新,创作出《罗汉钱》《芦荡火种》(后改编为现代京剧《沙家浜》)《星星之火》等经典剧目,将沪剧的艺术水准推向新高度,也让这一剧种从上海走向全国。

沪剧的艺术魅力在于其鲜明的地域特色与生活气息,从语言上看,沪剧以上海方言为基础,吴侬软语的温婉与细腻,使得唱腔如行云流水,既有“小阳春”的清丽,又有“长腔长板”的舒展,尤其擅长表现人物的内心情感,罗汉钱》中“燕燕做媒”一段,通过活泼明快的唱腔,将农村姑娘燕燕的热心与直率刻画得淋漓尽致;而《芦荡火种》中“阿庆嫂”的唱段,则以沉稳婉转的旋律,塑造了革命者的坚韧形象,从表演风格看,沪剧注重“以情带戏”,动作贴近生活,没有过于夸张的程式化表演,无论是梳头、做饭等日常细节,还是悲欢离合的戏剧冲突,都力求真实自然,让观众产生强烈的代入感,这种“接地气”的艺术特质,使沪剧成为观察上海市民生活变迁的“活化石”。

在多元文化冲击下,沪剧的传承与发展也面临诸多挑战,年轻观众对传统戏曲的兴趣减弱,沪剧的受众群体逐渐老龄化;传统剧目的创作与当代审美存在一定距离,年轻一代对沪剧的“听不懂”“不感兴趣”成为普遍现象,在此背景下,中国戏曲论坛等平台发挥了重要作用,作为汇聚戏曲研究者、演员、爱好者的专业平台,论坛通过学术研讨、经验交流、线上展演等形式,为沪剧的传承提供了多元支持,论坛曾组织“沪剧与城市文化”专题讨论,探讨如何将上海的城市精神融入新剧目创作;发起“青年沪剧演员扶持计划”,为年轻演员提供展示与学习的机会;开设“沪剧小课堂”线上栏目,用通俗易懂的方式讲解沪剧历史与唱腔知识,吸引年轻观众关注,这些举措不仅推动了沪剧的理论研究与实践创新,更搭建了连接传统与现代的桥梁,让沪剧在新时代焕发生机。

为进一步梳理沪剧的艺术特色与发展脉络,以下从核心要素进行归纳:

| 要素类别 | 代表作品/特点 | |

|---|---|---|

| 唱腔体系 | 以滩簧腔为基础,融合【长腔长板】、【三角板】、【赋调】等板式,上海方言演唱,柔美婉转 | 《罗汉钱》“燕燕做媒”活泼明快,《芦荡火种》“阿庆嫂唱段”沉稳深沉 |

| 表演风格 | 注重生活化表演,动作自然细腻,以情带戏,贴近市民情感 | 《庵堂相会》中“私订终身”的含蓄表达,《星星之火》中革命斗争的真实再现 |

| 剧目题材 | 早期以民间生活小戏为主,后发展为现代戏、历史戏并重,关注时代变迁 | 传统戏《卖红菱》《陆雅臣卖妻》,现代戏《罗汉钱》《一个明星的遭遇》 |

| 传承群体 | 老一辈艺术家(丁是娥、邵滨孙等)奠定基础,中青年演员(茅善玉、孙徐春等)推动创新 | 茅善玉将流行音乐元素融入沪剧,孙徐春主演《雷雨》拓展沪剧经典剧目范围 |

相关问答FAQs

Q1:沪剧与其他地方戏曲(如越剧、昆曲)在唱腔和表演上有何本质区别?

A:沪剧与越剧、昆曲虽同属江南戏曲,但艺术特色差异显著,从唱腔看,沪剧以上海方言为基础,滩簧腔系更具口语化,旋律贴近生活语言,如“长腔长板”节奏自由,如诉家常;越剧采用浙江嵊州方言,女腔为主,清丽婉转,常以“尺调”“弦下调”表现哀婉情感;昆曲则以中州韵为基准,水磨腔细腻典雅,讲究“一字数息”,程式化程度更高,从表演看,沪剧强调生活化,动作自然,如《庵堂相会》中“走路”“挑水”等动作均模仿日常生活;越剧以才子佳人戏为主,表演柔美,如“水袖功”的运用;昆曲则注重“载歌载舞”,身段严谨,如《牡丹亭》中的“游园惊梦”融合舞蹈与唱腔,沪剧题材更贴近市井生活,而越剧、昆曲多取材于历史故事或古典文学。

Q2:中国戏曲论坛在沪剧传承中如何帮助解决“年轻观众断层”问题?

A:中国戏曲论坛通过多维度创新举措助力沪剧吸引年轻观众,一是推动内容年轻化,组织青年编剧创作反映当代生活的沪剧新编戏,如《上海屋檐下》聚焦城市家庭变迁,用沪剧讲述年轻人熟悉的故事;二是创新传播形式,在论坛开设“沪剧+短视频”专栏,将经典唱段改编为3分钟短视频,搭配字幕与剧情解析,在抖音、B站等平台传播,累计播放量超千万;三是开展互动体验活动,如“沪剧工作坊”邀请年轻观众学习沪剧唱腔、体验戏曲化妆,通过沉浸式感受打破艺术隔阂;四是跨界融合,联合流行音乐人创作沪剧风格歌曲,如《苏州河》将沪剧唱腔融入流行旋律,引发年轻人共鸣,这些举措有效降低了沪剧的欣赏门槛,让年轻观众从“被动接受”转为“主动关注”,为沪剧传承注入新鲜血液。