豫剧《朝阳沟》作为中国现代戏曲史上的里程碑式作品,由著名剧作家杨兰春于1958年创作,是豫剧传统艺术与时代精神结合的典范,该剧以知识青年上山下乡运动为背景,通过城市姑娘银环与农村青年栓宝的爱情故事,展现了青年一代在劳动中蜕变成长的主题,咱两个在学校成了两对儿”“人也留来地也留”等选段,更是凭借真挚的情感与独特的艺术魅力,成为跨越时代的经典。

《朝阳沟》的故事始于高中毕业生银环与恋人栓宝相约,放弃城市生活来到栓宝家乡朝阳沟扎根,初到农村的银环面对陌生环境与繁重劳动,一度产生动摇,最终在栓宝一家与乡亲们的感召下,坚定了建设农村的决心,这种从“犹豫”到“坚定”的心理转变,成为选段刻画的核心,咱两个在学校成了两对儿”一折,以对唱形式展现银环与栓宝从校园到农村的情感递进,唱词朴实如“你在前村劳动我在后山耕地”,用生活化的语言勾勒出农村青年的爱情图景,而豫剧特有的梆子腔调中,既有青年人的欢快活泼,又暗含对未来生活的憧憬。

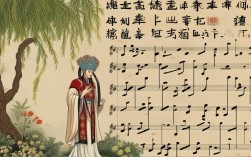

在艺术表现上,《朝阳沟》选段突破了传统豫剧以历史故事为主的题材局限,将唱腔、表演与时代生活紧密结合,唱腔方面,融合了豫东调的明快与豫西调的深沉,如“人也留来地也留”选段,开头以慢板铺陈银环离村时的不舍——“朝阳沟啊朝阳沟,离开了你三年整”,通过婉转的拖腔与细腻的气口,将人物内心的眷恋层层递进;后半段转为流水板,“坚决在农村干革命”一句,节奏由缓至急,字字铿锵,展现出银环思想的转变,表演上,演员通过眼神、身段的配合,将银环从“城市小姐”到“农村媳妇”的转变具象化:初到农村时轻抬裙角的拘谨,学会锄地后挥汗如雨的坚毅,都通过程式化的动作与生活化的细节,让观众感受到人物的成长。

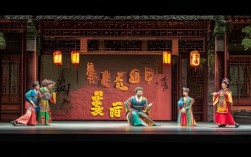

作为现代戏,《朝阳沟》在舞台美术与服装设计上也大胆创新,与传统戏曲“一桌二椅”的布景不同,该剧采用写实手法呈现农村风貌:梯田、窑洞、石磨等道具营造出浓郁的生活气息;服装上,银环从最初的列宁装、花衬衫到后来的蓝布袄、黑布鞋,色彩与款式的变化直观体现人物身份与心态的转变,这种“贴近生活、源于生活”的创作理念,让《朝阳沟》在舞台上焕发出独特的生命力。

六十余年来,《朝阳沟》选段不仅活跃在戏曲舞台,更通过电影、唱片等形式走进千家万户,无论是“那个前晌我锄地”“沟里山鸡咯咯叫”等充满乡土气息的唱词,还是演员们字正腔圆的演唱,都成为一代人心中“豫剧的声音”,它不仅记录了一个时代的青春记忆,更证明了传统戏曲在表现现实生活时,能够以创新的艺术形式实现“老树开新花”。

| 对比维度 | 传统豫剧选段 | 《朝阳沟》选段 |

|---|---|---|

| 题材 | 历史故事、神话传说 | 现实生活、时代主题 |

| 唱腔特点 | 华丽婉转,程式化强 | 朴实真挚,生活化与戏剧性结合 |

| 表演风格 | 重功架,虚拟化动作 | 重细节,融入生活化身段 |

| 服装道具 | 角色行当分明,装饰性强 | 朴素实用,贴近农村生活 |

| 主题思想 | 忠孝节义、才子佳人 | 劳动光荣、青年成长 |

FAQs

Q1:《朝阳沟》为什么能成为豫剧现代戏的经典?

A1:其题材紧扣时代脉搏,真实反映了20世纪50年代知识青年上山下乡的社会热潮,引发观众共鸣;剧中人物形象鲜活,银环的成长、栓宝的质朴都具有典型性,让观众感受到真实的生活质感;艺术上大胆创新,将豫剧传统唱腔与现代生活内容结合,唱腔既有豫剧韵味又充满生活气息,表演、舞美等也突破传统程式,实现了“旧瓶装新酒”的成功。

Q2:“人也留来地也留”选段是如何表现银环的心理转变的?

A2:该选段通过唱腔节奏与情感层次的递进展现转变,开头以慢板抒写银环对朝阳沟的不舍,“朝阳沟的山啊朝阳沟的水”,用绵长的拖腔表现眷恋;中段节奏加快,“满坡的庄稼满坡的歌”,通过明快的旋律展现她对农村生活的逐渐适应;坚决在农村干革命”转为高亢的流水板,字字铿锵,标志着她从“犹豫”到“坚定”的思想升华,唱腔的起伏变化精准对应了人物内心的成长轨迹。