京剧伴奏作为中国传统戏曲音乐的重要组成部分,其乐器组合与演奏技巧承载着独特的艺术魅力,在京剧文场伴奏中,月琴是不可或缺的核心乐器之一,与京胡、京二胡共同构成“三大件”,为唱腔与念白提供坚实的音乐支撑,关于京剧伴奏中月琴的弦数问题,需从历史演变、结构功能、演奏实践等多维度进行深入探讨,以揭示其艺术价值与文化内涵。

京剧月琴弦数的历史演变与定型

京剧月琴的弦数并非一成不变,其发展与京剧艺术的成熟历程紧密相关,追溯至京剧形成初期(清代中后期),徽班进京后,徽调与汉调等声腔融合,逐渐形成了以皮黄腔为主的京剧雏形,彼时的伴奏乐器尚不统一,月琴作为从民间说唱音乐中引入的弹拨乐器,最初可能借鉴了民间月琴的三弦或双弦形制,随着京剧唱腔体系的日益复杂化,对伴奏乐器的音域、和声及表现力提出了更高要求,三弦或双弦月琴在音色厚度、和声丰富性上逐渐显现不足。

至清末民初,京剧进入成熟期,以梅兰芳、程砚秋等为代表的表演艺术家推动流派纷呈,伴奏乐器也逐步规范化,在这一过程中,月琴的弦数逐渐定型为四弦,这一转变并非偶然:四弦月琴通过“五度定弦法”(即内弦与外弦为纯五度关系,中弦与内弦、外弦形成八度或纯五度,具体定弦常为“la-mi-la-mi”或“re-sol-re-sol”),既保留了传统月琴的清脆音色,又通过四弦的配置拓展了音域,增强了和声的层次感,在托腔保调时,四弦月琴可通过同时拨动内外弦形成和弦,为京胡的单旋律伴奏增添厚度,使音乐更具立体感,这种弦数配置最终成为京剧伴奏的“标准配置”,并沿袭至今。

四弦月琴的结构功能与伴奏优势

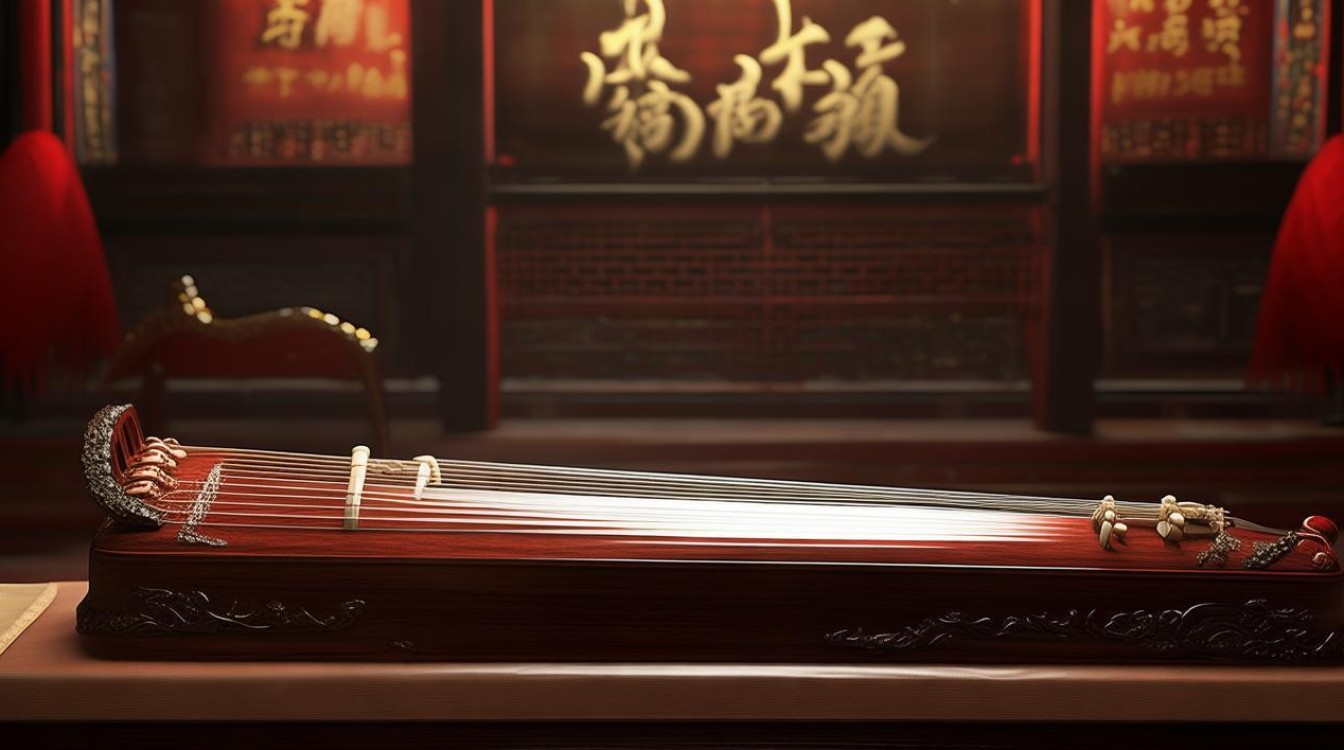

京剧月琴采用四弦结构,其琴身多为红木或花梨木制成,琴面呈八边形,蒙以蟒皮或桐木,琴颈较窄,无品(部分现代改良月琴设微调品,但传统月琴无品),四弦分为两组(每组两弦同音),通过丝弦或金属弦(现代多用尼龙钢丝弦)的振动发声,这种结构设计使其在京剧伴奏中具备独特优势:

音域适配与唱腔支撑

京剧唱腔以“西皮”“二黄”两大声腔为主,音域跨度较大,从老生的低沉苍劲到旦角的高亢婉转,均需伴奏乐器灵活适配,四弦月琴通过五度定弦,有效覆盖了中高音区(通常从小字一组a到小字四组e),既能与京胡(以高音为主)形成音区互补,又能通过双弦同音的拨奏增强音量,在文场伴奏中起到“垫音”作用,避免京胡高音过于单薄,在《贵妃醉酒》的“海岛冰轮”唱段中,月琴以双弦拨奏的分解和弦,既衬托了梅派唱腔的柔美流畅,又通过中低音的支撑使音乐更显醇厚。

和声丰富与节奏强化

京剧伴奏讲究“托、保、垫、带”,托”即以和声衬托唱腔旋律,“垫”则是填补旋律间的空白,四弦月琴通过四弦的组合,可轻松构建三和弦、七和弦等基础和声,为京胡的单旋律提供和声背景,月琴的弹拨乐器特性使其擅长演奏密集的节奏型,如“撮音”(双弦同时拨奏)、“轮音”(快速单弦拨奏)等技巧,能有效强化京剧音乐的节奏律动,在《智取威虎山》中“急急风”锣鼓经伴奏下,月琴以快速的撮音节奏,与板鼓、京胡形成强烈的节奏冲击力,营造出紧张激烈的戏剧氛围。

与京胡的协同配合

京胡作为京剧伴奏的“主奏乐器”,以其高亢明亮的音色主导旋律,而月琴则通过和声与节奏为其“辅佐”,四弦月琴的五度定弦与京胡的定弦(内弦为原调,外弦为上方纯五度)形成天然的音程呼应,便于演奏者在快速转调时保持音准,在“西皮流水”板式中,京胡以密集的十六分音符演奏旋律,月琴则以双弦拨奏的八分音符或切分节奏跟随,既不喧宾夺主,又增强了音乐的流动性,这种“主辅分明、相得益彰”的配合,构成了京剧文场伴奏的经典范式。

现代京剧伴奏中月琴弦数的传承与变通

进入20世纪以来,随着京剧艺术的现代化发展,月琴的形制与演奏技巧也在不断创新,但四弦始终是其核心配置,在传统京剧剧目中,四弦月琴的演奏严格遵循“曲谱规范”,通过“死腔活奏”(即在固定旋律基础上即兴加花)体现演奏者的个性,而在现代京剧创作中(如《红灯记》《沙家浜》等),为适应复杂音乐语汇,部分演奏者对月琴的弦数进行了局部改良,如增加低音弦(五弦或六弦月琴),或采用可变音品以拓展音域,此类改良多用于特定场景,主流京剧伴奏仍以四弦月琴为主,因其经典配置最能体现京剧音乐的“韵味”与“程式化”特征。

值得注意的是,不同流派的京剧伴奏中,月琴的演奏风格存在细微差异,梅派唱腔婉转细腻,月琴多采用轻柔的轮音与单音拨奏;而裘派花脸唱腔粗犷豪放,月琴则常用强劲的撮音与扫弦,强化戏剧张力,但无论何种流派,四弦月琴的结构均是其演奏风格的基础,弦数的稳定性保证了京剧伴奏的“共性”与“规范性”。

四弦月琴在京剧伴奏中的核心地位

京剧月琴的四弦配置,是历代艺人在长期实践中形成的智慧结晶,它不仅解决了伴奏乐器与唱腔的适配问题,更通过和声与节奏的丰富,推动了京剧音乐从“单旋律伴奏”向“多声部支撑”的演进,从徽班进京时的“草台班子”到如今的国家大剧院,四弦月琴始终是京剧文场中“默默的守护者”——它不似京胡那般夺目,却以沉稳的和声与精准的节奏,为京剧艺术注入了持久的生命力,正如京剧表演艺术家周信芳所言:“无月琴不成京胡,无京胡不成京剧。”四弦月琴与京胡的“琴瑟和鸣”,共同构成了京剧音乐的灵魂。

相关问答FAQs

Q1:京剧月琴为什么是四弦,而不是三弦或五弦?

A:京剧月琴的四弦配置是在历史演变中逐步定型的,早期民间月琴可能为三弦或双弦,但京剧唱腔的复杂化对伴奏乐器的和声与音域提出了更高要求,四弦通过“五度定弦法”,既能拓展音域,又能通过双弦同音增强和声厚度,同时保持弹拨乐器的灵巧性,相比三弦(音色过于厚重)或五弦(结构复杂、演奏难度大),四弦在音色、音域与演奏便捷性上达到最佳平衡,最终成为京剧伴奏的“黄金配置”。

Q2:现代京剧伴奏中是否会出现非四弦的月琴?如果有,其用途是什么?

A:在现代京剧创作中,偶尔会出现改良的五弦或六弦月琴,但多用于特定剧目或创新音乐段落,在表现宏大场景或低音旋律时,增加的低音弦可拓展月琴的音域下限,增强音乐的戏剧张力,此类改良月琴仅在少数情况下使用,主流京剧伴奏仍以传统四弦月琴为主,这是因为四弦月琴的经典配置已与京剧音乐的“程式化”特征深度融合,非四弦配置难以体现京剧的“韵味”与“传统美感”。