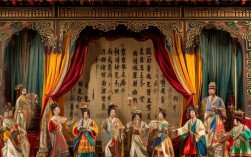

戏曲外景花打朝,是将传统戏曲中“花打朝”这一经典表演程式与室外实景演出相结合的创新艺术形式,它既保留了戏曲程式化的表演精髓,又借助自然景观或仿古实景营造出更具沉浸感的舞台氛围,让古老的戏曲艺术在开放空间中焕发新的生命力,这一形式并非简单地将舞台搬到户外,而是对戏曲表演美学、舞台呈现方式和文化传播路径的深度重构,其背后承载着传统艺术与现代审美的碰撞与融合。

概念解析:从“花打朝”到“外景化”的延伸

“花打朝”原是传统戏曲中常见的武戏场面,多见于历史演义或宫廷题材剧目,如豫剧《花打朝》、京剧《闹天宫》等片段。“花”指表演中的花样技巧,如武打动作的翻腾、旋转、对打设计,以及服饰道具的华美装饰;“打朝”则指向剧情核心——朝堂之上的权力冲突,常表现为君臣争辩、武将讨伐、奸臣作乱等激烈矛盾,传统舞台上的“花打朝”依赖“一桌二椅”的虚拟布景,通过演员的程式化表演(如“起霸”“走边”“开打”等)构建场景,观众需通过“观想象”理解剧情。

而“外景花打朝”则打破这一局限,将演出场地从镜框式舞台转移到室外真实或仿古场景中:可以是古城墙、宫殿遗址、古镇街道,或是专门搭建的仿古外景基地,演员在真实的山水、建筑间表演,观众可近距离观察武打细节,甚至参与到场景互动中,在洛阳隋唐城遗址公园上演的豫剧《花打朝》,演员在古城墙下、宫殿遗址间穿梭,马鞭、枪戟的挥舞与斑驳的砖石形成历史对话,这种“实景+戏曲”的组合,让“花打朝”的激烈冲突不再是抽象的舞台符号,而是可触可感的沉浸式体验。

历史渊源:从戏台到野外的艺术流变

戏曲外景化的探索并非当代独创,其根源可追溯至中国传统戏曲的“草台班子”时期,古代戏曲演出多在庙会、祠堂、茶园等临时场地进行,观众围坐三面,演员与观众的距离远小于现代剧场,这种“开放剧场”模式天然带有外景演出的基因,宋元时期“勾栏瓦舍”的“露台演出”,明清时期江南水乡的“船台戏”,都是戏曲与自然环境结合的早期形态,只是受限于技术条件,布景和道具相对简单,表演仍以“人本身”为核心。

近现代以来,随着剧场建筑的成熟,戏曲逐渐向“镜框式舞台”集中,外景演出一度成为小众形式,直到21世纪,随着文旅融合的推进和观众对“体验感”需求的提升,外景花打朝才迎来复兴,传统戏曲面临“老龄化”观众困境,需要通过新鲜形式吸引年轻群体;各地景区为打造文化IP,倾向于将非遗戏曲与本地景观结合,外景花打朝因其“故事性强、视觉冲击大”的特点,成为文旅演艺的热门选择,山西平遥古城的《又见平遥》虽不是纯戏曲,但融入了晋剧“花打朝”的武打元素,在古城街道中实现“戏景合一”,成为文旅融合的经典案例。

艺术特色:外景语境下的“变”与“不变”

外景花打朝在保留戏曲本体特征的同时,因场地、技术、观众的变化,呈现出独特的艺术风貌,其核心可概括为“守正创新”——既坚守戏曲的“四功五法”,又在外部形态上大胆突破。

(一)表演程式的“适应性调整”

传统戏曲的程式化表演是在固定舞台空间中形成的,如“起霸”通过特定的台步、身段表现武将的威武,“开打”则有严格的套路和节奏,外景空间的开阔性要求演员对程式进行“再创造”:台步需根据地面材质(如石板路、草地)调整幅度,避免滑倒;武打动作需考虑实景障碍(如柱子、台阶),设计出“绕柱打”“借力翻”等即兴变招;嗓音运用则需结合室外回声,减少“假声”比例,增强真声穿透力,在黄山之巅上演的徽剧《花打朝》,演员需在山风中进行武打表演,既不能因风力影响动作精准度,又要利用风声烘托“战场”氛围,这种“与自然共舞”的表演,是对传统程式的活态传承。

(二)舞台美术的“实景化重构”

传统舞台美术以“写意”为核心,一桌二椅可象征千军万马,一鞭一马可表现千里跋涉,外景花打朝则转向“写实与写意结合”,借助实景构建真实场景,同时用戏曲符号强化叙事,在故宫太和殿广场演出京剧《花打朝》,可利用真实的汉白玉台阶、铜鹤、日晷作为布景,演员的朝服、盔头与古建筑形成色彩呼应;而在虚拟场景中,则可通过LED屏投射“火烧赤壁”“风雪夜归”等特效,弥补实景的局限性,道具设计也更具功能性:传统戏曲的“马鞭”在外景中可能换成可骑行的仿真木马,枪戟的材质更接近真实兵器,以增强视觉冲击力。

(三)观众体验的“沉浸式参与”

剧场演出中,观众与舞台之间存在物理和心理距离;外景花打朝则通过“零距离”和“互动性”打破这种隔阂,观众可站立或围坐在表演区四周,甚至走上“战场”与演员近距离接触;部分演出设计“观众选结局”“帮腔互动”等环节,让观众从“旁观者”变为“参与者”,在杭州西湖上演的越剧《花打朝》,演员会邀请观众参与“百姓抗税”的群戏,通过简单的动作模仿,让观众感受到“民心向背”的剧情内核,这种体验不仅提升了趣味性,更让观众在参与中理解戏曲的文化内涵。

为更直观对比传统舞台与外景舞台的艺术差异,可参考下表:

| 对比维度 | 传统舞台“花打朝” | 外景花打朝 |

|---|---|---|

| 表演空间 | 封闭式镜框舞台,固定面积 | 开放式实景(古建筑/自然景观),空间可延伸 |

| 布景设计 | 虚拟化(一桌二椅、幕布布景) | 实景+现代科技(仿古建筑、LED投影、特效) |

| 武打呈现 | 程式化套路,节奏固定 | 适应实景障碍,融入自然元素(风、水、光) |

| 观众体验 | 静态旁观,距离感强 | 沉浸式参与,可近距离互动甚至上台 |

| 文化语境 | 聚焦戏曲本体艺术 | 融合地域文化、历史景观,强化文旅属性 |

当代实践:从“非遗保护”到“文旅IP”的价值转化

近年来,各地纷纷探索戏曲外景花打朝的实践路径,形成了“非遗保护+文旅发展”的双赢模式。

在非遗保护层面,外景演出为传统戏曲提供了新的传承载体,许多濒临失传的地方剧种,如高甲戏、绍剧等,通过外景花打朝的“武戏复兴”吸引年轻观众,福建泉州的高甲戏《连升三级》将“花打朝”片段搬入开元寺内,结合闽南古建筑的燕尾脊、石雕等元素,既展示了高甲戏“丑角”表演的独特魅力,又让观众在古刹中感受闽南文化的厚重。

在文旅发展层面,外景花打朝成为景区的“流量密码”,河南洛阳的“隋唐戏曲节”以隋唐城遗址公园为舞台,连续多年上演豫剧《花打朝》,单场观众超万人,带动周边餐饮、住宿收入增长30%;陕西西安的“大唐不夜城”将秦腔《花打朝》与唐风建筑结合,演员身着唐装在街区中巡演,成为短视频平台的爆款内容,吸引全国游客“打卡”,这些实践证明,外景花打朝不仅是艺术形式的创新,更是传统文化资源转化为文旅生产力的有效路径。

文化意义:传统艺术在现代语境下的“破圈”与“扎根”

戏曲外景花打朝的价值,远不止于“好看”的演出形式,更在于它解决了传统戏曲在现代社会的生存困境——如何与年轻观众对话?如何融入日常生活?

它打破了戏曲“小众化”的刻板印象,年轻观众对传统戏曲的疏离,部分源于剧场演出的“距离感”和“节奏慢”,外景花打朝通过“实景+武打+互动”的强刺激元素,降低了观赏门槛:在古城墙上看“程咬金大战王世充”,在西湖边看“梁红玉击鼓抗金兵”,这些场景本身就具有视觉吸引力,让观众在“打卡”中自然接触戏曲。

它强化了戏曲的“在地性”表达,不同地区的外景花打朝会融入本地文化符号:山西的演出会加入晋商元素,安徽的演出会结合徽派建筑,广东的演出会融入岭南民俗,这种“戏曲+地域”的模式,让戏曲不再是“全国通用”的艺术,而是与地方文化深度绑定的“文化名片”,增强了观众的文化认同。

它探索了传统艺术“活态传承”的新路径,非遗保护不是将艺术“锁进博物馆”,而是让其“活在当下”,外景花打朝通过与现代科技、文旅产业结合,让戏曲从“剧场艺术”转变为“公共艺术”,从“专业表演”转变为“全民参与”,这种“扎根生活”的传承方式,或许正是传统艺术在未来焕发生机的关键。

相关问答FAQs

Q1:外景花打朝与传统舞台表演最大的区别是什么?

A1:最大的区别在于“空间形态”和“体验逻辑”,传统舞台是封闭的“镜框式”空间,表演与观众存在物理和心理距离,布景和表演高度程式化,观众需通过“观想象”理解剧情;而外景花打朝是在开放的真实或仿古场景中演出,空间可无限延伸,表演需与自然环境(如建筑、山水、光线)互动,观众可近距离观察甚至参与,体验逻辑从“旁观审美”转向“沉浸参与”,传统舞台上“骑马”只需挥舞马鞭,外景中则可能换成真马或仿真骑行动作,观众能感受到马匹的奔跑和演员的汗水,这种“真实感”是传统舞台难以企及的。

Q2:外景演出对演员的表演有哪些新要求?

A2:外景演出对演员的综合能力提出了更高要求,主要体现在三方面:一是“体力与适应力”,室外环境复杂(如高温、大风、 uneven地面),演员需在恶劣条件下完成高强度武打动作,这对体能和耐力是巨大考验;二是“即兴与应变能力”,实景演出中可能出现突发状况(如观众闯入、道具损坏),演员需在保持表演连贯性的同时灵活调整;三是“与环境的融合能力”,演员需学会利用实景元素(如台阶、柱子、光影)丰富表演,如在古柱后“躲藏”,在斜坡上“滑倒”,这些设计能让武打场面更具真实感和戏剧张力,外景演出中演员与观众距离更近,面部表情、眼神交流等细节需更饱满,这对演员的“微表演”能力也是挑战。