豫剧《秦香莲》作为中国戏曲宝库中的经典剧目,以其跌宕起伏的剧情、鲜明的人物形象和深刻的思想内涵,成为豫剧艺术最具代表性的作品之一,该剧源自民间传说,经历代戏曲艺人不断加工打磨,最终形成以“包公审案”为核心框架的悲剧故事,不仅展现了封建社会的伦理冲突与人性挣扎,更通过豫剧独特的艺术魅力,让观众在悲欢离合中感受正义的力量与人性的光辉。

剧情梗概:从寻夫到铡亲的悲情之路

《秦香莲》的故事发生在北宋年间,湖广均州民女秦香莲嫁给书生陈世美后,夫妻恩爱,育有一子一女,适逢陈世美进京赶考,秦香莲在家侍奉公婆,不料连年荒旱,公婆饿死,秦香莲无奈之下携子女跋涉千里进京寻夫,此时的陈世美已高中状元,又被宋仁宗招为驸马,贪图荣华富贵,竟不认妻儿,反命家将韩琪将秦香莲母子杀害灭口,韩琪得知真相后,不忍下手,自刎身亡,秦香莲悲愤交加,拦轿喊冤,闯开封府告状。

开封府尹包拯(人称“包青天”)查明真相后,欲传陈世美到堂对质,陈世美倚仗国丈、国太的权势,拒不认亲,甚至反诬秦香莲冒认官亲,包拯不畏权贵,在公堂之上据理力争,最终在秦香莲的哭诉和百姓的呼声中,以龙头铡铡死负心汉陈世美,为秦香莲讨回了公道,剧情从家庭伦理的温情切入,逐步转向权贵与平民的尖锐对立,最终以悲剧收场,既是对忘恩负义者的无情鞭挞,也是对封建社会底层女性命运的深刻同情。

人物分析:善恶交织的人性图谱

《秦香莲》的成功塑造了一系列鲜活的人物形象,每个角色都承载着特定的社会意义和情感张力,成为观众心中难以磨灭的经典。

| 人物 | 身份与性格特征 | 核心冲突与象征意义 |

|---|---|---|

| 秦香莲 | 民间妇女,勤劳、善良、坚韧,面对苦难隐忍不屈,却为生存与正义奋起反抗。 | 封建社会底层女性的缩影,其遭遇反映了女性在男权社会中的弱势地位,她的反抗则体现了人性中对正义的朴素追求。 |

| 陈世美 | 状元、驸马,从寒门书生到权贵,逐渐暴露出忘恩负义、冷酷自私的本性。 | 传统“负心郎”形象的典型,其堕落不仅是个人道德的沦丧,更折射出封建科举制度对读书人价值观的扭曲。 |

| 包拯 | 开封府尹,铁面无私、执法如山,不畏权贵,以“民为贵”为执政理念。 | 正义的化身,其“铡美案”的行为超越了个人情感,象征着法律对特权阶层的约束,寄托了百姓对公平正义的渴望。 |

| 韩琪 | 陈世美家将,忠义两难,最终以自尽明志。 | 封建制度下底层执行者的悲剧,他的良知未泯却无力反抗命运,揭示了系统性的压迫对人性的摧残。 |

主题思想:伦理、正义与时代的叩问

《秦香莲》的核心主题围绕“情与法”“义与利”的冲突展开,秦香莲与陈世美的夫妻情分,在权力与欲望的冲击下荡然无存,凸显了封建社会婚姻制度的不平等;包公铡陈世美,则打破了“刑不上大夫”的特权规则,彰显了“法律面前人人平等”的朴素法治精神,剧中对秦香莲携子上京、沿街叫卖的描写,真实再现了古代灾民流离失所的苦难,揭示了封建社会的阶级矛盾与民生疾苦。

从更深层次看,《秦香莲》是对传统伦理观念的坚守与反思,秦香莲的“贤妻”形象符合封建社会对女性的道德要求,但她并非逆来顺受的牺牲品,而是为家庭、为子女抗争的斗士;陈世美的“负心”行为,则挑战了“糟糠之妻不下堂”的儒家伦理,成为被唾弃的反面教材,这种善恶对立的设置,既满足了观众的情感宣泄需求,也引发了对人性与社会的深刻思考。

艺术特色:豫剧元素的极致呈现

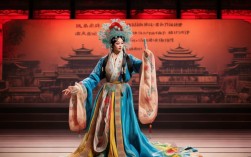

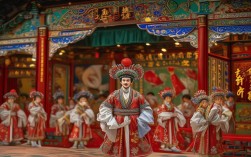

作为豫剧的经典剧目,《秦香莲》充分展现了豫剧艺术“唱、念、做、打”的综合性魅力,尤其在唱腔和表演上独具特色。

唱腔方面,豫剧以其高亢激越、朴实自然的梆子腔著称,剧中人物唱段与情感高度契合,秦香莲的唱腔多采用豫西调,悲凉婉转,如她在公堂哭诉时所唱的“秦香莲慢启朱唇诉苦情”,字字血泪,将一个弱女子的悲愤与绝望表现得淋漓尽致;陈世美的唱腔则以豫东调为主,刚硬自负,体现其权贵身份的傲慢与冷酷;包公的唱腔则沉稳厚重,如“陈世美你是个负义郎”,唱腔中蕴含着威严与正气,塑造了铁面无私的清官形象。

表演上,豫剧注重“以形传神”,秦香莲的“跪爬”“抢铡”等动作,将她的挣扎与绝望具象化;包公的“蹉步”“抖髯”,则凸显其面对权贵时的愤怒与决绝,剧中的服装、道具也极具象征意义:秦香莲的素衣布裙与陈世美的蟒袍玉带形成鲜明对比,暗示两人地位的悬殊与道德的差距;包公的黑色脸谱与铜铡,成为正义与威严的视觉符号。

传承与影响:跨越时代的经典之作

《秦香莲》自诞生以来,历经数百年传承,经久不衰,从早期的民间班社到现代的专业剧团,从舞台演出到电影、电视剧改编,该剧不断以新的形式走进观众视野,豫剧表演艺术家常香玉、陈素真、马金凤等都曾塑造过经典的秦香莲形象,她们的演绎赋予了角色不同的时代内涵,使这一形象更加丰满立体。

该剧的影响力早已超出戏曲范畴,成为中国文化的重要符号。“铡美案”的故事深入人心,“包公铡陈世美”更成为惩恶扬善的代名词,在当代,《秦香莲》仍被频繁搬上舞台,不仅是对传统艺术的传承,更是对正义、诚信等核心价值观的弘扬,它提醒着观众:无论时代如何变迁,人性的善恶与对公平正义的追求,始终是人类社会的永恒主题。

相关问答FAQs

Q1:《秦香莲》中包公为何坚持铡陈世美,即使有国太、公主求情?

A1:包公坚持铡陈世美,核心原因在于他“执法如山、不徇私情”的为官准则,陈世美不仅背弃夫妻情义、抛弃亲生子女,还派人追杀秦香莲母子,触犯了国法与人伦的双重底线,尽管国太(皇帝生母)和公主出面求情,代表了皇权的干预,但包公深知“法理大于人情”:若因陈世美的驸马身份而免于处罚,不仅会损害法律的尊严,更会让百姓对公平正义失去信心,这种“民为贵”的执政理念,超越了个人情感和权势压力,体现了包公作为清官的责任与担当,也成为该剧歌颂正义的核心所在。

Q2:秦香莲这一形象为何能成为豫剧经典女性角色?她的“弱”与“强”体现在哪些方面?

A2:秦香莲之所以成为经典,在于她身上集中了中国传统女性的美德与反抗精神,其“弱”与“强”的辩证统一极具感染力,她的“弱”体现在:作为底层妇女,她面对丈夫不认、权贵压迫时,曾一度陷入孤立无援的绝境,携子上京沿街叫卖的辛酸,让观众深切感受到封建社会对女性的压迫,而她的“强”则表现为:在苦难面前从未放弃,从最初的“寻夫”到最终的“告状”,她的反抗意识逐渐觉醒;在公堂上,她不畏陈世美的权势,以血泪控诉其罪行,最终推动正义的实现,这种“外柔内刚”的特质,既符合传统女性“贤惠隐忍”的道德期待,又突破了“逆来顺受”的刻板印象,展现了人性中坚韧不屈的力量,因此跨越时代,成为观众心中最具共鸣的戏曲女性形象之一。