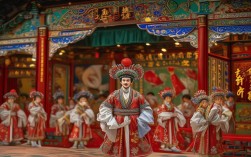

京剧《贺后骂殿》是中国传统戏曲宝库中极具代表性的经典剧目之一,其以跌宕起伏的剧情、鲜明饱满的人物形象和深沉悲壮的情感张力,成为久演不衰的生旦并重戏码,该剧取材于宋太祖赵匡胤驾崩后,其弟赵光义“烛影斧声”继位的历史传说,通过贺后(宋太祖皇后贺贞)携子上殿痛斥赵光义的戏剧冲突,既展现了封建皇权斗争的残酷,也颂扬了后妃在国仇家恨面前的刚烈忠义,凝聚着中国传统戏曲“以情动人、以文化人”的艺术精髓。

剧情梗概:忠烈悲歌,骂殿斥奸

《贺后骂殿》的故事背景设定在北宋建隆元年(公元960年),宋太祖赵匡胤在“烛影斧声”的离奇事件中突然驾崩,其弟晋王赵光义以“金匮之盟”为由继位,是为宋太宗,消息传至后宫,太祖皇后贺贞(史称贺后)悲愤交加,坚信赵光义弑兄篡位,决心为夫申冤。

全剧以贺后的情感递进为主线,分为“闻噩耗”“疑继位”“骂殿”“封王”四个核心段落,开篇时,贺后身着素服,怀抱太祖遗物,听闻赵匡胤死讯后以大段悲怆的二黄唱腔抒发哀痛,如“听罢言来珠泪掉,哭坏了贤贞的贺后妃”,字字泣血,将丧夫之痛与对未来的忧虑交织,随后,赵光义派太监送来诏书,欲安抚贺后母子,贺后从太监支吾的言辞中察觉破绽,联想到“烛影斧声”的传闻,对赵光义的继位合法性产生强烈怀疑。

高潮部分“骂殿”是全剧的灵魂,贺后携次子赵德芳(太祖幼子)上金殿,面对身着龙袍的赵光义,她不再隐忍,以激昂的西皮导板、流水板历数赵匡胤开国功绩——“想当年太祖爷威震天下,南征北战定中华”,继而痛斥赵光义“兄死弟及篡龙位,你不该天良丧尽谋皇家”,她手指赵光义,声泪俱下,既有对亡夫的深情缅怀,也有对社稷安危的忧虑,更有对强权的不屈抗争,赵光义起初试图以“嫂嫂若是不容让,朕愿让位与德芳”的假意退让搪塞,却被贺后识破:“你让位来是真假?谁不知你心肠狠毒蛇蝎!”贺以后以死相逼,赵光义在道义与皇权的权衡下,被迫封赵德芳为“八贤王”,贺后则携子含泪退殿,留下“但愿苍天睁慧眼,保佑大宋万年长”的悲叹。

人物塑造:刚烈忠义,血肉丰满

《贺后骂殿》的成功,离不开对人物性格的精准刻画,尤其是贺后这一形象,堪称传统戏曲中“烈女”的典型代表。

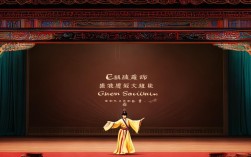

贺后:作为全剧核心,她的性格经历了“悲—疑—怒—刚”的演变,从初闻噩耗的柔肠寸断,到对继位真相的疑窦丛生,再到上殿对峙时的拍案而起,最终以刚烈之气震慑权臣,她的唱念做打极见功力:唱腔上,二黄慢板如泣如诉,表现哀思;西皮快板则字字铿锵,斥责时节奏加快,气冲霄汉;念白中,韵白与京白结合,既有皇后的雍容,又有母亲的悲愤;身段上,水袖的“甩、抖、扬”配合眼神的“怒、恨、怨”,将贺后从悲痛到激愤的情绪转变外化得淋漓尽致。

赵光义:作为反派角色,赵光义的塑造并非脸谱化的“奸臣”,而是充满了复杂性,他身着龙袍,端坐龙椅,既有帝王之威,又有面对嫂子质问时的心虚与尴尬,他试图以“亲情”和“权力”双重手段安抚贺后,既说“兄长待我恩情重”,又暗示“若不继位社稷倾”,其权谋与虚伪在唱念中若隐若现,使这一角色更具历史真实感。

赵德芳:作为太祖遗孤,赵德芳在剧中虽戏份不多,却是贺后精神寄托的象征,他稚嫩却坚定的声音(“母后息怒,儿臣在此”),与贺后的刚烈形成呼应,暗示着大宋江山的未来希望,为悲剧剧情增添了一丝亮色。

艺术特色:唱念做打,炉火纯青

作为京剧传统戏,《贺后骂殿》在艺术表现上集中体现了京剧“唱、念、做、打”的精髓,尤其在唱腔设计和程式化表演上极具代表性。

唱腔设计:全剧以“西皮”“二黄”两大声腔为主,根据人物情绪变化灵活转换,贺后的核心唱段“我的主爷白龙驹”是西皮流水板的经典,节奏明快,旋律跌宕,通过“劝千岁杀字休出口”等唱词,将贺后的机智与隐忍(假意劝和实则斥责)表现得生动;而“听罢言来珠泪掉”则采用二黄慢板,拖腔婉转,如怨如慕,将丧夫之痛推向高潮,唱腔与剧情、人物情感的高度统一,使观众在听觉感受中即可共情人物命运。

程式化表演:京剧的“做打”在剧中通过虚拟化、象征性的动作展现,例如贺后“骂殿”时,以“指斥”(手指赵光义)、“顿足”(表达愤怒)、“掩面”(强忍泪水)等程式动作,配合眼神的“怒视”与“悲悯”,无需繁复布景,仅凭演员的表演即可构建出金殿对峙的紧张氛围;而“捧遗物”(太祖的玉带或龙袍)、“拭泪”等细节,则通过小动作深化人物情感,体现“无实物表演”的写意之美。

服装道具:剧中服装严格遵循京剧“宁穿破,不穿错”的原则:贺后身着淡黄色帔凤,头戴点翠头面,既符合皇后身份,又以素雅色调烘托悲情;赵光义则明黄龙袍、九龙冠,彰显帝王威仪;道具中的“朝笏”(贺后上殿所持)既是身份象征,也是她怒斥赵光义时的“武器”,通过挥舞朝笏的动作,强化戏剧冲突。

历史渊源:传说与艺术的融合

《贺后骂殿》虽取材于“烛影斧声”的历史传说,但与正史《宋史》记载存在差异。《宋·后妃传》中仅提及贺后“性俭约,尝作青布伞,余悉以赐族”,并未有“骂殿”情节,这一戏剧冲突更多是民间艺人基于历史传说和伦理观念的艺术加工——民间对“兄终弟及”的继位方式本就存疑,通过贺后的“骂殿”,既满足了民众对“正义必胜”的心理期待,也以戏曲形式将“忠孝节义”的儒家伦理具象化,使历史传说获得了更广泛的文化传播力。

剧情结构表

| 环节 | 主要事件 | 人物冲突 | 艺术表现手法 |

|---|---|---|---|

| 闻噩耗 | 赵匡胤驾崩,贺后悲恸 | 贺后与丧夫之痛 | 二黄慢板,水袖掩面 |

| 疑继位 | 赵光义继位,贺后察觉“烛影斧声”疑云 | 贺后与赵光义的信任危机 | 韵白质问,眼神疑虑 |

| 骂殿 | 贺后携子上殿,痛斥赵光义弑兄篡位 | 贺后刚烈 vs 赵光义虚伪 | 西皮流水,指斥顿足 |

| 封王 | 赵光义妥协,封赵德芳为八贤王 | 贺后悲愤中的无奈与希望 | 唱腔收束,含泪退殿 |

相关问答FAQs

Q1:《贺后骂殿》中的贺后历史上真实存在吗?她的形象有多少是艺术虚构?

A1:贺后(贺贞)是真实历史人物,宋太祖赵匡胤的皇后,史载她“恭谨仁厚”,在太祖死后辅佐幼子,并未有“骂殿”记载,剧中贺后的刚烈、敢骂皇帝的形象,多为民间艺人的艺术加工,目的是强化“忠义”主题,使人物更具戏剧冲突和感染力,历史上的贺后更多是“母仪天下”的温和形象,而京剧则通过虚构的“骂殿”情节,将她塑造成敢于对抗强权的烈女,体现了艺术对历史的再创造。

Q2:为什么《贺后骂殿》能成为京剧经典,至今仍被频繁上演?

A2:其经典性源于三方面:一是剧情的普世价值,通过“为夫申冤”“斥责奸佞”的冲突,展现了“正义战胜强权”的永恒主题,易引发观众共鸣;二是人物塑造的成功,贺后的刚烈忠义、赵光义的复杂虚伪,都极具性格张力,为演员提供了广阔的二度创作空间;三是艺术的完整性,唱腔设计既传统又富有层次,表演程式严谨且生动,服装道具考究,集中体现了京剧“唱念做打”的综合艺术魅力,剧中“我的主爷白龙驹”等经典唱段广为流传,也成为观众熟悉和喜爱的原因之一。