京剧选段《谢瑶环》是传统京剧中的经典剧目,故事背景设定在武则天称帝的大周时期,实则延续了盛唐的历史脉络,展现了唐代宫廷政治与民生疾苦的交织,全剧以女官谢瑶环巡按江南的经历为主线,通过忠奸斗争、体恤民情的情节,塑造了一位刚正不阿、敢于直谏的巾帼形象,同时也折射出武则天时期复杂的社会矛盾与皇权斗争的残酷性。

大唐余晖下的忠奸博弈

《谢瑶环》的故事始于武则天称帝后的大周时代,虽政权更迭,但社会矛盾依然尖锐,江南地区因武三思、来俊臣等奸佞强占民田、残害百姓,激起民变,武则天为稳固统治,赏识尚仪院司籍谢瑶环的才干,命其女扮男装,巡按江南查办贪腐,谢瑶环抵达后,微服私访,目睹百姓流离失所,当即惩处武三思爪牙,开仓放粮,并写下《劝农文》安抚民心,此举触怒了武三思与来俊臣,二人罗织罪名,诬谢瑶环“通谋反叛”,武则天起初偏听偏信,下旨将谢瑶环斩首,后经朝臣劝谏,意识到冤屈,但为时已晚——谢瑶环已含冤而死,武则天追封谢瑶环为“忠烈女”,惩处奸佞,但悲剧已然铸成,剧情以“巡按—惩奸—蒙冤—昭雪”为脉络,既展现了谢瑶环的智勇双全与仁爱之心,也揭露了封建皇权下的权力倾轧与民生多艰,在大唐的历史背景下,演绎了一曲荡气回肠的悲歌。

人物分析:时代洪流中的众生相

剧中人物形象鲜明,既有理想主义的忠臣,也有专横跋扈的奸佞,更有在权力夹缝中挣扎的帝王,共同构成了唐代政治生态的缩影。

谢瑶环:作为核心人物,她是“大唐气度”与“女性觉醒”的象征,她出身官宦之家,却心怀天下,巡按江南时,面对强权不退缩,面对百姓不冷漠,既有“先天下之忧而忧”的士大夫情怀,又有“巾帼不让须眉”的刚烈气节,她的唱段如《谢瑶环·巡按江南》,以西皮导板起腔“谢瑶环巡江南心潮翻滚”,转原板抒发忧愤,流水板展现决心,唱腔高亢激越,将人物内心的悲悯与坚定刻画得淋漓尽致。

武则天:作为一代女皇,武则天在剧中呈现出复杂的两面性,她既有识人之明(重用谢瑶环),也有帝王之威(为稳固皇权牺牲忠臣);既有励精图治的抱负,也有刚愎自用的弱点,当谢瑶环冤死,她痛心疾首,诛杀奸佞,既是对错误的修正,也是皇权至上的体现——她可以赏识忠臣,却不容许任何人挑战皇权权威,这种矛盾恰恰反映了封建专制下帝王的无奈与局限。

武三思与来俊臣:作为反派代表,他们是武周时期酷吏政治与外戚专权的缩影,武三思仗着武则天侄子的身份,横行霸道,强占民田;来俊臣则罗织罪名,陷害忠良,二人狼狈为奸,将江南百姓推向水深火热,他们的存在不仅是剧情冲突的催化剂,更是对武则天时期政治腐败的尖锐批判,其最终被惩处的结局,体现了“邪不压正”的传统价值观。

艺术特色:京剧程式与唐代风韵的融合

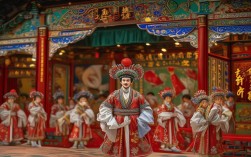

《谢瑶环》作为传统京剧,在艺术表现上充分展现了京剧“唱念做打”的程式化魅力,同时巧妙融入唐代历史文化元素,形成独特的审美风格。

唱腔设计:全剧以西皮、二黄为主要声腔,根据人物情绪灵活变换板式,谢瑶环的唱腔以“梅派”风格为基础,嗓音圆润明亮,婉转中透着刚劲,如《谢瑶环·悲愤》中的二黄慢板“谢瑶环在狱中心如刀绞”,通过拖腔与顿挫,将人物含冤受屈的悲愤与绝望层层递进;武则天的唱腔则多用“程派”的幽咽深沉,体现其帝王威严与内心的挣扎,如《武则天·悔悟》中的西皮流水“悔不该偏听信谗言奏本”,节奏紧凑,悔意与决断交织。

念白与表演:念白上,谢瑶环多用京白,贴近生活,表现其亲民与直率;面对奸佞时则用韵白,字正腔圆,斥责有力,表演程式中,“趟马”表现谢瑶环微服私访的路途奔波,“甩发”展现其蒙冤时的悲愤,“跪步”刻画其临刑前的不屈,水袖功的运用尤为精彩——开仓放粮时水袖轻扬,显仁爱之心;面对酷刑时水袖紧攥,露刚烈之志,这些程式化动作与唐代女子的服饰、仪态相结合,既有京剧的写意美,又透出盛唐的雍容气度。

舞台呈现:传统《谢瑶环》的舞台布景简洁,以一桌二椅为核心,通过演员的表演营造场景(如“巡按”“公堂”“狱中”);服饰上,谢瑶环的女扮男装装束(武生打扮与宫女服饰结合),既符合剧情需要,也体现了唐代女性参与社会活动的特殊风貌;武周宫廷的华美、江南水乡的秀美、民间疾苦的凄美,通过演员的唱念做打与观众的想象共同呈现,彰显了京剧“虚实相生”的艺术特质。

历史背景与当代价值

《谢瑶环》虽以武则天时期为背景,实则借古讽今,其创作与流传离不开对唐代历史文化的反思,武则天时期,虽有“贞观遗风”的延续,但酷吏政治、外戚专权也导致社会动荡,江南民变正是这一矛盾的集中体现,剧中谢瑶环“劝农”“开仓”的情节,与唐代“轻徭薄赋”的治国理念呼应,体现了对民生的关注;而她最终的悲剧,则揭示了封建专制下“清官难断家务事”的权力困境——即便英明如武则天,也无法完全摆脱皇权体系的桎梏。

作为传统京剧,《谢瑶环》的当代价值不仅在于其艺术魅力,更在于其深刻的人文关怀,它歌颂了为民请命的担当精神,批判了权力腐败的危害,传递了“邪不压正”的正义信念,该剧仍活跃在京剧舞台,通过现代舞台技术的创新(如灯光、多媒体)与青年演员的演绎,让更多观众感受到京剧艺术的魅力,也引发对历史、权力与民生的思考。

相关问答FAQs

Q1:《谢瑶环》中的谢瑶环是否有历史原型?

A1:谢瑶环是艺术虚构人物,并非真实历史人物,但她的形象创作融合了唐代武则天时期为民请命的历史元素,如酷吏政治下的官员遭遇、江南民变的社会背景等,编剧田汉在20世纪50年代改编该剧时,以唐代历史为蓝本,通过艺术加工塑造了这位理想化的“清官”形象,旨在借古讽今,批判现实社会中的腐败现象。

Q2:《谢瑶环》为何能在现代京剧舞台上久演不衰?

A2:其久演不衰的原因主要有三:一是深刻的思想内涵,通过谢瑶环的悲剧揭示了封建专制的局限,传递了为民请命的正义精神,契合不同时代观众的价值观;二是精湛的艺术表现,京剧唱腔、念白、表演程式的完美融合,使人物形象鲜活,故事张力十足;三是与时俱进的创新,现代演出在保留传统程式的基础上,融入舞台技术革新与年轻演员的诠释,既守正又创新,让经典剧目焕发新的生命力。