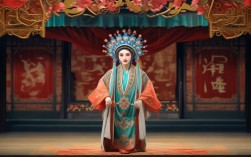

京剧《战太平》是传统武戏中的经典之作,取材于明代开国故事,讲述了朱元璋麾下大将花云镇守太平城,面对陈友谅大军围攻,浴血奋战、最终壮烈殉国的忠义事迹,作为京剧舞台上的代表性武生戏,花云的形象凝聚了传统武生行当的精髓,其剧照不仅定格了戏剧的高光时刻,更以程式化的艺术语言,传递出中国传统文化中对忠勇气节的极致追求。

剧情与人物:忠义精神的舞台具象

《战太平》的故事背景设定在元末群雄割据时期,朱元璋与陈友谅争夺天下,花云受命镇守军事要地太平城,陈友谅率大军兵临城下,花云率军民死守,终因寡不敌众,城破被俘,面对陈友谅的劝降,花云宁死不屈,痛斥叛贼,最终挣脱束缚,力战而亡,以生命践行了“忠君报国”的誓言。

花云这一角色是京剧武生行当的重要代表,属于“长靠武生”,即通过扎靠(身着铠甲)、戴盔、插靠旗等装扮,展现武将的威猛与英武,他的形象并非单纯的“武夫”,而是集忠、勇、烈、义于一身的悲剧英雄,京剧大师周信芳先生(麒麟童)饰演的“花云”尤为经典,其表演融合了唱、念、做、打,通过“唱腔的苍劲”“念白的铿锵”“身段的稳健”“武打的勇猛”,立体塑造了一个有血有肉的忠臣形象。

花云剧照:程式化艺术的瞬间凝固

京剧剧照不同于写实戏剧的静态记录,它是戏曲“程式化美学”的浓缩,花云的剧照以“瞬间”承载“全程”,通过扮相、身段、表情、构图等元素,将戏剧冲突与人物精神定格为永恒的艺术符号。

扮相:身份与气节的外化

花云的扮相是“长靠武生”的典型范式:头戴金色“夫子盔”,盔上插翎子(雉鸡翎),象征武将的勇武与身份;身着红色“靠甲”,靠旗为四面黄色火焰旗,寓意“忠义如火”;胸前护心镜、肩吞、靠领等细节繁复精致,既符合古代武将的铠甲特征,又通过色彩的强烈对比(红靠、金盔、黄旗)强化视觉冲击力,红色在京剧中有“忠勇”的象征意义,金色代表尊贵,黄色则为皇家色调,三者的组合暗合了花云“为君尽忠”的身份定位。

剧照中,花云的靠甲常呈“半脱”或“倾斜”状,多见于城破后的场景——例如被俘时靠甲歪斜、头盔微倾,却仍挺直腰板,靠旗不倒,这种“形残而神不散”的扮相设计,正是京剧“以形写神”的体现:铠甲的破损暗示战局的惨烈,而靠旗的挺立则凸显人物不屈的精神内核。

身段:程式化动作的戏剧张力

京剧的身段讲究“有程式而无定式”,即遵循固定的动作规范(如“起霸”“走边”“亮相”),却根据剧情灵活调整,花云剧照中的身段,往往是武戏高潮的“定格瞬间”,最具代表性的莫过于“城楼观敌”与“力战被俘”两组场景。

“城楼观敌”时,花云常立于舞台中央,左手扶城楼栏杆,右手按剑,眼神凝视远方,靠旗随身体微微晃动,形成“静中有动”的张力,这一动作源于京剧“站如松”的审美要求,通过静态的身姿传递人物内心的警觉与坚定,而“力战被俘”的剧照中,花云可能呈“弓步”姿势,双手被绳索捆绑却奋力挣扎,脖颈青筋暴起,眼神怒视敌人,靠旗因激烈的动作而倾斜却未倒下——这里的“弓步”“挣扎”“怒视”均来自武戏程式,但通过摄影师的捕捉,将程式化动作转化为充满戏剧冲突的视觉画面。

表情:眼神中的“精气神”

京剧有“一身之戏在于脸,一脸之戏在于眼”的说法,花云剧照的表情尤其注重眼神的传递,无论是战前“提调人马”的锐利,城破“悲愤交加”的沉痛,还是被俘“怒斥叛贼”的刚烈,眼神都是情绪的核心载体。

在“花云别妻”的剧照中,花云与妻子告别,眼神中既有对家人的不舍,更有对家国的责任——这种复杂的情感通过“眼波流转”与“眉间微蹙”的细节传递,无需台词,观众便能感受到人物内心的矛盾与抉择,而在“壮烈殉国”前的瞬间,剧照中花云的眼神往往从“愤怒”转为“释然”,嘴角可能带一丝苦笑,既是对死亡的坦然,也是对忠义的坚守,这种“于无声处听惊雷”的表情处理,正是京剧“以简驭繁”的美学典范。

舞台调度:构图中的叙事层次

京剧剧照的构图不仅是对人物的特写,更通过舞台元素的布局暗示剧情背景,花云剧照的背景常出现“城楼”“战旗”“帅字旗”等元素,通过近景(人物)、中景(道具)、远景(背景)的层次,构建出“战场”或“城内”的空间感。

以“花云大战陈友谅”的剧照为例,画面中心是花云与敌将的“对峙”,背景是倾斜的战旗与弥漫的烟雾(通过舞台灯光模拟),前景则是散落的兵器与破损的铠甲——这种“前景写实、背景写意”的构图,既突出了人物的冲突,又通过环境渲染了战场的惨烈,形成“以人带景、以景衬人”的叙事效果。

不同剧情阶段的花云剧照特点

为更直观展现花云形象的动态变化,以下通过表格对比其在不同剧情阶段的剧照特征:

| 剧情阶段 | 扮相特征 | 典型身段动作 | 表情神韵 | 舞台元素与构图意义 |

|---|---|---|---|---|

| 战前准备 | 金盔红靠靠旗挺直,铠甲完整 | “起霸”动作(展示武将威仪) | 眼神锐利,眉宇间充满自信 | 帅字旗、令箭,背景为整齐的军阵 |

| 城楼观敌 | 盔甲整齐,手按佩剑 | 扶栏远眺,靠旗微动 | 凝重警觉,眉头微蹙 | 城楼布景,远处“陈”字旗暗示敌军 |

| 城破拒降 | 靠甲歪斜,头盔微倾 | 被绳索捆绑却奋力挣扎 | 怒目圆睁,嘴角紧抿 | 散落的兵器,背景为火焰与烟雾 |

| 壮烈殉国 | 靠旗半倒,铠甲破损 | 挣脱束缚,弓步向前 | 眼神释然,面带悲壮 | 倾斜的帅字旗,暗色调背景渲染悲情 |

剧照的艺术价值与文化内涵

花云剧照不仅是《战太平》一剧的视觉符号,更是中国传统文化的“活化石”,它通过京剧程式化的艺术语言,将“忠义”这一抽象的道德观念转化为可感可知的形象——靠旗的挺立是气节的象征,眼神的坚定是信念的体现,身段的挣扎是抗争的写照,这种“以形传神”的美学追求,超越了单纯的戏剧记录,成为中华民族精神气质的视觉载体。

在当代,花云剧照仍被广泛用于京剧宣传、文化教育等领域,其经典形象不仅让观众感受到传统武戏的魅力,更传递了“忠勇报国”“宁死不屈”的价值追求,正如京剧艺术本身,剧照虽为静态,却蕴含着动态的生命力,在方寸之间,演绎着千古忠魂的不朽传奇。

相关问答FAQs

Q1:京剧《战太平》中花云的扮相为何以红色为主?红色在京剧中有何特殊含义?

A1:花云的红色靠甲主要源于京剧“色彩象征”的美学原则,红色在京剧中有“忠勇”“正义”的象征意义,常用于正面角色(如关羽的红脸、赵云的红靠),花云作为“忠臣”代表,红色靠甲不仅凸显其身份,更暗示其“如火般炽热的忠义精神”,红色在舞台上具有强烈的视觉冲击力,能迅速抓住观众注意力,强化人物的核心特质。

Q2:花云剧照中常见的“靠旗”有何作用?为何有些剧照中靠旗倾斜却不倒?

A2:靠旗是武将(尤其是长靠武生)的重要标识,通常为三角形、镶边的锦旗,插于背后靠甲上,象征武将的威严与身份,其作用有三:一是装饰性,丰富舞台视觉效果;二是身份标识,区分将领级别(如主帅靠旗较大,副将较小);三是动态美感,通过武打动作中的晃动,增强身段的韵律感,剧照中靠旗倾斜却不倒,是京剧“形神兼备”的体现——靠旗的“倾斜”暗示战局的惨烈与人物的疲惫,而“不倒”则象征其精神的坚韧与气节的不屈,通过“形残”与“神全”的对比,强化人物的悲剧英雄色彩。