京剧,作为中国传统戏曲艺术的集大成者,被尊称为“中国戏宝”,其深厚的历史底蕴、独特的艺术体系、丰富的文化内涵与广泛的国际影响,共同构筑了这颗璀璨的东方明珠,若以“四”为纲,探寻其“戏宝”之精髓,可从历史脉络的积淀、艺术体系的升华、文化基因的传承、国际传播的拓展四个维度,深入解读这一国粹的魅力所在。

历史脉络的积淀:从徽班进京到国粹定型

京剧的形成,是一部融合与创新的史诗,其源头可追溯至18世纪末的“徽班进京”——1790年,为乾隆帝八十大寿,来自安徽的四大徽班(三庆班、四喜班、和春班、春台班)相继进京献艺,徽剧以二黄腔为主,兼具高亢与婉转,在京师迅速引发关注,此后,徽班为适应京城观众需求,广泛吸收汉调(西皮腔)、昆曲、梆子腔等剧种的声腔与表演元素,又融入北京方言与地方习俗,逐渐形成“皮黄合流”的新剧种。

19世纪中叶,京剧进入成熟期:程长庚(“老生三鼎甲”之首)以徽剧为基础,融合汉调与昆曲技艺,确立老生行当的主导地位;余三胜、张二奎等名角各具风格,形成“老生新三鼎甲”;旦角、净角、丑角等行当逐渐细化,表演程式日趋规范,至20世纪初,梅兰芳、程砚秋、尚小云、荀慧生“四大名旦”的崛起,标志着京剧艺术达到巅峰,旦角地位与老生并驾齐驱,剧目、唱腔、服饰等全面革新,最终奠定“国剧”地位,从徽班进京的兼容并蓄,到名角辈出的百花齐放,京剧的百年积淀,恰是中华文化“和而不同”的生动体现。

艺术体系的升华:程式之美与写意之魂

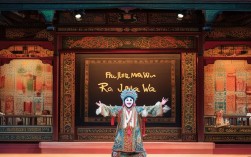

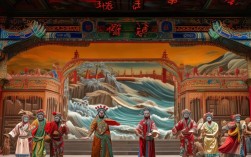

京剧的艺术体系,堪称中国传统美学的集大成者,其核心在于“程式化”与“写意性”的完美融合,无论是唱、念、做、打,还是扮相、服饰、脸谱,皆在“虚实相生”中构建出独特的舞台世界。

唱腔与念白是京剧的“声腔灵魂”,以西皮、二黄为主要腔调,辅以反西皮、反二黄等变体,通过“原板”“慢板”“快板”“散板”等板式变化,表达喜怒哀乐,如西皮明快活泼,多表现激昂或喜悦的情绪(《铡美案》中包拯的“驸马爷近前看端详”);二黄苍劲深沉,多抒发悲愤或肃穆之情(《捉放曹》中陈宫的“听他言吓得我心惊胆怕》),念白则分“韵白”(韵律化、音乐化的舞台语言)与“京白”(北京方言为基础的生活化语言),前者如诸葛亮羽扇纶巾时的沉稳念白,后者如《拾玉镯》中孙玉姣的活泼俏语,形成“声情并茂”的表达。

表演与身段是京剧的“动态美学”,京剧表演将生活动作提炼为“程式化”的舞蹈语汇:如“兰花手”表现女性的柔美,“云手”展现身形的流动,“起霸”凸显武将的威武,“走边”刻画夜行的机警,水袖功更是点睛之笔,通过甩、抖、翻、扬等动作,可表现拭泪、拂袖、愤怒等多种情绪,武戏中的“把子功”(如“打出手”“翻跟头”)则融合武术与杂技,刚劲有力,极具视觉冲击力。

脸谱与服饰是京剧的“视觉符号”,脸谱以夸张的色彩与图案塑造人物性格:红色象征忠义(关羽),黑色象征正直(包拯),白色象征奸诈(曹操),蓝色象征勇猛(窦尔墩),绿色象征草莽(程咬金);图案则细化人物特征,如包拯额头月牙象征“日断阳、夜断阴”,服饰则通过“蟒袍”(帝王将相)、“靠甲”(武将)、“褶子”(文人百姓)、“帔”(贵妇)等不同形制,搭配“宁穿破,不穿错”的规制,直观体现人物身份与地位。

以下为京剧主要行当分类及特点简表:

| 行当 | 细分 | 表演特点 | 代表角色 |

|------|------|----------|----------|

| 生 | 老生(戴髯口) | 唱功为主,沉稳端庄 | 诸葛亮(《空城计》)、程婴(《赵氏孤儿》) |

| | 小生(文武兼备) | 念白清亮,动作儒雅 | 柳梦梅(《牡丹亭》)、周瑜(《群英会》) |

| | 武生(长靠/短打) | 翻打跌扑,气势刚健 | 赵云(《长坂坡》)、林冲(《夜奔》) |

| 旦 | 青衣(正旦) | 唱功为主,端庄肃穆 | 李艳妃(《二进宫》)、王宝钏(《武家坡》) |

| | 花旦 | 念白做功,活泼俏丽 | 孙玉姣(《拾玉镯》)、春香(《牡丹亭》) |

| | 刀马旦 | 武艺高强,英姿飒爽 | 穆桂英(《穆桂英挂帅》)、梁红玉(《抗金兵》) |

| 净 | 架子花脸 | 念白做功,性格鲜明 | 鲁智深(《野猪林》)、曹操(《捉放曹》) |

| | 铜锤花脸 | 唱功为主,气势恢宏 | 包拯(《铡美案》)、尉迟恭(《御果园》) |

| 丑 | 文丑 | 诙谐幽默,念白方言 | 蒋干(《群英会》) |

| | 武丑 | 灵活翻打,武艺高强 | 刘利华(《三岔口》) |

文化基因的传承:忠孝节义与民间智慧

京剧不仅是艺术形式,更是中国传统文化的“活化石”,其剧目题材多取材于历史演义、民间传说、伦理故事,传递着“忠孝节义”的核心价值观与民间的生活智慧。

题材与价值观方面,京剧剧目以“历史正剧”和“伦理故事”为主,如《三国演义》系列(诸葛亮“鞠躬尽瘁”、关羽“忠义千秋”)、《杨家将》(佘太君“精忠报国”)、《赵氏孤儿》(程婴“舍子救孤”),皆彰显儒家文化中的“忠君爱国”“仁义礼智”,即便是才子佳人戏(《西厢记》《牡丹亭》),也强调“情”与“礼”的平衡,如崔莺莺对张生的“情”需符合“父母之命、媒妁之言”的伦理框架,体现了传统社会的道德准则。

人物塑造方面,京剧通过“脸谱化”与“典型化”的提炼,塑造了一批深入人心的文化符号,如“红脸关公”成为忠义的代名词,“白脸曹操”象征奸诈与多疑,“黑脸包公”代表公正与威严,这些形象虽经过艺术夸张,却精准捕捉了人物的性格特质与文化象征意义,成为民间集体记忆的一部分。

社会功能方面,京剧曾是民间重要的“教化工具”与“娱乐方式”,在传统社会,戏台是“公共空间”,剧目通过善恶有报的故事(如《窦娥冤》中“六月飞雪”伸冤),向观众传递“善有善报,恶有恶报”的朴素观念;京剧的唱腔、念白、表演也融入了方言、谚语、民俗,如《打金枝》中“君臣父子”的伦理观念,《拾玉镯》中市井生活的细节,让观众在娱乐中感知文化、认同价值。

国际传播的拓展:东方美学的世界共鸣

京剧作为中国文化的重要符号,自20世纪初便开启国际传播之旅,成为世界认识中国的重要窗口。

早期海外传播以梅兰芳为里程碑,1930年,梅兰芳访美演出,在纽约、芝加哥等地引起轰动,其《贵妃醉酒》《天女散花》等剧目,以“写意性”的表演与“程式化”的审美征服西方观众,戏剧家布莱希特提出“间离效果”理论,便受到京剧表演的启发;1935年,梅兰芳访苏演出,与斯坦尼斯拉夫斯基、爱森斯坦等戏剧大师交流,进一步推动京剧走向世界,此后,程砚秋、周信芳等名角也多次赴海外演出,京剧被西方誉为“东方歌剧”。

现代国际传播则呈现多元化趋势,海外京剧社团与院校不断涌现,如美国纽约京剧研究会、英国伦敦京昆社,成为京剧传播的重要力量;数字化传播拓宽了京剧的受众范围,京剧纪录片(如《京剧》)在Netflix等平台上线,京剧脸谱、身段元素融入国际时尚与设计(如迪奥秀场中的京剧服饰),年轻一代通过短视频平台学习京剧唱腔,形成“Z世代”的文化共鸣。

京剧在国际文化交流中扮演“文化使者”角色:2019年,京剧《贵妃醉酒》亮相林肯中心,吸引数千名观众;2023年,京剧《霸王别姬》在巴黎歌剧院演出,将楚汉争霸的故事与西方歌剧艺术融合,展现“各美其美,美美与共”的文化对话,京剧的海外传播,不仅是艺术的输出,更是中华文明“和而不同”理念的生动实践。

相关问答FAQs

Q1:京剧与昆曲、越剧等其他戏曲剧种的主要区别是什么?

A:京剧与昆曲、越剧虽同属中国戏曲,但在声腔、表演、题材等方面有显著差异,昆曲被誉为“百戏之祖”,以“水磨腔”唱腔为主,节奏舒缓,表演细腻,多才子佳人戏(如《牡丹亭》);越剧发源于浙江,唱腔柔美婉转,以女子小生、旦角为主,题材多为民间爱情故事(如《梁山伯与祝英台》),京剧则以“皮黄腔”(西皮、二黄)为核心,声腔刚柔并济,表演程式化程度高,行当齐全(生旦净丑),题材涵盖历史演义、民间传说等,更具“大戏”特征,京剧的“虚拟性”与“写意性”比昆曲更夸张,比越剧更强调戏剧冲突与人物性格的塑造。

Q2:现代社会如何吸引年轻人关注京剧?

A:吸引年轻人关注京剧,需在“守正创新”中寻找平衡,挖掘传统剧目中的青春元素,如《穆桂英挂帅》中“巾帼不让须眉”的女性力量,《白蛇传》中反抗封建礼教的自由爱情,通过年轻化的叙事视角(如沉浸式京剧、京剧改编的青春版剧目)贴近当代观众;推动京剧与流行文化融合,如京剧唱腔融入流行音乐(如歌手龚琳娜的《忐忑》融合京剧念白)、京剧脸谱元素进入潮玩设计、短视频平台开设京剧教学挑战(如“京剧变装”),降低年轻人的接触门槛,高校京剧社团、京剧进校园等活动,能让年轻人近距离感受京剧魅力,培养“国粹”的年轻受众。