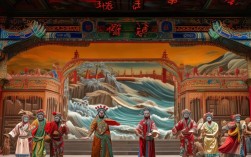

豫剧作为中原文化的瑰宝,其“全场戏”艺术形式更是集中体现了戏曲“以歌舞演故事”的综合美学,不同于折子戏的片段式聚焦,全场戏通过完整的剧情架构、连贯的表演叙事和丰富的艺术手段,将人物命运、时代精神与文化内涵熔铸一炉,堪称“做文章”的典范——这里的“文章”,既指剧本创作的文学匠心,也指表演艺术的章法布局,更指其承载的文化深意。

从剧本创作的“文心”看,豫剧全场戏讲究“起承转合”的叙事智慧,经典剧目如《花木兰》《穆桂英挂帅》《朝阳沟》等,均以“冲突-发展-高潮-结局”为脉络,在有限篇幅内构建起跌宕起伏的故事,以《花木兰》为例,“替父从军”是“起”,从军路上的“遇贺元帅”“战沙场”是“承”,“与刘大哥并肩作战”是“转”,“卸甲归田”是“合”,既保留了“唧唧复唧唧”的文学原典,又通过戏曲化的情节设计,将“忠孝两全”的主题层层递进,而《朝阳沟》则以“知识青年下乡”为时代背景,通过“银环下山”“拴宝劝母”“丰收欢歌”等场次,将城乡观念碰撞、个人成长与时代变迁交织,形成“生活化”与“戏剧化”兼具的叙事张力,这种“文心”不仅体现在故事编排上,更在于人物塑造的立体性——花木兰的刚柔并济、穆桂英的英姿飒爽、银环的纯真与迷茫,均通过全场戏的完整铺陈,让观众看到人物性格的复杂性与成长弧光。

表演艺术的“做功”,是全场戏“做文章”的核心手段,豫剧讲究“唱念做打”四位一体,全场戏因篇幅充裕,更能将各种表演程式融入叙事,形成“戏中有技、技中有戏”的境界,以《穆桂英挂帅》为例,“挂帅”一场中,穆桂英从“佘太君请帅”的犹豫,到“宗保挂印”的激将,再到“穆桂英校场点兵”的豪迈,通过“趟马”“亮相”“甩袖”等程式化动作,将人物内心的“家国大义”与“个人荣辱”外化为可见的舞台形象,而《朝阳沟》中的“劳动戏”则打破传统戏曲的“虚拟化”表演,通过“锄地”“播种”“收割”等写实动作,配合方言念白与生活化表情,让现代戏的表演既有戏曲韵味,又充满生活气息,豫剧演员的“做功”还体现在“眼神”“手势”的细节处理——如花木兰“对镜贴花黄”时的百感交集,银环“见公婆”时的羞怯与忐忑,均通过细腻的表演,让人物情感直抵人心。

音乐唱腔的“声韵”,为全场戏的“文章”注入灵魂,豫剧以梆子为骨,以唱腔为魂,其四大板式【二八】【流水】【慢板】【飞板】在不同场次中灵活转换,形成“声情并茂”的艺术效果,以《花木兰》的“刘大哥讲话理太偏”为例,【二八板】的明快节奏与花木兰反驳男尊女卑的激昂情绪相契合,而“机房”一场的【慢板】则通过婉转的旋律,展现她对亲人的思念,音乐不仅是情绪的载体,更是叙事的推动力——如《穆桂英挂帅》中“我不挂帅谁挂帅”的【流水板】,以高亢的唱腔展现穆桂英的决绝,成为全剧的情感高潮;而《朝阳沟》中“咱们说说知心话”的【二八板】,则以亲切的旋律传递出农村生活的温暖,这种“声韵”与剧情、表演的深度融合,让全场戏的“文章”既有“文气”,又有“生气”。

文化内涵的“根脉”,是全场戏“做文章”的深层价值,豫剧起源于中原民间,其全场戏往往承载着中原文化的集体记忆与精神内核。《花木兰》传递的“巾帼不让须眉”的家国情怀,《穆桂英挂帅》彰显的“忠君报国”的民族大义,《朝阳沟》歌颂的“劳动创造价值”的时代精神,均与中原文化“重忠义、尚勤勉、守家园”的价值观念一脉相承,全场戏也是社会变迁的镜像——从传统才子佳人到现代英雄人物,从历史演义到现实题材,豫剧全场戏始终与时代同频共振,既守住了“根”,又扎下了“魂”。

以下为经典豫剧全场戏的艺术特色对比:

| 剧目 | 核心冲突 | 经典场次 | 艺术手法特色 |

|---|---|---|---|

| 《花木兰》 | 忠孝两全、男女平等 | 替父从军、机房思亲、凯旋归家 | 文学与戏曲融合,程式化与生活化结合 |

| 《穆桂英挂帅》 | 个人荣辱与家国大义 | 佘太君请帅、穆桂英挂帅、校场点兵 | 武戏文唱,唱腔与动作的情感张力 |

| 《朝阳沟》 | 城乡观念与个人成长 | 银环下山、拴宝劝母、丰收欢歌 | 现代戏戏曲化,方言与生活化表演 |

FAQs

问题1:豫剧全场戏与折子戏在艺术表现上有哪些核心区别?

解答:核心区别在于“完整性”与“片段性”,全场戏有完整的故事架构、人物成长线和主题表达,通过“起承转合”的叙事,让观众看到人物命运的全貌和情感的深度积累,如《花木兰》从替父从军到凯旋归家的完整历程;折子戏则截取全剧中最具代表性的片段,聚焦单一情节或情感爆发点,如《花木兰》中的“刘大哥讲话理太偏”,虽篇幅短小,但表演更集中、技巧更突出,全场戏更注重“综合美”,唱念做打需服务于整体叙事;折子戏则常以某一绝技(如唱腔、身段)为核心,凸显演员的个人魅力。

问题2:欣赏豫剧全场戏时,应重点关注哪些艺术细节?

解答:首先关注“剧本结构”,看剧情如何“起承转合”,人物性格如何通过事件展现;其次留意“表演程式”,如“趟马”“水袖”“亮相”等动作如何与剧情结合,演员的“眼神”“手势”如何传递情感;再次品味“音乐唱腔”,注意不同板式(如二八、流水)如何匹配剧情节奏,唱腔的“刚柔”“快慢”如何表现人物心境;最后体会“文化内涵”,思考剧目所传递的价值观念(如家国情怀、劳动精神)与中原文化的关联,感受其时代意义。