转世情缘作为中国戏曲电影中极具魅力的母题,以“生死轮回、情定三生”的叙事内核,承载着中国人对情感的极致想象与对生命永恒的哲学思考,这类作品往往将传统戏曲的程式美学与电影语言的时空张力结合,在生与死的轮回中,演绎出超越世俗的悲欢离合,成为连接古典精神与现代观众的情感纽带。

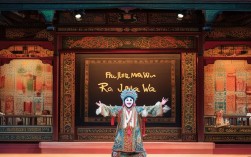

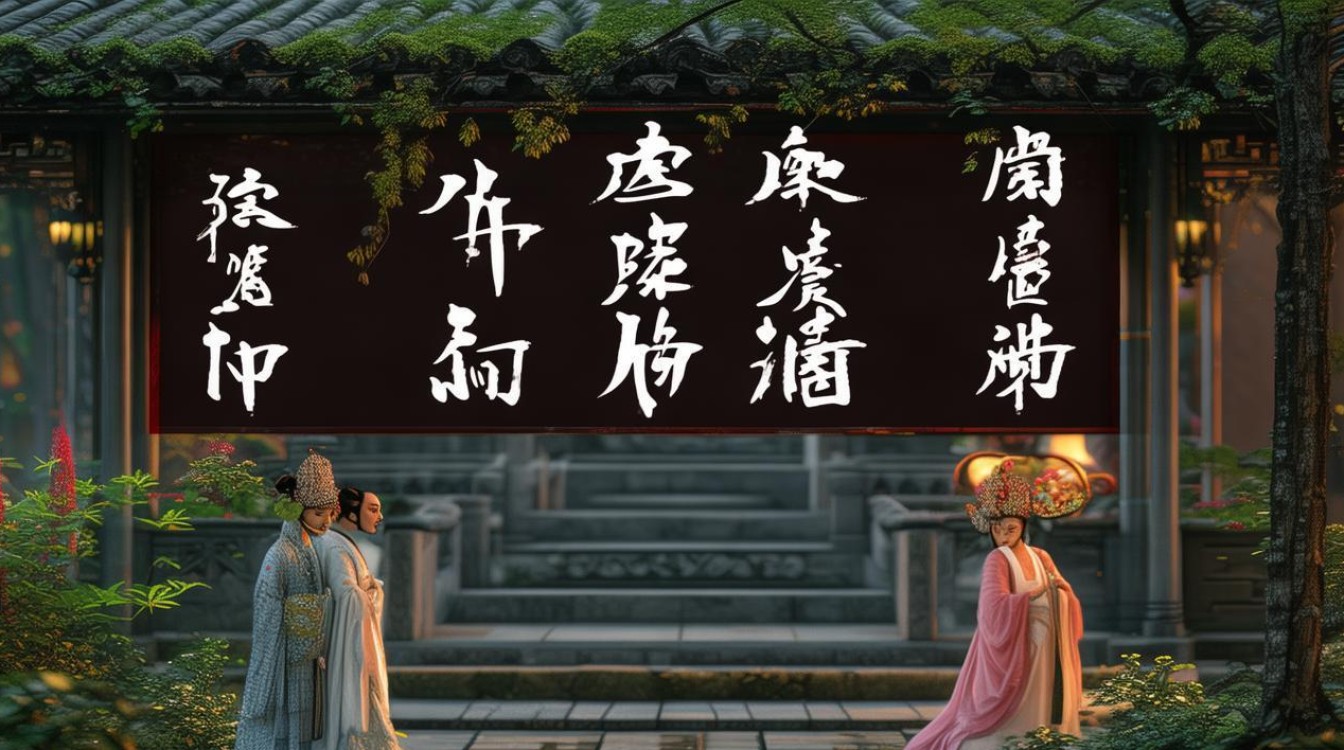

在叙事结构上,转世情缘戏曲电影多遵循“前世羁绊—今生重逢—磨难考验—情超越生死”的经典模式,以经典昆曲电影《牡丹亭》为例,其前世是杜丽娘与柳梦梅的梦中相会,“惊梦”一折用水袖翻飞、眼神流转表现初见的心动,而“寻梦”则以婉转唱腔与空灵舞台布景展现失落的怅惘;今生则是杜丽娘还魂与柳梦梅相认,通过“死生”的跨越,将“情至深处可通生死”的主题推向极致,同样,越剧电影《梁祝》虽以“化蝶”收尾,但蝴蝶作为灵魂转世的象征,实则是“前世”(人世相爱)与“今生”(灵魂相伴)的延续,用轻盈的蝶影舞段化解悲剧的沉重,赋予爱情以永恒的生命力。

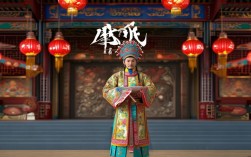

这类电影的艺术魅力,在于戏曲“写意”与电影“写实”的精妙融合,戏曲程式为转世情节提供了独特的表达方式:如《白蛇传》京剧电影中,白素贞被压雷峰塔时,通过“甩发”“跪步”等身段表现挣扎,而塔倒转世时,则以灯光渐变与纱幋飘动营造轮回氛围;电影语言则进一步拓展了时空维度,如《牡丹亭》电影版用闪回镜头穿插杜丽娘的梦境与现实,用特写捕捉杜丽娘还魂时的眼神变化,让观众直观感受到“情”的穿透力,唱腔与配乐也成为转世叙事的重要载体,《梁祝》中的“化蝶”唱段,以越剧的清丽婉转结合弦乐的悠扬,将人世的爱恋升华为天地的共鸣。

从文化内涵看,转世情缘戏曲电影不仅是对传统爱情故事的再现,更是对人性与生命的深刻探讨,它打破了“生死有命”的宿命论,以“情”为纽带,赋予个体对抗命运的力量——杜丽娘为情而死、为情而生,白素贞为爱触犯天条,祝英台以死殉情,这些角色在轮回中展现的,是对封建礼教的反抗,对自由爱情的坚守,以及对生命价值的超越,这种“情可以通生死”的哲学观,既契合中国人“生生不息”的生命意识,也满足了现代观众对“永恒爱情”的情感投射。

| 剧名 | 前世今生设定 | 核心冲突 | 电影化处理手法 |

|---|---|---|---|

| 《牡丹亭》 | 梦中相会(前世)→还魂相认(今生) | 礼教束缚与真情解放 | 水墨梦境、身段叙事、特写眼神 |

| 《梁祝》 | 人世相爱(前世)→化蝶双飞(今生) | 家族压迫与自由恋爱 | 蝶影特效、越唱腔抒情、慢镜头 |

| 《白蛇传》 | 人妖相恋(前世)→雷峰塔倒转世(今生) | 天规戒律与真情不渝 | 灯光渐变、纱幋飘动、武打程式 |

转世情缘戏曲电影之所以经久不衰,正在于它以“轮回”为镜,照见了人类共通的情感渴望——对永恒的向往,对自由的追求,以及对“情”这一生命本真的坚守,当戏曲的“魂”与电影的“形”相遇,古老的故事便在光影中焕发新生,让跨越千年的情缘,依然能在当代观众心中激起回响。

FAQs

Q:为什么“转世情缘”在戏曲电影中反复出现,却总能吸引不同时代的观众?

A:“转世情缘”的核心是“情”的永恒性,它将短暂的人世爱恋升华为超越生死的轮回,这种设定满足了人类对“真爱不朽”的集体想象,戏曲程式(如唱腔、身段)为情感表达提供了独特的审美范式,而电影语言(如闪回、特效)则强化了时空转换的冲击力,让古老故事既能传递传统韵味,又能以现代视听语言引发共鸣,因此在不同时代都能打动观众。

Q:戏曲电影中的“转世”情节,如何平衡传统戏曲的程式化与电影叙事的真实感?

A:保留戏曲的核心程式作为情感载体,如《牡丹亭》中“游园惊梦”的水袖舞段、《梁祝》中“十八相送”的对唱,这些程式化表演本身就是“情”的符号;通过电影技术增强代入感,如用实景拍摄还原江南园林的婉约,用特效表现“还魂”“化蝶”的超现实场景,再以镜头剪辑(如前世今生的交叉蒙太奇)串联叙事,让程式的“虚”与电影的“实”相互补充,既尊重传统,又贴近现代审美。