在河南这片孕育了中华文明的中原大地上,戏曲文化如同黄河之水般奔流不息,其中豫剧与曲剧犹如两颗璀璨的明珠,共同构成了河南地方戏曲的双璧,承载着千年的历史记忆与百姓的生活智慧。

豫剧,作为河南第一大剧种,俗称“河南梆子”“河南高调”,其起源可追溯至明末清年间的河南民间说唱与歌舞,在吸收秦腔、蒲州梆子等剧种养分后逐渐成熟,它以“明快、粗犷、豪放”的艺术风格著称,音乐体制属板式变化体,主要分为“豫东调”与“豫西调”两大流派:豫东调以开封为中心,唱腔高亢激越,花旦多用“炸音”,小生则清亮挺拔;豫西调以洛阳为中心,唱腔深沉浑厚,老生苍劲悲凉,青衣缠绵婉转,经典剧目如《花木兰》中“刘大哥讲话理太偏”的豪迈,《穆桂英挂帅》里“辕门外三声炮如同雷震”的激昂,早已家喻户晓,一代宗师常香玉创立的“常派”艺术,更是将豫剧的唱腔与表演推向巅峰,她带领“香玉剧社”为抗美援朝捐赠飞机的义举,更让豫剧有了超越艺术的温度。

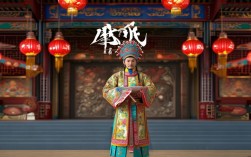

相较于豫剧的千年积淀,曲剧则显得年轻而灵动,它诞生于20世纪20年代的河南洛阳,由民间曲艺“鼓子曲”(又称“洛阳曲子”)演变而来,最初是地摊说唱,后吸收梆子、京剧的表演程式,逐渐发展为戏曲形式,曲剧的音乐体制为曲牌联缀体,常用曲牌有【阳调】【银纽丝】【满舟】等,唱腔贴近生活语言,婉转细腻,充满乡土气息,剧目多取材于民间故事,如《卷席筒》中仓娃的善良与机智,《陈三两爬堂》中陈三两的刚正不阿,人物鲜活,情节贴近百姓生活,表演上,曲剧更注重生活化细节,丑角表演尤其出彩,插科打诨中见真情,被誉为“河南的越剧”,深受普通百姓喜爱。

这两种剧种虽各具特色,却共同扎根中原沃土,成为河南文化的鲜活载体,以下为两者的核心对比:

| 剧种 | 起源时间 | 音乐体制 | 唱腔特点 | 代表剧目 | 艺术风格 |

|---|---|---|---|---|---|

| 豫剧 | 明末清初 | 板式变化体 | 豫东调高亢,豫西调浑厚 | 《花木兰》《穆桂英挂帅》《朝阳沟》 | 大气磅礴,激昂豪迈 |

| 曲剧 | 1920年代 | 曲牌联缀体 | 婉转细腻,生活化 | 《卷席筒》《陈三两爬堂》《风雪配》 | 生动活泼,贴近百姓 |

这两种剧种不仅是河南文化的活化石,更是中原人民精神世界的镜像,豫剧的激昂唱出了河南人的坚韧与豪迈,曲剧的婉转道尽了百姓的悲欢与温情,随着时代发展,豫剧与曲剧也在不断创新:《焦裕禄》《红旗渠》等现代戏让古老艺术与时代同频,短视频平台上的“戏曲段子”吸引着年轻观众,文旅融合中的“戏曲进景区”更是让戏曲走出剧场,融入生活,从田间地头的乡野小调到国家级非物质文化遗产,豫剧与曲剧的传承与发展,正书写着河南文化生生不息的新篇章。

FAQs

问:豫剧和曲剧哪个更古老?

答:豫剧更古老,起源于明末清初,有数百年历史;曲剧诞生于20世纪20年代,距今约百年历史,是较年轻的剧种。

问:豫剧的“五大名旦”分别是谁?

答:豫剧“五大名旦”指常香玉(常派)、陈素真(陈派)、崔兰田(崔派)、马金凤(马派)、阎立品(阎派),她们以独特的艺术风格奠定了豫剧旦行艺术的基础,是豫剧史上的里程碑式人物。