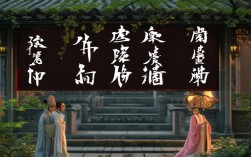

京剧《人面桃花》取材自唐代崔护《题都城南庄》传奇,是传统京剧中的经典爱情剧目,以诗情画意的笔触描绘了一段“人面桃花相映红”的浪漫邂逅与悲欢离合,全剧结构严谨,唱腔优美,表演细腻,集中展现了京剧艺术的抒情性与程式美。

剧情梗概

故事发生在唐代清明时节,书生崔护赴京赶考,途遇春光烂漫,便独自踏青寻芳,行至村野,见一柴扉小院,桃红柳绿,景色宜人,院中少女桃花(一作“绛桃”)正与老父浇花,崔护上前讨茶,桃花见其风雅,心生好感,以清茶相待,二人眉目传情,暗生情愫,临别时,崔护依依不舍,桃花倚门凝望,崔护许诺来年春日再访。

次年清明,崔护如约而至,却只见小院紧锁,桃花杳无踪迹,崔护怅然若失,于门扉上题诗:“去年今日此门中,人面桃花相映红,人面不知何处去,桃花依旧笑春风。”题诗后怏怏离去,原来,桃花自别崔护后,日夜思念,竟染成沉疴,卧床不起,老父寻崔护不得,见门上诗句,告知桃花,桃花读诗,悲喜交加,病情骤然加重,崔护闻讯急返,见桃花病容憔悴,痛悔不已,以真情相慰,桃花感其诚,病体渐愈,二人终在亲友见证下,缔结良缘,成就一段佳话。

主要人物表

| 角色 | 行当 | 性格特点 | 经典唱段/表演亮点 |

|---|---|---|---|

| 崔护 | 小生 | 风流倜傥,多情重诺 | “春光明媚艳阳天”(【西皮原板】) |

| 桃花 | 花旦 | 纯真娇俏,情意深重 | “崔郎一去无音信”(【南梆子】) |

| 老父 | 老旦 | 慈爱开明,护女心切 | “小女痴情为哪般”(【二黄散板】) |

| 老妪 | 彩旦 | 热心直爽,串联情节 | “莫非是崔郎转回还”(【西皮流水】) |

经典场次分析

“寻春遇艳”(第一场)

情节:崔护踏青至桃花院外,见桃花浇花,讨茶相谈。

唱腔:崔护以【西皮原板】唱“春光明媚艳阳天,桃李芬芳柳含烟”,展现春日生机;桃花以【南梆子】接“清茶奉上郎君用,细语轻声问客官”,羞涩中藏情意。

表演:崔护的“折扇轻摇”表现文人雅致,桃花的“水袖半掩”显少女娇羞,二人“对望”“转身”等身段细腻传神,将初遇时的情愫暗生具象化。

“重访题诗”(第三场)

情节:崔护再访不见桃花,于门上题诗后离去。

唱腔:崔护以【二黄导板】起“去年今日此门中”,转【回龙】“人面桃花相映红”,再接【原板】“人面不知何处去”,唱腔由高亢转低沉,失落之情溢于言表。

表演:崔护“抚门”“望匾”“提笔踌躇”等动作,配合“甩袖”“顿足”等身段,将物是人非的怅惘演绎得淋漓尽致。

“情圆相会”(第六场)

情节:崔护探病桃花,以真情相慰,二人终成眷属。

唱腔:桃花以【反二黄】唱“一见崔郎病好转,珠泪滚滚湿衣衫”,悲喜交加;崔护以【西皮流水】接“从前之事休挂念,你我今生永相伴”,唱腔明快,尽显喜悦。

表演:二人“携手对视”“同拜天地”等程式动作,配合“抖袖”“微笑”等表情,将“有情人终成眷属”的圆满推向高潮。

艺术特色

《人面桃花》以“情”为核心,将诗、乐、舞、美融为一体,唱腔上,西皮明快、二黄深沉,反二黄等板式的运用,精准表现人物从初遇的喜悦、失落的悲戚到重逢的欢欣的情感起伏;表演上,小生的儒雅、花旦的娇媚、老旦的慈爱各具特色,水袖、折扇等道具的运用程式化而富有感染力;舞美上,以“一桌二椅”为基础,通过灯光、布幔营造“桃林小院”的诗意空间,虚实结合,意境悠远。

相关问答FAQs

Q1:京剧《人面桃花》中的“桃花”角色为何常由花旦扮演?其表演有何特点?

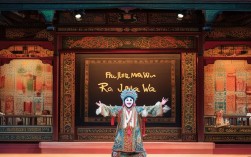

A1:“桃花”是纯真、娇俏的少女形象,花旦行当以“娇、俏、脆、水”为特色,擅长表现青春活泼、情感细腻的女性角色,表演上,桃花需运用“小嗓”演唱,台步轻盈(如“蹉步”“碎步”),身段灵活(如“绕腕”“翻腕”),通过“羞低头”“掩面笑”等神态和“水袖半掩”“手帕轻扬”等动作,展现少女的羞涩与情窦初开,与崔护的书生形象形成鲜明对比,强化戏剧的浪漫色彩。

Q2:崔护在“重访题诗”一场中的唱段为何以【二黄】为主?这种唱腔有何情感表达作用?

A2:【二黄】唱腔多表现深沉、悲凉或抒情的情绪,适合表达崔护重访不见桃花时的失落、怅惘与追忆,导板】“去年今日此门中”高亢开阔,奠定苍凉基调;【回龙】“人面桃花相映红”婉转悠扬,回忆初遇美好;【原板】“人面不知何处去”节奏渐缓,字字含悲,将崔护睹物思人的伤感层层递进,通过【二黄】的板式变化,既展现了人物内心的波澜起伏,也强化了“物是人非”的悲剧氛围,为后续“情圆”的转折做情感铺垫。