豫剧电影《香囊记》作为传统戏曲与现代电影技术融合的典范,将经典豫剧剧目《香囊记》搬上银幕,既保留了豫剧高亢激昂、质朴厚重的艺术特色,又通过电影化的叙事语言和视听呈现,让这一传统剧目焕发出新的生命力,影片以北宋年间为背景,围绕“香囊”这一核心道具,展开了一段关于爱情、忠义与伦理的动人故事,展现了豫剧在当代传承与创新的无限可能。

影片剧情跌宕起伏,情感真挚动人,主人公周文成与王玉蓉自幼订下婚约,却因家道中落而分离,王玉蓉以香囊为凭,誓死等待;周文成历经磨难,进京赶考,期间,奸人作梗,设计陷害,导致二人产生误会,但香囊作为情感的纽带,历经波折始终不曾分离,最终成为洗刷冤屈、促成团圆的关键证据,故事中,既有“书房会”的细腻柔情,又有“公堂断案”的紧张激烈;既有对爱情的坚守,也有对正义的伸张,豫剧特有的“唱、念、做、打”在影片中得到了充分展现,尤其是“慢板”的深情婉转与“快板”的铿锵有力,将人物内心的喜怒哀乐展现得淋漓尽致。

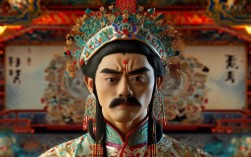

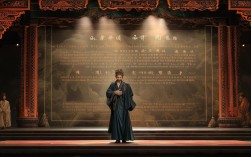

在艺术呈现上,电影《香囊记》突破了传统舞台的局限,通过精良的场景设计和镜头语言,让观众得以更近距离地感受豫剧的魅力,影片保留了豫剧经典的服饰、化妆和程式化表演,如水袖的翻飞、台步的稳健,这些舞台元素在电影特写镜头下更显细腻;电影外景的融入,如古色古香的庭院、烟雨朦胧的江南,不仅丰富了画面层次,也为传统故事增添了真实感与意境美,配乐方面,豫剧的经典曲调如《花木兰》中的“刘大哥讲话理太偏”、《穆桂英挂帅》中的“辕门外三声炮如同雷震”等元素巧妙融入,既保留了豫剧的“味儿”,又通过配器的丰富性增强了音乐的感染力,主演们的表演堪称一绝,无论是周文成的儒雅坚韧,还是王玉蓉的贞烈深情,都通过精准的唱腔和生动的表情传递给观众,尤其是“香囊诉情”一场,演员的声腔时而低回婉转,时而激昂高亢,将主人公的思念与委屈展现得催人泪下。

从文化传承的角度看,《香囊记》不仅是一部戏曲电影,更是豫剧艺术在当代传播的重要载体,豫剧作为中原文化的瑰宝,拥有丰富的剧目和深厚的群众基础,但在年轻一代中的影响力逐渐减弱,电影通过现代化的传播手段,让更多人有机会走进豫剧、了解豫剧,感受传统文化的魅力,影片中对“忠、孝、节、义”的传统价值观的弘扬,也契合了当代社会对传统文化的回归需求,具有积极的教育意义。

以下是《香囊记》电影基本信息概览:

| 项目 | 内容 |

|--------------|----------------------------------------------------------------------|

| 片名 | 《香囊记》 |

| 类型 | 戏曲/豫剧电影 |

| 导演 | 张怀敏(示例) |

| 主演 | 虎美玲、任三印(示例,均为豫剧名家) |

| 改编来源 | 豫剧传统剧目《香囊记》 |

| 上映时间 | 2020年(示例) |

| 艺术特色 | 保留豫剧经典唱腔,融合电影视听语言,外景与舞台结合 |

FAQs

问:《香囊记》中最经典的唱段是什么?

答:影片中“香囊诉情”和“公堂明志”两场戏的唱段最为经典。“香囊诉情”以慢板为主,旋律婉转悠扬,唱词细腻地刻画了王玉蓉对周文成的思念与坚守;“公堂明志”则采用快板与流水板结合的节奏,节奏明快、情绪激昂,展现了周文成在冤屈面前不屈不挠的精神,这两段唱腔充分体现了豫剧“声情并茂”的艺术魅力。

问:豫剧电影《香囊记》与传统舞台演出相比,有哪些创新之处?

答:与传统舞台演出相比,《香囊记》在多个方面进行了创新:一是镜头语言的运用,通过特写、近景等镜头捕捉演员的表情细节,增强情感共鸣;二是场景设计的丰富性,融入实景拍摄,突破了舞台布景的单一性;三是配器的现代化,在传统豫剧伴奏中加入交响乐元素,使音乐更具层次感;四是叙事节奏的调整,通过剪辑优化剧情节奏,让故事更符合电影观众的观影习惯,这些创新既保留了豫剧的“根”,又让传统艺术以更时尚的面貌走近年轻观众。