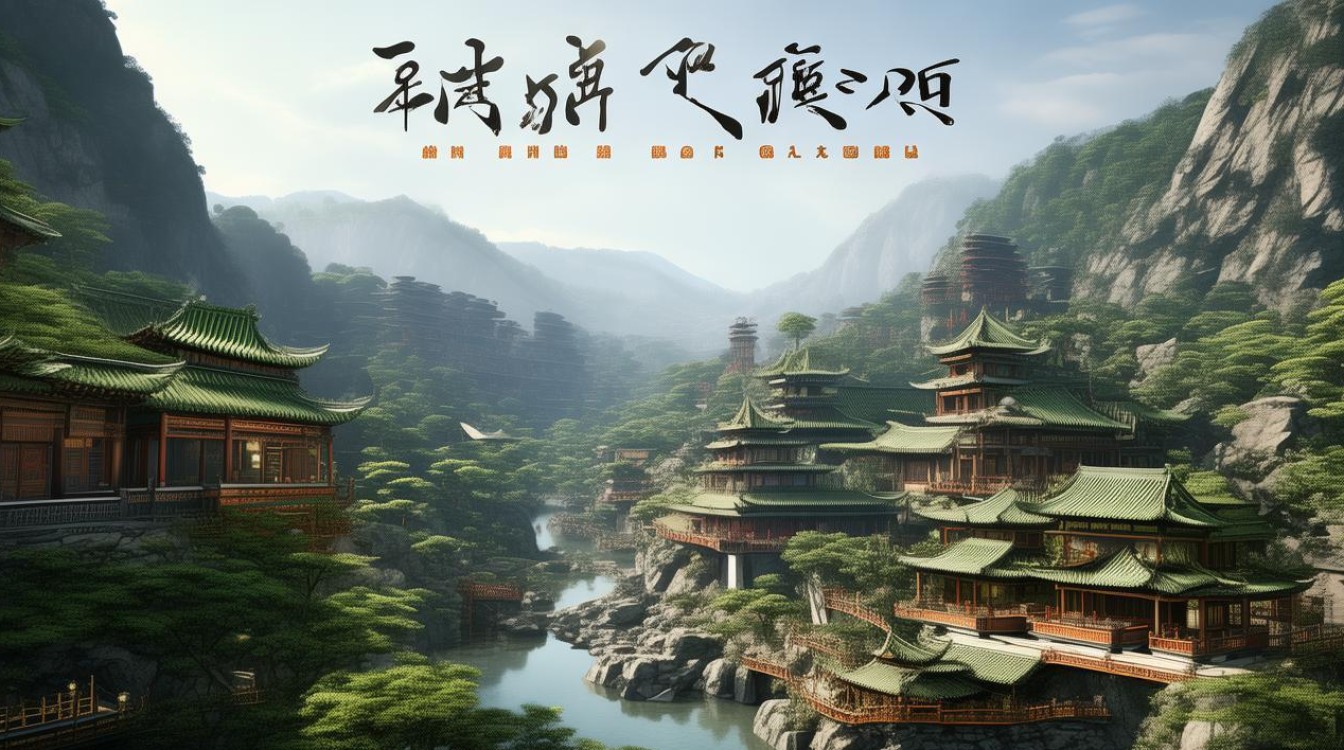

重渡沟位于河南省洛阳市栾川县西南部,地处伏牛山腹地,是集自然山水、农耕文化、红色旅游于一体的国家AAAA级景区,素有“北国水乡”“洛阳后花园”之称,这里竹海茫茫、碧水潺潺,独特的喀斯特地貌造就了“三步一泉、五步一瀑、十步一潭”的奇景,而当地深厚的文化底蕴又与国家级非物质文化遗产豫剧巧妙融合,让这片山水不仅有了灵动的自然之美,更增添了醇厚的人文韵味,近年来,重渡沟以豫剧为文化载体,通过剧目创作、实景演出、互动体验等形式,将传统戏曲与生态旅游深度融合,成为中原地区文旅融合的典范。

豫剧,作为中国最大的地方剧种之一,发源于河南开封,距今已有三百余年历史,以唱腔铿锵大气、抑扬有度、行当齐全、风格独特著称,深受中原人民喜爱,其唱腔主要分为豫东调、豫西调、祥符调、豫调、沙河调五大流派,既有高亢激越的“大本腔”,也有委婉细腻的“二八腔”,表演上贴近生活、质朴真实,擅长表现历史故事和民间传说,从《花木兰》的替父从军,到《穆桂英挂帅》的巾帼豪情,再到《朝阳沟》的农村新貌,豫剧始终扎根中原大地,成为记录时代变迁、传递百姓情感的艺术形式,而重渡沟的豫剧文化,正是在这样的传统土壤中生长出的新枝,它既保留了豫剧的精髓,又融入了重渡沟独特的山水文化与时代精神。

重渡沟与豫剧的融合,源于当地对“文化赋能旅游”的探索,重渡沟的历史可追溯至明清时期,这里曾是豫陕两省商贸古道上的重要驿站,村民以农耕、竹编为生,形成了“靠山吃山、靠水吃水”的生存智慧,随着旅游业的发展,重渡沟从“养在深闺人未识”到“声名鹊起”,如何让游客“留下来、记得住”,成为当地思考的重点,2010年后,栾川县文化部门联合豫剧界人士,以重渡沟的自然风光、民俗风情和乡村振兴故事为素材,开始创作以重渡沟为主题的豫剧作品,试图用中原人民最熟悉的戏曲形式,讲述重渡沟的故事,传播其文化价值。

以重渡沟为题材的豫剧作品,多以“水、竹、人”为核心元素,展现人与自然和谐共生的美好画卷,原创剧目《重渡沟情缘》便是其中的代表作,该剧讲述了返乡青年李明带领村民利用生态资源发展旅游,将昔日贫困的小山村打造成“北国水乡”的故事,剧中,主人公面对“砍树卖钱”还是“保山护水”的抉择,唱出了“重渡沟的水哟清又甜,浇得那竹子节节高;重渡沟的山哟绿如黛,留与子孙万代福”的肺腑之言,既体现了新时代乡村振兴的主题,又融入了重渡沟“生态优先”的发展理念,在唱腔设计上,该剧以豫西调的深沉婉转为基调,吸收了豫东调的明快高亢,并加入了重渡沟当地的山歌小调,如“竹叶青青泉水凉,阿妹采茶下山岗”,让唱词更具地方特色,角色设置上,既有传统的老生(老支书)、花旦(返乡青年)、小丑(乐观村民),也有新时代的创业青年、大学生村官等形象,展现了传统戏曲与现代生活的碰撞。

舞台艺术上,重渡沟的豫剧演出突破了传统剧场的限制,将舞台搬进了山水之间,景区内的“竹林剧场”依山而建,观众席以天然石阶铺就,背景是连绵的竹海和飞泻的瀑布,演员在舞台上模拟采茶、竹编、耕种等农活,观众既能欣赏到豫剧的唱念做打,又能沉浸式感受重渡沟的田园风光,在《竹林人家》一幕中,演员们身着蓝布衣裳,手持竹篮、竹耙,在舞台上再现村民采摘春笋的场景,配合着“春笋破土尖又尖,姑娘笑开颜”的唱词,让观众仿佛置身于重渡沟的竹林深处,这种“戏中有景、景中有戏”的演出形式,不仅让豫剧焕发出新的生命力,也让游客在欣赏山水的同时,更深刻地理解了重渡沟的文化内涵。

为了让豫剧文化更好地融入旅游体验,重渡沟景区打造了“豫剧文化体验区”,包含文化长廊、互动工坊、主题民宿等多个板块,文化长廊通过图文、视频、实物等形式,展示豫剧的历史渊源、重渡沟与豫剧的融合历程,以及《重渡沟情缘》等剧目的创作故事;互动工坊开设“豫剧小课堂”,由专业演员教游客唱豫剧选段、体验戏曲化妆、试穿戏服,让普通游客也能过一把“戏瘾”;主题民宿则以“豫剧”为设计元素,房间名称取自经典剧目(如“花木兰”“穆桂英”),内饰融入戏曲脸谱、水袖等元素,让游客在住宿中感受豫剧文化的魅力,景区还定期举办“重渡沟豫剧文化节”,邀请省内知名豫剧团名家演出,开展“豫剧进景区”“村民学唱豫剧”等活动,让豫剧真正走进百姓生活,成为重渡沟一张独特的文化名片。

重渡沟与豫剧的融合,不仅丰富了景区的文化内涵,更实现了文化传承与经济发展的双赢,通过豫剧这一大众喜闻乐见的形式,重渡沟的生态理念、乡村振兴故事得到了更广泛的传播,吸引了更多游客前来体验;旅游的发展为豫剧提供了新的舞台和受众,让传统戏曲在新时代找到了扎根的土壤,当地村民也从中受益,有的成为群众演员,有的开办“豫剧主题农家乐”,有的销售竹编戏曲道具,实现了“家门口就业、文化中增收”,这种“文化+旅游+乡村振兴”的模式,为其他地区提供了可借鉴的经验,证明了传统文化与自然资源可以相互赋能,共同发展。

豫剧重渡沟核心元素一览表

| 类别 | |

|---|---|

| 主题 | 生态旅游、乡村振兴、民俗传承、人与自然和谐共生 |

| 代表剧目 | 《重渡沟情缘》《竹林人家》《泉水叮咚》《山乡春早》 |

| 唱腔特色 | 以豫西调为基础,融合豫东调明快风格,加入重渡沟山歌小调,兼具戏曲韵味与山野气息 |

| 角色类型 | 传统行当(老生、花旦、小丑)+ 现代角色(返乡青年、创业大学生、村支书) |

| 演出场景 | 竹林剧场、景区广场、农家小院、文化广场 |

| 文化内涵 | 展现重渡沟自然之美与人文之韵,传递“绿水青山就是金山银山”的发展理念 |

相关问答FAQs

问题1:豫剧重渡沟与其他传统豫剧剧目相比,有哪些独特之处?

解答:传统豫剧多取材于历史故事、经典文学或农村题材,如《花木兰》的忠孝节义、《朝阳沟》的农村建设,而豫剧重渡沟的独特性在于:一是主题聚焦当代乡村振兴与生态旅游,内容更具时代性和现实意义;二是艺术形式突破剧场限制,将演出融入自然山水,实现“戏景融合”;三是唱腔在保留豫剧传统的基础上,融入重渡沟当地方言、山歌等元素,风格更接地气;四是强调互动体验,游客可参与学唱、体验道具等,从“旁观者”变为“参与者”;五是角色设置兼顾传统与现代,既有经典行当,也有新时代青年形象,展现传统戏曲与当代生活的碰撞。

问题2:重渡沟景区如何通过豫剧文化提升游客的深度体验?

解答:重渡沟景区通过“沉浸式+互动式+场景化”的体验模式,让游客全方位感受豫剧文化:一是空间沉浸,打造“豫剧文化体验带”,从入口的文化长廊到竹林剧场的实景演出,再到主题民宿的戏曲装饰,游客全程沉浸在戏曲氛围中;二是活动互动,开设“豫剧小课堂”“戏曲服饰体验”“道具DIY”等项目,游客可学唱经典选段、试穿戏服拍照、制作竹编戏曲道具;三是场景融合,将豫剧与重渡沟的民俗活动结合,如“豫剧+竹编”“豫剧+农家菜”,游客在体验竹编工艺、品尝农家菜时,能听到相关唱段,了解背后的故事;四是演艺创新,演出内容取材于重渡沟真实人物和事件,让游客在欣赏戏曲的同时,更真切地感受到重渡沟的发展变迁,从而实现“游山水、品文化、忆乡愁”的深度体验。