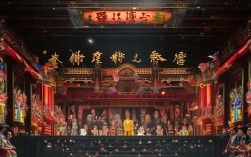

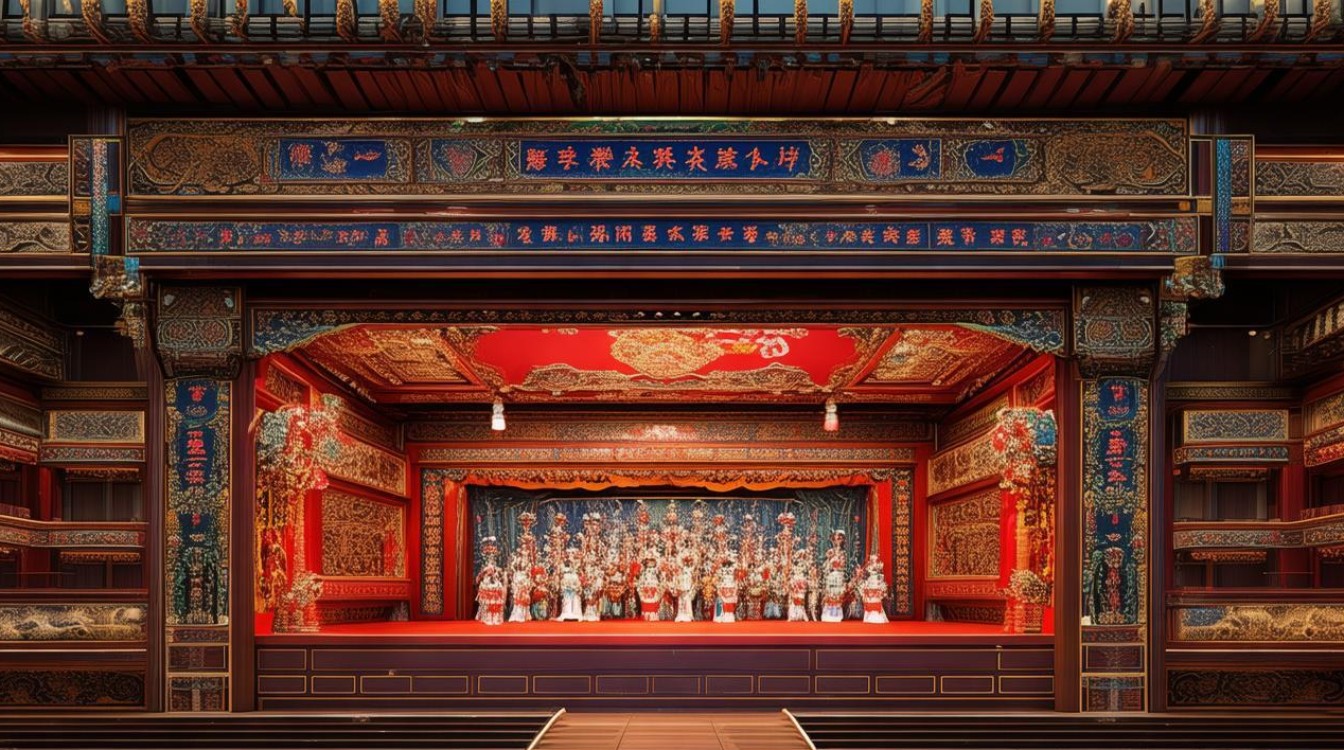

包头晋剧院作为内蒙古自治区重要的晋剧艺术团体,自1959年成立以来,始终致力于晋剧艺术的传承、创新与传播,形成了兼具晋剧传统韵味与塞上地域特色的戏曲体系,其剧目库涵盖传统经典、新编历史剧、现代戏及移植改编作品,既保留了晋剧“梆子腔”“腔腔”“二性”等核心声腔魅力,又融入了蒙古族音乐、舞蹈等元素,打造出“塞上晋韵”的独特艺术风格,以下从剧目类别、艺术特色等维度,全面解析包头晋剧院的全部戏曲体系。

传统经典剧目:晋剧艺术的根脉传承

传统剧目是包头晋剧院的立院之本,多取材于历史演义、民间传说、古典文学,以“唱、念、做、打”并重为特色,展现晋剧“慷慨激昂、细腻深情”的艺术特质,代表性剧目包括:

- 《打金枝》:唐代宗之女升平公主嫁汾阳王郭子仪之子郭暧,因宫廷礼仪争执,郭暧怒打公主,后夫妻在唐代宗调解下和解,该剧以“君臣礼仪、夫妻情义”为核心,唱腔中“流水板”“慢板”交替,升平公主的娇蛮与郭暧的耿直通过身段、眼神展现,成为生旦行当的经典合作戏。

- 《狸猫换太子》:取材于宋代宫廷秘案,妃子刘妃与内监郭槐设计狸猫换李妃之子,后李妃流落民间,包拯陈州查粮时为其平反,全剧分“抱妆盒”“打龙袍”等折,包拯的黑头花脸形象深入人心,“打龙袍”中“灯官”的诙谐表演与包拯的威严形成反差,凸显晋剧“文武兼备”的特点。

- 《芦花》:春秋时期闵损继母偏爱己子,以芦花为其絮衣,以棉花为闵损絮衣,闵损冬日推车摔倒,父亲闵德发现后鞭笞,继母羞愧悔改,该剧以“芦花絮衣”为线索,通过“闵损挨打”“继母认错”等情节,展现家庭伦理,闵损的“苦生”唱腔低回婉转,继母的“青衣”表演细腻传神,被誉为“伦理戏典范”。

- 《算粮登殿》:王宝钏苦守寒窑十八年,薛平西边关得胜回朝,王宝钏在金殿算粮封后,夫妻团圆,该剧以“算粮”“登殿”为核心情节,王宝钏的“花旦”扮相清雅,唱腔高亢激越,薛平西的“须生”表演沉稳大气,展现“善恶有报、忠贞不渝”的主题。

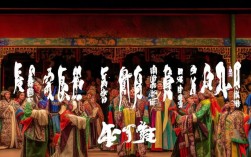

新编历史剧:传统与现代的融合创新

为适应时代审美,包头晋剧院创编多部新编历史剧,在保留晋剧传统程式的基础上,融入现代叙事手法与舞台技术,赋予历史人物新的时代解读,代表剧目有:

- 《包公铡国舅》:以包拯“铁面无私”为核心,讲述国舅刘横仗势欺民,包拯不畏皇亲,依法铡奸的故事,剧中新增“蒙冤百姓告状”“包公夜审案卷”等情节,通过多媒体投影展现北宋汴京市井风貌,包拯的“黑脸”造型加入灯光特效,凸显“刚正不阿”的象征意义。

- 《契丹英后》:取材于辽朝萧太后萧绰的历史事迹,展现其辅幼主、整吏治、安边疆的政治智慧,该剧融合晋剧“梆子腔”与蒙古族长调,萧太后的“旦角”表演既有晋剧的端庄,又融入蒙古族舞蹈的豪迈,服饰设计参考辽代“左衽窄袖”特点,舞台背景采用草原、毡帐元素,形成“晋剧为骨、蒙韵为魂”的艺术风格。

- 《昭君出塞》:王昭君自愿出塞和亲,促进汉匈民族融合的故事,剧中“昭君别乡”“雁门关外”等场景,晋剧的“二性板”与蒙古族“呼麦”结合,昭君的“水袖舞”融入蒙古族“抖肩”动作,乐器中加入马头琴,展现“民族团结”的主题,成为剧院对外文化交流的“名片”。

现代戏:扎根生活的时代叙事

包头晋剧院立足内蒙古地域特色,创编多部反映当代生活、讴歌时代精神的现代戏,以小人物折射大时代,展现晋剧艺术的现实关怀,代表剧目包括:

- 《青山恋》:以塞北治沙造林为背景,讲述三代人扎根荒漠、植树造林的故事,剧中“风沙漫天”“绿树成荫”的舞台场景通过纱幕投影实现,主人公的“对唱”“群唱”采用晋剧“流水板”与民歌旋律结合,展现“绿水青山就是金山银山”的时代主题,曾获内蒙古自治区“五个一工程奖”。

- 《红手印》:取材于脱贫攻坚真实案例,讲述驻村书记带领村民发展特色产业,最终脱贫致富的故事,剧中“村民大会”“产业基地”等场景贴近生活,人物对话融入方言土语,唱腔以“晋剧小调”为基础,加入通俗歌曲元素,凸显“接地气、有温度”的艺术效果。

- 《草原母亲》:根据“草原英雄小姐妹”原型改编,展现蒙古族母亲收养汉族孤儿、民族团结的感人故事,剧中“暴风雪中救孩子”“深夜缝补衣裳”等情节,通过晋剧的“哭板”“散板”表现人物情感,服饰融合蒙古族“长袍”与汉族“盘扣”,舞台背景采用草原星空,传递“民族团结一家亲”的核心价值。

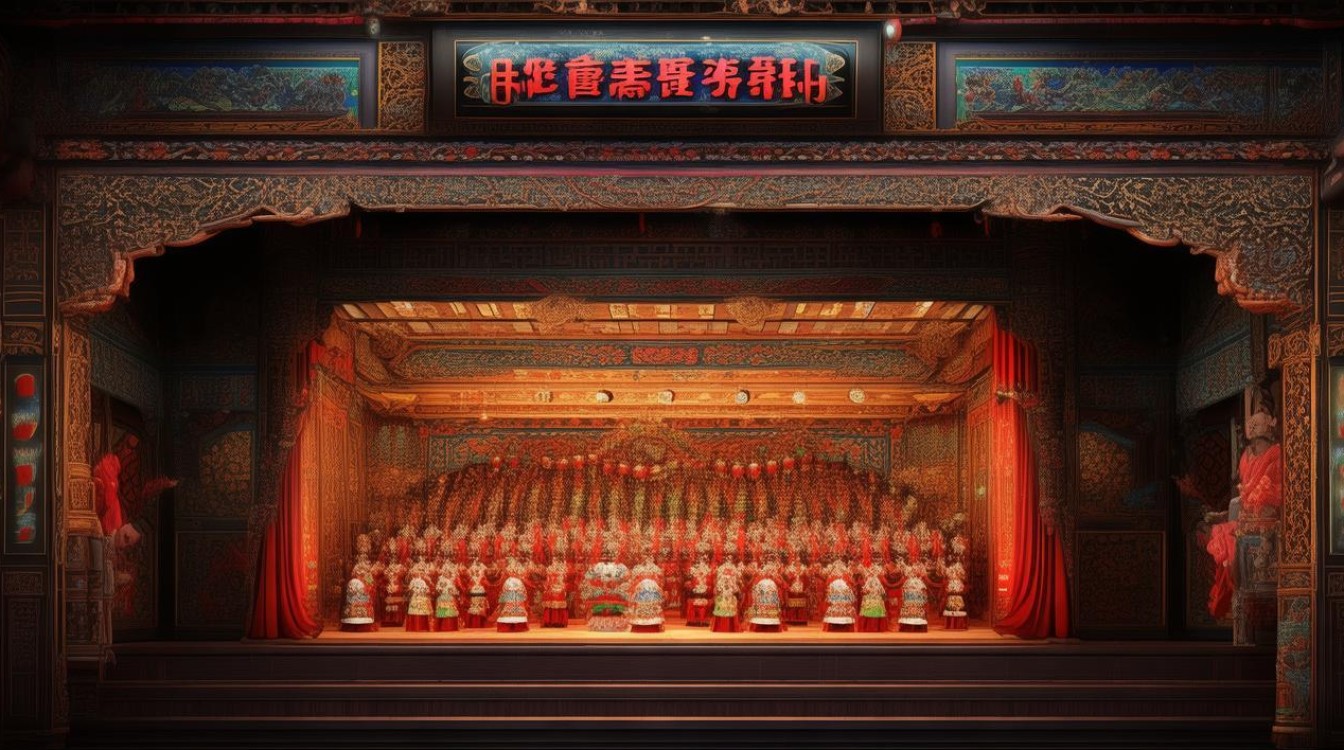

移植改编剧目:跨剧种的艺术借鉴

为丰富剧目类型,包头晋剧院移植改编京剧、豫剧、越剧等剧种的经典剧目,在保留原作精髓的同时,融入晋剧声腔与表演特色,形成“一戏一格”的艺术特色,代表剧目有:

- 《穆桂英挂帅》:移植自京剧,讲述穆桂英虽已年过半百,仍挂帅出征、大破辽军的故事,晋剧版保留“捧印”“出征”等经典场次,但唱腔以晋剧“梆子腔”为主,穆桂英的“刀马旦”表演融入晋剧“趟马”程式,更显英姿飒爽。

- 《杨八姐游春》:移植自豫剧,以杨家将故事为背景,杨八姐春游时与佘太君设计向宋仁宗索要彩礼,展现杨家将的忠勇与机智,晋剧版加入“晋中秧歌”元素,杨八姐的“花旦”表演活泼俏皮,宋仁宗的“丑角”诙谐幽默,增添喜剧色彩。

- 《梁山伯与祝英台》:移植自越剧,讲述“化蝶”爱情悲剧,晋剧版将越剧的“弦下腔”改为晋剧“四股眼”,梁山伯的“小生”唱腔低沉婉转,祝英台的“旦角”表演柔美细腻,舞台背景采用水墨画风格,展现“东方罗密欧与朱丽叶”的凄美。

包头晋剧院戏曲的艺术特色

包头晋剧院的戏曲艺术在传承晋剧传统的基础上,形成三大鲜明特色:一是声腔融合,将晋剧“梆子腔”的刚劲与蒙古族长调、短调的悠扬结合,创造出“塞上梆子”的独特唱腔;二是表演程式创新,在晋剧“水袖”“趟马”等程式中融入蒙古族“抖肩”“马步”,形成“刚柔并济”的表演风格;三是舞台呈现现代化,运用多媒体投影、LED屏等技术,打造“虚实结合”的舞台效果,让传统剧目更具视觉冲击力。

包头晋剧院主要剧目概览表

| 剧目类别 | 代表剧目 | 剧情简介 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|

| 传统经典剧目 | 《打金枝》 | 唐代升平公主与郭暧因礼仪争执,后在唐代宗调解下和解。 | 生旦唱腔并重,“流水板”表现冲突,“慢板”展现和解。 |

| 新编历史剧 | 《契丹英后》 | 辽朝萧太后辅幼主、整吏治、安边疆,展现政治智慧。 | 融合晋剧梆子腔与蒙古族长调,服饰、背景体现辽代草原特色。 |

| 现代戏 | 《青山恋》 | 塞北三代人治沙造林,践行“绿水青山”理念。 | 晋剧小调与民歌结合,多媒体展现治沙历程,获“五个一工程奖”。 |

| 移植改编剧目 | 《穆桂英挂帅》 | 穆桂英挂帅出征,大破辽军。 | 晋剧梆子腔替代京剧西皮,刀马旦表演融入晋剧趟马程式。 |

相关问答FAQs

Q1:包头晋剧院的传统剧目中,哪部戏最能体现晋剧的“慷慨激昂”特色?

A1:《打金枝》最能体现晋剧“慷慨激昂”的特色,该剧以唐代宫廷矛盾为背景,郭暧怒打公主后,面对帝王威压仍坚持“夫妻平等”的立场,唱腔中“二性板”节奏明快、气势磅礴,郭暧的“须生”表演刚直不阿,升平公主的“花旦”唱腔从娇蛮到悔悟,情感层次丰富,展现了晋剧“以情带声、声情并茂”的艺术魅力。

Q2:包头晋剧院的现代戏如何体现地域特色?

A2:包头晋剧院的现代戏通过“题材、音乐、语言”三个维度体现地域特色,题材上,多选取塞北治沙、民族团结、脱贫攻坚等内蒙古本土故事,如《青山恋》聚焦治沙造林,《草原母亲》讲述民族团结;音乐上,将晋剧唱腔与蒙古族民歌、马头琴结合,如《红手印》中“对唱”加入蒙古族短调旋律;语言上,融入晋中方言与内蒙古方言,人物对话贴近生活,让观众感受到浓郁的“塞上风情”。