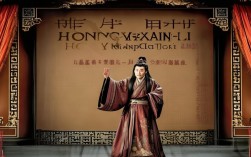

“补锅”是湖南戏曲,具体而言,它是湖南花鼓戏的经典剧目之一,堪称湖南地方戏曲的代表性作品,湖南花鼓戏是中国戏曲宝库中富有乡土气息的剧种,流行于湖南各地及毗邻的赣鄂部分地区,其唱腔活泼明快、表演贴近生活,深受群众喜爱,而《补锅》正是凭借其浓郁的湖南地域特色和生动的人物形象,成为湖南花鼓戏乃至整个湖南戏曲文化的标志性符号。

从历史渊源来看,湖南花鼓戏起源于清代中叶,是在湖南民间歌舞(如采茶调、花灯调、田歌调)的基础上,吸收了湘剧、祁剧等剧种的表演元素逐渐发展形成的,早期花鼓戏多以“二小戏”(小丑、小旦)、“三小戏”(小丑、小旦、小生)为主,题材多取自农村生活,语言质朴,充满乡土情趣。《补锅》作为现代戏的典范,创作于1959年,由湖南省花鼓戏剧团根据湖南民间故事改编而成,编剧张华勳、钟艺兵等,导演何冬保、谢莲英等,集结了当时湖南花鼓戏的顶尖阵容,一经推出便引起轰动,1965年还被改编为彩色电影,在全国范围内传播,让“补锅”这一湖南戏曲形象深入人心。

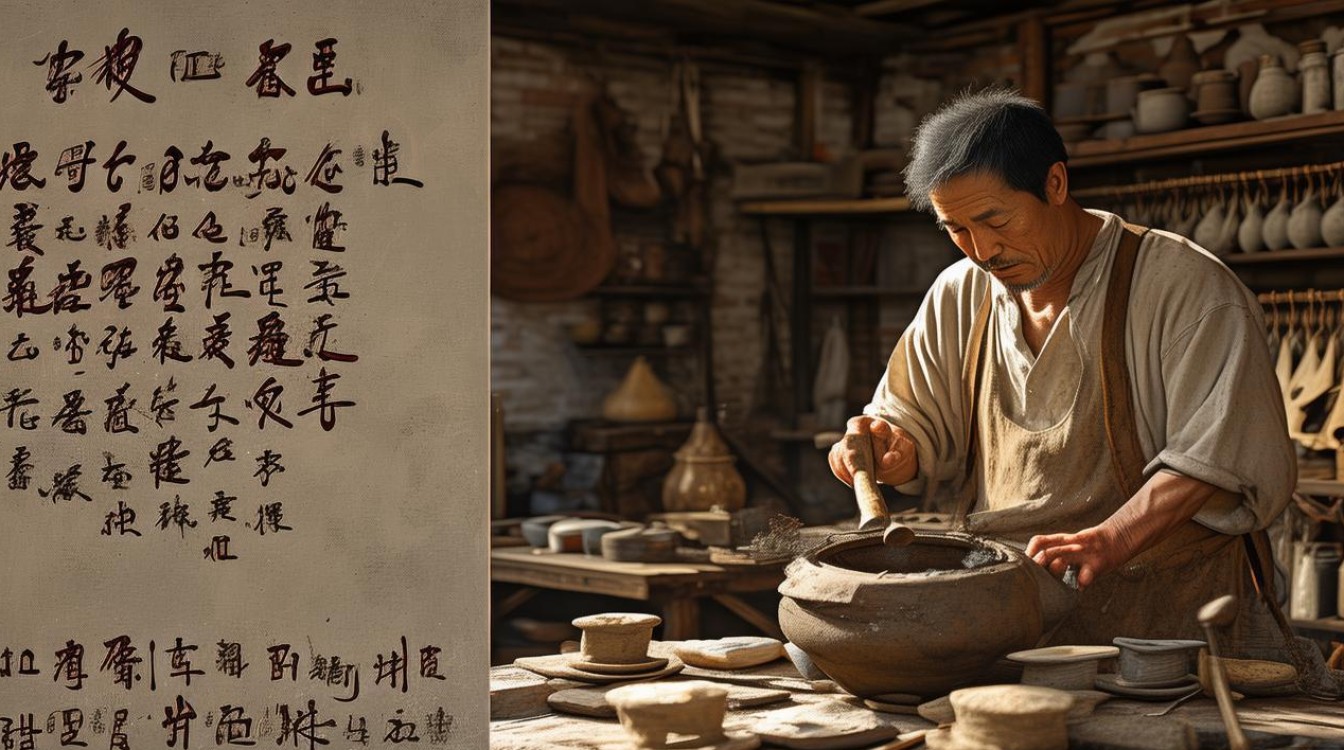

《补锅》的剧情简单却充满生活气息:农村姑娘兰英嫁给青年工人刘大培后,发现婆婆因锅底漏而烦恼,便请来自己的“徒弟”——补锅匠李小聪上门修补,刘大培起初认为“补锅”是“低贱活”,反对妻子与补锅匠来往,却在与小聪的接触中逐渐改变观念,最终理解了劳动的价值和夫妻间的默契,不仅支持补锅,还拜小聪为师学习补锅技艺,整个故事围绕“补锅”这一日常劳动展开,通过幽默的对白、生动的表演,展现了湖南农村的劳动场景和普通人的情感世界,传递了“劳动光荣”“爱情美满”的积极主题。

在艺术特色上,《补锅》充分体现了湖南花鼓戏的精髓,其唱腔以“川调”“打锣腔”“牌子”为基础,融合了湖南方言的韵律,如兰英的唱段《手拉手儿笑盈盈》,旋律欢快跳跃,展现了少女的活泼;小聪的唱段《补锅本是平常事》,则用朴实的语言和流畅的曲调,塑造了劳动者的朴实形象,表演上,演员将补锅的动作(如抡锤、敲锅、焊接等)提炼为舞蹈化的程式,既有生活真实感,又具戏曲美感,尤其是小丑和小生的互动,充满了喜剧张力,语言方面,全剧采用湖南方言(以长沙话为代表),如“咯只锅”“莫要紧”“搭帮”等词汇,极具地域特色,让观众倍感亲切。

为了让更直观地理解《补锅》的艺术特点,以下是其核心艺术元素的梳理:

| 艺术元素 | 具体表现 | 地域特色体现 |

|---|---|---|

| 唱腔 | 以川调为主,明快活泼,节奏鲜明 | 融合湖南山歌小调的旋律,方言咬字富有韵味 |

| 表演 | 劳动动作舞蹈化,如补锅、抡锤等 | 模拟湖南农村日常劳动,贴近生活真实 |

| 语言 | 全程使用湖南方言(长沙话) | “咯”“崽”“堂客”等词汇,充满乡土气息 |

| 主题 | 歌颂劳动、赞美爱情、倡导和谐 | 反映湖南农民勤劳质朴的生活态度 |

《补锅》的成功不仅在于其艺术成就,更在于它对湖南戏曲传承与发展的推动作用,作为现代戏,它打破了传统花鼓戏才子佳人的题材局限,将视角转向普通劳动者,拓展了花鼓戏的表现空间;通过电影等媒介的传播,让全国观众认识了湖南花鼓戏,成为湖南戏曲的一张“文化名片”,至今,《补锅》仍是湖南花鼓剧团的保留剧目,常演不衰,影响着一代又一代观众,也让“补锅”这一湖南戏曲形象深入人心,成为湖南文化的重要符号。

相关问答FAQs

Q1:《补锅》的主要唱段有哪些?为什么它们能广为流传?

A:《补锅》的经典唱段包括《手拉手儿笑盈盈》(兰英与李小聪的对唱)、《补锅本是平常事》(李小聪的独唱)、《我帮妈妈补锅忙》(兰英的唱段)等,这些唱段广为流传的原因在于:旋律上,它们吸收了湖南民歌的元素,朗朗上口,易于传唱;内容上,唱词朴实生动,贴近生活,如“补锅本是平常事,家家户户用得着”,既点题又充满生活哲理;情感上,展现了劳动人民的乐观与智慧,以及年轻人爱情的纯真美好,极易引发观众共鸣。

Q2:湖南花鼓戏除了《补锅》,还有哪些经典剧目?它们有何共同特点?

A:湖南花鼓戏的经典剧目还有《刘海砍樵》(传统爱情戏,讲述刘海与狐仙胡秀英的爱情故事)、《打铜锣》(现代戏,塑造了正直善良的农村妇女杜大娘形象)、《三里湾》(现代戏,反映农村合作化运动)等,这些剧目的共同特点是:题材多取自民间生活,语言以方言为基础,充满乡土气息;表演风格活泼明快,注重生活化的动作与幽默感;主题积极向上,多歌颂劳动、爱情、正义等,贴近群众审美,具有浓郁的湖南地域文化特色。