中国戏曲学院作为中国唯一独立设置的戏曲高等学府,以“传承戏曲艺术,培养高素质戏曲人才”为办学宗旨,其办学条件在戏曲教育领域处于领先地位,涵盖硬件设施、师资力量、专业设置、招生标准及学习资源等多个维度,为戏曲人才培养提供了全方位支撑。

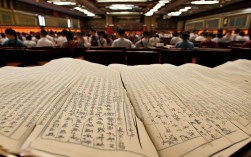

在硬件设施方面,学院拥有完善的教学与实践场馆,校内建有梅兰芳大剧院、实验剧场等专业演出场所,其中梅兰芳大剧院拥有1200个座位,配备先进的灯光、音响及舞台机械系统,能满足大型戏曲剧目的演出需求;教学区设有20余间标准化排练厅,均配备把杆、镜面墙及戏曲道具存放区,满足京剧、昆曲、地方戏等不同专业的排练需要;学院还设有数字录音棚、影视后期制作实验室、服装设计工作室等专业教室,引入VR、AR等现代技术,为传统戏曲的数字化传承提供技术支持,图书馆作为学术资源核心,馆藏戏曲类图书、音像资料超30万册(件),包括清代戏曲孤本、民国戏曲唱片等珍贵文献,并开通了中国知网、超星数字图书馆等学术数据库,师生可便捷获取戏曲研究的前沿资料。

师资力量是学院的核心竞争力之一,现有教职工600余人,其中专任教师中具有高级职称者占比达65%,汇聚了国家级非遗传承人、中国戏剧“梅花奖”得主、全国戏曲表演“文华奖”获得者等顶尖艺术家,学院推行“名师带徒”制度,如京剧表演专业由王珮瑜、张建国等名角亲自授课,戏曲作曲专业则邀请作曲家朱绍玉等担任客座教授,形成“理论导师+实践导师”的双师型教学模式,学院注重青年教师培养,选派教师赴中国戏曲学院附中、国家京剧院等机构进修,确保教学团队既传承传统精髓又具备创新思维。

专业设置覆盖戏曲艺术全产业链,形成以戏曲为核心,多学科交叉的布局,本科专业包括表演(京剧、昆曲、地方戏等方向)、作曲与作曲技术理论(戏曲作曲)、戏剧影视文学(戏曲文学)、戏剧影视美术设计(戏曲舞台设计、服装化妆设计)、动画(数字戏曲动画)等12个专业,其中京剧表演、戏曲作曲为国家级特色专业,戏曲导演为北京市一流本科专业,研究生教育则聚焦戏曲史论、戏曲表演研究等方向,培养高层次戏曲研究人才,学院还开设“戏曲国际传播”微专业,推动戏曲文化走向世界,与俄罗斯、美国等10余所高校建立合作关系,开展联合培养项目。

招生条件严格且具有戏曲特色,注重专业潜质与文化素养的平衡,报考表演类专业的考生需年满18周岁(部分地方戏方向可放宽至16周岁),且通过专业初试(形象、气质考察)、复试(唱念做打专项测试)及三试(综合才艺与即兴反应),最终按专业成绩排名择优录取;理论类专业(如戏曲文学)则侧重文化课成绩,要求高考语文成绩不低于110分(满分150分),同时需提交戏曲评论作品作为附加考核,近年来,学院逐步扩大“免试攻读研究生”名额,对在校期间获得国家级戏曲比赛奖项的优秀本科生,可直接推荐攻读硕士。

学习与就业支持体系完善,助力学生全面发展,学院与国家京剧院、上海京剧院等20余家院团签订“订单式培养”协议,学生大三即可进入院团实习,参与《龙凤呈祥》《锁麟囊》等经典剧目的创排;校内设立“戏曲实践工作坊”,由师生共同创排新编剧目,每年举办“青春版戏曲节”,优秀作品可入选全国地方戏优秀中青年演员展演,就业方面,毕业生主要进入专业戏曲院团、艺术院校、文化机构及新媒体平台,近三年就业率保持在95%以上,部分校友如史依弘、傅希如等已成为戏曲界中坚力量。

相关问答FAQs

问题1:中国戏曲学院表演类专业对考生的身体条件有哪些具体要求?

解答:表演类专业对身体条件有明确标准,如京剧表演要求五官端正、身材匀称,身高男性不低于170cm、女性不低于160cm(武生、武旦可适当放宽);地方戏方向(如越剧、黄梅戏)则更注重“三长一小”(手长、腿长、脖子长、脸小)的戏曲审美,考生需无色盲、色弱及影响舞台表现的肢体疾病,部分行当(如武生、刀马旦)要求具备较好的柔韧性和爆发力,需在复试现场完成下腰、踢腿、跳跃等动作测试。

问题2:非戏曲类专业的普通高中生报考中国戏曲学院,需要额外准备哪些材料?

解答:非戏曲类专业(如普通高中文科生)报考理论类专业(戏曲文学、艺术管理)时,除常规高考报名材料外,需提交一份1500字以内的戏曲评论文章(内容涉及经典剧目或戏曲现象),并在校考面试中阐述对戏曲文化的理解;报考实践类专业(如舞台设计)需提交个人美术作品集(素描、色彩或设计稿),考察艺术基础,所有考生均需参加学院组织的“戏曲常识”笔试,内容涵盖剧种、行当、经典剧目等基础知识,非艺术生可提前参考《中国戏曲史教程》《京剧知识词典》等书籍备考。