包公戏作为中国戏曲文化中重要的类型,在豫剧艺术中占据着举足轻重的地位,包公,即包拯,以其铁面无私、刚正不阿的形象成为民间正义的象征,而豫剧以其高亢激越、贴近民唱的风格,将包公故事演绎得深入人心,成为中原地区观众喜闻乐见的经典剧目,豫剧包公戏不仅承载着传统文化中的道德观念,更通过独特的艺术形式展现了中国戏曲的魅力。

经典剧目与剧情概览

豫剧包公戏的剧目丰富多样,大多围绕包拯审理冤案、惩治贪官、维护正义展开,情节曲折,人物鲜明,以下为部分代表性剧目的简介:

| 剧目名称 | 剧情梗概 | 艺术特色 |

|---|---|---|

| 《秦香莲》 | 书生陈世美进京赶考中状元,隐瞒已婚娶公主,其妻秦香莲携子进京寻夫,反被驱赶,包拯不畏公主、国威压力,最终铡死陈世美,为香莲伸冤。 | 以“大铡三刀”的高潮戏著称,唱腔悲愤激烈,包公的沉稳与陈世美的薄情形成鲜明对比。 |

| 《下陈州》 | 包拯奉旨陈州放粮,查处国丈庞昱贪赃枉案,途中乔装私访,查明庞昱残害百姓的事实,依法将其处斩,开仓放粮救济灾民。 | 融入“黑头”行当的典型唱段,如“包龙图打坐在开封府”,表演中注重包公的威严与亲民。 |

| 《包青天》 | 包拯审理郭槐与刘妃谋害李妃的奇案,历经“打龙袍”“狸猫换太子”等曲折情节,最终真相大白,惩治奸佞,为忠臣平反。 | 情节跌宕起伏,集公案、权谋、情感于一体,展现包公的智慧与胆识。 |

| 《铡包勉》 | 包拯的侄子包勉贪赃枉法,包拯不顾嫂子求情,依法铡之,并耐心开导嫂子“公私分明”,体现“大义灭亲”的精神。 | 以伦理冲突为核心,唱腔中既有包公的无奈,也有对法理的坚守,情感层次丰富。 |

豫剧包公戏的艺术特色

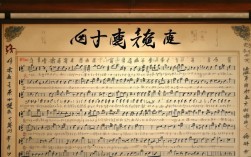

豫剧包公戏的独特魅力,源于其鲜明的艺术风格和表演程式,在唱腔上,豫剧分为“豫东调”和“豫西调”,包公戏多采用“大本腔”(真嗓与假嗓结合),唱腔高亢粗犷,充满力量感,尤其擅长表现包公的威严与正气,铡美案》中“包龙图打坐在开封府”的经典唱段,通过跌宕起伏的旋律和字正腔圆的吐字,将包公的铁面无私刻画得入木三分。

表演程式上,包公角色属于“净行”(花脸)中的“黑头”,脸谱以黑色为主,额间绘有月牙标记,象征“日断阳、夜断阴”的神话色彩,演员通过“趟马”“亮相”“甩发”等动作,展现包公的沉稳与威风,下陈州》中,包拯乔装私访时,通过步法的灵活与眼神的变化,表现其洞察民情的智慧;而升堂审案时,则通过“瞪眼”“捋髯”等动作,凸显其震慑奸邪的气场。

豫剧包公戏的舞台调度简洁明快,道具以“一桌二椅”为基础,通过演员的表演虚拟时空,如“趟马”表现骑马赶路,“甩袖”表现情绪变化,这种“以虚代实”的手法,既突出了人物形象,又增强了戏曲的写意性。

文化内涵与民间影响

豫剧包公戏之所以经久不衰,在于其深刻的文化内涵和广泛的民间基础,在传统文化中,包公是“清官”的代名词,其“不畏权贵、执法如山”的精神,契合了民众对公平正义的渴望,豫剧作为地方戏,语言通俗、贴近生活,通过包公故事将“善恶有报”“法大于情”等道德观念传递给观众,起到了寓教于乐的作用。

从社会影响来看,豫剧包公戏不仅是舞台表演艺术,更是民间情感的寄托,在过去,百姓遇到不公会自发哼唱包公戏,以表达对正义的期盼;而在当代,包公戏仍是基层剧团演出的保留剧目,成为连接传统与现代的文化纽带。《秦香莲》中“铡美案”的情节,至今仍是人们讨论“法与情”的经典案例,体现了戏曲对社会价值观的深远影响。

传承与发展

随着时代的发展,豫剧包公戏也在不断创新,老一辈艺术家如唐喜成、牛淑贤等,通过精湛的演技和唱腔革新,为包公戏注入了新的活力;而新一代演员则在继承传统的基础上,尝试融入现代舞台元素,如灯光、音效等,让经典剧目更具观赏性,豫剧包公戏还通过影视、网络等媒介传播,吸引了更多年轻观众,为这门古老艺术的传承开辟了新途径。

相关问答FAQs

Q1:豫剧包公戏中的“黑头”行当有什么特点?

A:“黑头”是豫剧净行的重要分支,专饰演包公等刚正不阿、威严庄重的角色,其特点是脸谱以黑色为主,额间绘月牙,象征“明辨是非”;唱腔以“大本腔”为主,高亢激越,充满力量;表演上注重“稳、准、狠”,通过眼神、动作展现人物的威风与正气,如“瞪眼”“捋髯”“甩发”等程式动作,极具辨识度。

Q2:为什么包公戏能在豫剧中经久不衰?

A:包公戏在豫剧中经久不衰,主要源于三方面:其一,包公“清正廉洁、不畏权贵”的形象契合了民众对公平正义的追求,具有深厚的情感共鸣;其二,豫剧高亢激越的唱腔、贴近生活的语言,使包公故事更具感染力;其三,剧目情节曲折,人物鲜明,既有公案悬疑,又有伦理冲突,满足了不同观众的审美需求,从而成为跨越时代的经典。