长沙,这座有着“戏窝子”美誉的城市,自古便是戏曲文化的沃土,湖湘文化的热辣与坚韧,湘江水的灵动与包容,共同孕育了独具魅力的长沙经典戏曲,其中湘剧与长沙花鼓戏最具代表性,堪称湖湘戏曲的“双璧”。

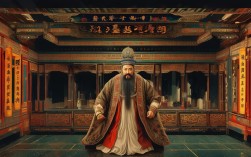

湘剧,作为湖南地方戏曲的大剧种,历史可追溯至明代,距今已有六百余年,它以长沙官话为舞台语言,融合了弋阳腔、昆腔、秦腔及本地民间小调,形成“高腔、低牌子、昆腔、弹腔”四大声腔体系,尤以高腔最具特色——其唱腔高亢激越,如湘江奔涌,辅以锣鼓伴奏,极具穿透力,擅长表现历史风云与家国情怀,传统剧目中,《白兔记》《拜月记》《琵琶记》被誉为“湘剧四大本”,讲述悲欢离合,饱含人文温度;折子戏《打鼓骂曹》《五更寒》则凭借精湛的唱做打,成为演员们打磨技艺的“试金石”,清代以降,湘剧名角辈出,如“湘剧泰斗”徐绍清,其高腔苍劲有力,塑造的祢衡形象至今无人能及;而“花旦皇后”陈爱珠则以细腻的表演,让《拜月记》中的王瑞兰深入人心,湘剧的表演程式严谨,既有“起霸”“走边”等武戏功架,也有“水袖”“眼神”等文戏细腻,将湖湘儿女的侠义与柔情展现得淋漓尽致。

若说湘剧是长沙戏曲的“大戏”,长沙花鼓戏则是扎根市井的“小戏”,它起源于清代中叶的民间歌舞,如采茶调、花灯调,最初是农民插秧、采茶时即兴演唱的“田歌”,后逐渐融入小丑、小旦的“三小戏”表演,形成独特的艺术风格,长沙花鼓戏以长沙方言为基础,唱腔活泼明快,生活气息浓郁,题材多取材于民间生活,充满烟火气,经典剧目《刘海砍樵》中,善良的胡秀英与刘海“砍樵结缘”的故事,通过明快的对唱与生动的身段,成为家喻户晓的爱情传说;《补锅》里,聪明的刘大娘与青年补锅匠的幽默互动,以“小”见大,折射出劳动人民的智慧与乐观;《打铜锣》中,蔡驼娘的固执与正直,则通过生动的方言念白与夸张的表演,成为讽刺喜剧的经典,长沙花鼓戏的乐队以竹筒琴、唢呐、月琴为主,旋律如山间清泉,清脆悦耳,演员们“一步三摇”“扇子功”等技巧,将市井人物的鲜活刻画得入木三分。

为更直观呈现两种戏曲的特点,可参考下表:

| 剧种 | 起源 | 声腔特点 | 代表剧目 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|---|

| 湘剧 | 明代 | 高腔激越,弹腔婉转,融合多腔 | 《白兔记》《拜月记》 | 程式严谨,文武兼备,大气磅礴 |

| 长沙花鼓戏 | 清代中叶 | 通俗活泼,方言韵味浓 | 《刘海砍樵》《补锅》 | 生活气息浓,幽默风趣,贴近市井 |

百余年来,长沙戏曲在传承中创新,新中国成立后,湘剧《拜月记》曾进京演出,周恩来总理赞其“百戏之师”;长沙花鼓戏《老表轶事》等新编剧目,既保留传统韵味,又融入时代精神,赢得年轻观众青睐,湘江剧场、花鼓戏剧院等舞台常演不衰,戏曲进校园、非遗传承人培养计划让古老艺术焕发新生,这些经典戏曲,不仅是长沙的文化符号,更是湖湘儿女精神世界的生动注脚。

FAQs

Q1:长沙花鼓戏和湘剧的主要区别是什么?

A1:两者在起源、声腔、题材和表演风格上均有差异,湘剧起源于明代,声腔多元(高腔、弹腔等),题材偏重历史大戏,表演程式严谨,风格大气;长沙花鼓戏源于清代民间歌舞,声腔通俗活泼,题材多为市井生活“三小戏”,表演贴近生活,风格幽默风趣。

Q2:长沙经典戏曲如何融入现代生活?

A2:近年来,长沙通过“戏曲+旅游”(如五一商圈快闪演出)、“戏曲+新媒体”(短视频、直播传播新编剧目)、“戏曲进校园”(培养青少年观众)等方式,让传统戏曲走进年轻人的生活,创作反映时代变迁的新编戏(如《桃花烟雨》),既保留传统韵味,又契合现代审美,实现“老戏新唱”。