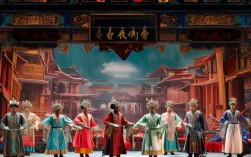

京剧《天女散花》是梅兰芳先生于1917年创排的古装新戏,取材于佛教“天女散花”的传说,讲述了天女目睹维摩居士说法后,奉命散花试探其道心,最终花落尘缘、印证佛法的故事,作为梅派艺术的经典代表,该剧的音乐设计既保留了传统京剧的精髓,又融入了创新元素,通过唱腔、伴奏、锣鼓等手段,营造出“仙境飘渺、梵音缥缈”的艺术氛围,成为京剧音乐“移步不换形”的典范之作。

唱腔设计:融合传统与创新,塑造“仙气”人物形象

《天女散花》的音乐核心在于唱腔,梅兰芳在传统京剧“皮黄腔”(西皮、二黄)的基础上,吸收昆曲的婉转与佛乐的庄严,创造出既符合人物身份又富有新意的旋律,全剧以“西皮”为主要腔调,因西皮腔明快、高亢,能表现天女灵动飘逸的形象;同时在关键段落融入“二黄”的深沉,以凸显天女下凡时的庄重与慈悲。

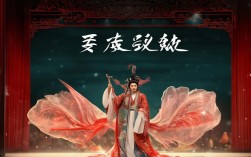

最具代表性的唱段是“云路”中的核心唱段“观世音满月面珠开妙相”,这段唱腔以西皮慢板起腔,旋律舒缓悠扬,如行云流水,开篇“观世音”三字,梅兰芳运用“擞音”技巧,声音圆润饱满,既表现了天女对佛祖的虔诚,又暗合“满月面”的圣洁形象,随后“珠开妙相”一句,通过“滑音”与“装饰音”的点缀,将“妙相”的庄严与灵动融为一体,唱至“云外的须子我且去问分明”时,节奏转为西皮原板,旋律平稳中带着叙事性,如同天女驾云前行时的自语;而“催动了祥云急急行进”则转为西皮流水板,节奏加快,字字铿锵,配合“急急风”锣鼓点,生动勾勒出天女乘风破浪、急赴人间的动态。

梅兰芳在唱腔中创新性地融入了“佛曲元素”,散花”唱段中的“南无阿弥陀佛”,旋律借鉴了佛教梵呗的低沉与悠远,通过“脑后音”的运用,使声音仿佛从云端传来,既符合宗教仪式感,又强化了天女的神性,这种“京剧唱腔+佛乐韵律”的融合,打破了传统京剧音乐的程式化,为人物塑造注入了独特的“仙气”。

伴奏乐队:文武场协同,营造“虚实相生”的意境

《天女散花》的伴奏乐队遵循京剧“文场伴唱、武场伴舞”的传统,但在乐器配置与编曲上进行了创新,以“虚”写“实”,用音乐勾勒出云雾缭绕的仙境。

文场以京胡、京二胡、月琴、三弦为基础,辅以笛子、笙、唢呐等民族乐器,笛子的运用尤为突出——在“云路”唱段的过门中,笛子吹奏出清越的旋律,如同山间晨雾、林间鸟鸣,瞬间将观众带入“仙境”氛围;而在“散花”段落,笙的加入则增添了空灵之感,其和声如同天女散花时花瓣飘落的轻响,与唱腔中的“擞音”形成呼应,实现了“声景合一”,值得一提的是,梅兰芳特意邀请古琴家参与设计,在“维摩说法”段落加入古琴泛音,其清冷、悠远的音色,既表现了佛法的深邃,又与天女的灵动形成对比,凸显了“动与静”“凡与圣”的戏剧张力。

武场则延续了京剧“鼓板主导、锣钹辅助”的传统,但在锣鼓点的运用上更具层次感,天女出场时的“四击头”,配合“丝边”与“八大仓”的节奏,既表现了人物的威严,又通过“顿挫”感暗示了天女的步履轻盈;而在“散花”舞蹈中,“急急风”与“走马锣鼓”的交替使用,配合水袖的翻飞与旋转,形成“锣鼓点=动作节奏”的精准配合,使音乐成为舞蹈的“骨架”,强化了视觉冲击力。

音乐与表演的融合:“以乐带舞,以舞传情”

《天女散花》的音乐并非单纯的“伴唱伴奏”,而是与表演深度融合,形成“乐中有舞,舞中有乐”的艺术效果,梅兰芳创造性地将“唱、念、做、打”中的“做”与“舞”提炼为独立的舞蹈段落,而音乐则成为舞蹈的“灵魂”。

云路”段落,天女手持云帚,通过圆场、卧鱼、翻身等动作表现“驾云而行”,西皮原板的唱腔旋律与圆场的步伐节奏同步,每句唱词的尾音都对应一个动作的定格,形成“唱至动起,音止舞停”的默契,而在“散花”段落,音乐节奏由慢转快:慢板时,天女轻抖水袖,花瓣(用彩色绸缎代替)缓缓飘落,笛子的悠扬旋律与花瓣的飘落轨迹同步;快板时,天女旋转飞舞,唢呐的高亢与锣鼓的密集将气氛推向高潮,花瓣如雨般洒向舞台,音乐与舞蹈共同构建出“天花乱坠、梵音缭绕”的视觉奇观。

曲牌与配器:传统程式中的个性化表达

传统京剧常用曲牌如[夜深沉]、[柳摇金]等,《天女散花》在保留部分曲牌的基础上进行了改编,以适应剧情需要,天女出场时使用的[小开门],通过放慢节奏、加入笛子吹奏,原本用于“喜庆”的曲牌被赋予了“庄严”的新意;而在“维摩说法”段落,[寄生草]曲牌被简化为纯器乐演奏,仅用古琴与京胡对话,既保留了传统曲牌的韵味,又通过“减法”处理凸显了佛法的“空寂”。

配器上,梅兰芳强调“主次分明”:唱腔以京胡为“主”,突出人声的清晰;舞蹈以笛子、唢呐为“主”,烘托气氛;抒情段落以笙、古琴为“主”,营造意境,这种“以人物为中心”的配器思维,使音乐始终服务于剧情与表演,避免了单纯炫技的弊端。

京剧《天女散花》的音乐是传统与创新的完美结合:它以京剧“皮黄腔”为根基,融入昆曲、佛乐元素,创造出独特的“梅派唱腔”;通过文武场乐器的灵活配置,营造出虚实相生的仙境氛围;更以音乐与表演的深度融合,将“天女散花”的传说转化为视听盛宴,其音乐设计不仅塑造了经典的艺术形象,更推动了京剧音乐从“程式化”向“个性化”的发展,为后世京剧创作提供了宝贵经验。

相关问答FAQs

Q1:《天女散花》的“云路”唱段为何能成为经典?

A1:“云路”唱段的经典性源于三方面:一是唱腔设计的创新性,梅兰芳将西皮慢板、原板、流水板无缝衔接,通过节奏变化表现天女从“沉思”到“急行”的心理转变;二是旋律的优美性,唱段吸收昆曲“婉转缠绵”的特点,旋律如行云流水,朗朗上口;三是与表演的极致融合,唱腔节奏与圆场、水袖等舞蹈动作精准配合,形成“声随舞动、舞因声活”的艺术效果,使观众在欣赏唱腔的同时,也能感受到天女的动态美与神性,因此成为久演不衰的经典。

Q2:京剧《天女散花》的音乐与昆曲有何关联?

A2:《天女散花》的音乐与昆曲的关联主要体现在两方面:一是唱腔借鉴了昆曲的“水磨腔”技法,如“擞音”“滑音”的运用,使唱腔更显细腻婉转,区别于传统京剧的“直腔直调”;二是曲牌与伴奏的吸收,剧中部分过门采用昆曲曲牌(如[小开门]),并加入笛子、笙等昆曲常用乐器,营造“雅致”的意境,梅兰芳曾深入研究昆曲,他认为昆曲的“载歌载舞”更适合表现《天女散花》的“仙气”,因此将昆曲的音乐元素融入京剧,既丰富了京剧的表现力,又实现了“京剧唱、昆曲舞”的跨界融合。