在中国戏曲的璀璨星河中,武生如同一颗刚劲明亮的星辰,以筋骨为笔、以身段为墨,在方寸舞台上书写着侠义、勇猛与风骨,他们的一招一式既是技艺的极致,更是精神的图腾,那些赞誉武生的句子,便是对这份舞台艺术的最高礼赞——礼赞其“形神兼备”的身段,礼赞其“刚柔并济”的功架,礼赞其“武戏文唱”的智慧,更礼赞其“台上十分钟,台下十年功”的坚守。

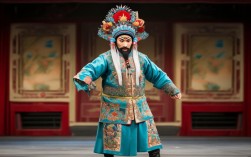

赞誉武生,必先赞其“形”,武生的“形”是雕塑般的静态美与雷霆般的动态美的融合,看那“起霸”的经典架势:身如青松立,气似山河吞,扎靠的铠甲在灯光下泛着冷光,靠旗如蝶翼般微微颤动,眼神如电凝视远方,仿佛千军万马尽在掌中,观众常说:“一个亮相,满堂喝彩。”这喝彩不仅因动作的精准,更因那份“站如钟、坐如松”的挺拔,仿佛从历史深处走来的将军,带着金戈铁马的气息,再看“走边”的身段:蹿蹦跳跃如狸猫般轻捷,云手翻飞似流云般舒展,夜行侠的机敏、江湖客的洒脱,都在每一个“旋子”“翻跳”中流淌,正如老艺人所言:“武生的‘形’不是软的,是‘顶’着的——顶天立地,顶的是角色的魂,顶的是戏班的规矩。”

赞其“神”,则需深入武生眼神与气韵的内核,武生的“神”是“武戏文唱”的精髓,是刚猛外表下的细腻情感,演赵云,需有“常山赵子龙”的忠勇与孤勇,长坂坡前“七进七出”,眼神从凌厉到疲惫,再到坚定,七次“趟马”七种神态,让观众看到的不只是武艺,更是“虽千万人吾往矣”的担当;演林冲,需有“风雪山神庙”的隐忍与爆发,“白虎堂”受屈时眼神的压抑,“野猪林”遇险时怒目的狰狞,刚烈中藏着悲怆,武打成了情绪的宣泄口,正如戏剧大师梅兰芳所说:“武生的‘打’不是瞎打,是‘打戏’——打的是人物性格,打的是戏情戏理。”当武生一个“鹞子翻身”接“僵尸倒地”,观众的心跟着提起又落下,那瞬间的静止里,藏着比激烈打斗更震撼的“神”。

赞其“功”,必提其“台下十年”的苦练,武生的“功”是“冬练三九,夏练三伏”的淬炼,清晨的练功场上,总能看到他们“耗顶”(倒立)的身影,汗水顺着额头滴在地板上,晕开一片湿痕;练“踢腿”时,腿抬得比头还高,脚尖绷直如箭,一练就是几百次,直到麻木;练“把子功”(武打套路),刀枪剑戟在手中翻飞,虎口磨出血泡就缠上纱布继续,直到“人械合一”,仿佛兵器成了身体的一部分,老一辈武生名家盖叫天曾说:“练功不怕苦,就怕‘油’——一‘油’就懈了,一懈就废了。”正是这份“一招一式不含糊”的较真,才让台上的“折腰”“抢背”“旋子三百度”惊险而不失美感,让观众看得“过瘾”又“安心”。

赞其“魂”,则是赞武生所承载的文化精神,武生演绎的多是“侠义之士”,从《挑滑车》中岳家军的勇猛,到《三岔口》中任堂惠的机敏,再到《闹天宫》中孙悟空的反叛,每一个角色都传递着中华民族的价值观:忠、义、勇、智,当武生在台上“耍花棍”“打出手”,不仅是技艺的展示,更是对“武德”的诠释——武为用,德为本,正如观众所言:“看武生戏,不光看热闹,更是看门道——看那股子‘宁为玉碎,不为瓦全’的劲儿,看那股子‘路见不平拔刀相助’的血性。”这股劲儿,就是武生的“魂”,是戏曲艺术穿越百年仍能打动人心的根本。

为了让这份赞誉更具体,不妨将武生的经典技艺与对应的美誉凝练成表:

| 技艺类型 | 经典动作/套路 | 赞誉句子 |

|---|---|---|

| 静态身段 | 起霸、亮相 | “身如青松立,气似山河吞,靠旗颤处千军震,眼神凝时万马喑。” |

| 动态身段 | 走边、翻跳 | “蹿蹦跳跃如狸猫,云手翻飞似流云,一步一景皆入画,一招一式尽传神。” |

| 把子功 | 单刀枪、对枪 | “刀光剑影化流星,枪来棍往似蛟龙,人械合一浑天成,快而不乱显真功。” |

| 跌扑功 | 僵尸、抢背、折腰 | “折腰如柳轻摆动,抢背似流星坠地,惊险中藏从容,跌扑里见风骨。” |

| 特技 | 耍花棍、打出手、耍大旗 | “花棍翻飞如蝶舞,出手精准似穿针,大旗一扫千钧力,技惊四座显威风。” |

这些赞誉,是对武生技艺的描摹,更是对戏曲精神的致敬,当锣鼓点响起,武生踩着“急急风”的节奏登场,那份英姿飒爽、那份荡气回肠,便成了舞台上最动人的风景,他们是戏曲舞台上的“定海神针”,用筋骨与汗水,让传统艺术在时光中熠熠生辉。

相关问答FAQs

Q1:如何欣赏戏曲武生的表演?应该关注哪些细节?

A:欣赏武生表演需从“形、神、功、情”四个维度入手,首先看“形”——身段是否挺拔,动作是否利落,亮相是否“稳、准、美”;其次看“神”——眼神是否到位,是否能通过表情传递人物情感(如赵云的忠勇、林冲的隐忍);再看“功”——把子功是否娴熟,跌扑是否惊险但不刻意,特技是否流畅自然;最后看“情”——武打是否服务于剧情,是否能体现人物性格(如《三岔口》中的摸黑打斗,需突出紧张与机敏),还可关注武生的“唱念”,优秀的武生需做到“武戏文唱”,念白清晰有力,唱腔韵味十足,刚猛中不失细腻。

Q2:武生演员需要具备哪些基本素养?为什么说“武戏文唱”是武生的最高境界?

A:武生演员需具备三大基本素养:一是扎实的“基本功”,包括腰、腿、顶、翻等基本功,以及刀枪剑戟等器械的掌握;二是良好的“身体素质”,需具备力量、柔韧性、耐力,以完成高难度动作;三是深刻的“人物理解力”,需把握角色的性格、身份与情感,避免“只打不演”,而“武戏文唱”是武生的最高境界,指在激烈的武打中融入文戏的细腻与内涵,以“形”传“神”,以“武”显“情”,长坂坡》中赵云的“七进七出”,若只打不演,便沦为单纯的技巧展示;若通过眼神、身段的细微变化展现其忠勇与疲惫,则能让角色有血有肉,这才是“武戏文唱”的真谛——刚柔并济,形神合一。