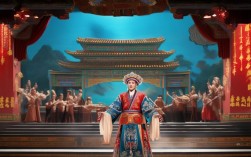

戏曲伴奏中的吹奏乐器,以其独特的音色与表现力,成为塑造人物情感、渲染舞台氛围的核心声部,无论是高亢激越的武戏场面,还是缠绵悱恻的文戏唱段,吹奏乐器都能以“以声传情、以乐塑境”的艺术手法,与唱腔、打击乐共同构建戏曲音乐的完整叙事。

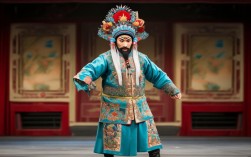

戏曲吹奏乐器种类繁多,不同剧种因地域文化与音乐风格差异,形成了各具特色的乐器组合,从形制上看,可分为竹制管乐器(如笛子、箫、笙、管子)与铜制管乐器(如唢呐、海笛)两大类,竹制乐器音色清亮或醇厚,擅长表现抒情、细腻的情感;铜制乐器音色高亢或雄浑,多用于渲染激烈、庄严的场面,以京剧为例,“文场”中的笛子常为青衣、花旦等行当伴奏,旋律婉转如歌;而“武场”中的唢呐则配合开打、亮相,节奏铿锵有力,极具戏剧张力。

在具体应用中,吹奏乐器的“腔韵”与唱腔的“字韵”深度契合,以豫剧《花木兰》中“刘大哥讲话理太偏”的唱段为例,前奏部分由唢呐吹奏高亢的旋律,花木兰的豪迈气概瞬间立起;而当唱腔转入“有许多女英雄,也把功劳建”的抒情段落时,笛子以清亮的音色加入,通过“颤音”“滑音”技巧,将女子的柔美与英气交织,形成“声情并茂”的艺术效果,这种“乐器拟声”的技法,使得吹奏乐器不仅是伴奏,更是人物情感的“延伸表达”。

不同剧种的吹奏乐器还承载着鲜明的地域文化印记,秦腔作为梆子腔鼻祖,其伴奏中的“唢呐哨子”采用较硬的芦苇制作,音色尖锐高亢,配合花脸“吼”式唱腔,形成“粗犷豪放”的西北风格;而昆曲作为“百戏之祖”,则以曲笛为主奏乐器,笛膜轻薄,音色清丽,配合水磨腔的“一字数转”,营造出“婉转悠扬”的江南韵味,这种“一方水土养一方乐”的特性,使吹奏乐器成为识别剧种风格的重要标志。

戏曲吹奏乐器的演奏技巧,更是一门融合“气、指、唇、舌”的综合性艺术,以唢呐为例,“循环换气”技法让演奏者能在不间断吹奏的情况下完成长乐句,如京剧《霸王别姬》中“四面楚歌”的段落,唢呐通过连续的气口变化,模拟出千军万马的悲鸣与楚歌的凄凉;而笛子的“吐音”“花舌”等技巧,则能灵活表现欢快、俏皮的情绪,如黄梅戏《天仙配》中“夫妻双双把家还”的过门,笛子以轻快的旋律勾勒出董永与七仙女的喜悦。“借字”“移调”等传统作曲手法的运用,使吹奏乐器能在有限的音域内丰富旋律,适应不同行当、不同情绪的伴奏需求。

| 乐器名称 | 常见剧种 | 音色特点 | 典型应用场景 | 代表剧目/唱段 |

|---|---|---|---|---|

| 唢呐 | 京剧、豫剧、秦腔 | 高亢嘹亮,穿透力强 | 开场武戏、人物出场、悲壮唱段 | 《穆桂英挂帅》出征、《牡丹亭》引子 |

| 笛子 | 昆曲、越剧、黄梅戏 | 清脆明亮,婉转抒情 | 文戏抒情、场景描绘 | 《梁山伯与祝英台》楼台会、《游园惊梦》 |

| 笙 | 京剧、昆曲、川剧 | 和声丰满,融合性强 | 伴奏和声、烘托气氛 | 《霸王别姬》楚歌、《贵妃醉酒》 |

| 管子 | 晋剧、秦腔、河北梆子 | 苍凉厚重,略带沙哑 | 悲怆唱段、历史叙事 | 《窦娥冤》法场、《铡美案》陈世美 |

戏曲吹奏乐器的发展,始终与剧种演变、观众审美紧密相连,当代戏曲舞台上,传统乐器与现代编曲的融合日益普遍,如交响乐团伴奏的京剧《大唐贵妃》,在保留笛子、唢呐特色的同时,加入西洋管弦乐的织体,使音乐更具层次感与时代性,但无论如何创新,“以乐传情、以戏动人”的核心始终未变——吹奏乐器的每一个音符,都在诉说着戏曲艺术的千年韵味。

FAQs

-

问题:戏曲中唢呐为何被称为“金喇叭”?它在武戏与文戏中的作用有何不同?

解答:唢呐因铜制喇叭口与木制管身结合,音色高亢如金,故称“金喇叭”,武戏中,唢呐常与锣鼓配合,表现战场厮杀、英雄出征的激烈场面,如京剧《长坂坡》赵云单骑救主,唢呐急促的旋律与鼓点交织,渲染紧张氛围;文戏中,则用于抒发悲壮情感,如《窦娥冤》中“法场”一幕,唢呐低沉的音色配合窦娥的唱腔,强化冤屈与悲愤。 -

问题:戏曲吹奏乐器的“气口”技巧有何讲究?如何与演员的唱腔配合?

解答:“气口”是吹奏乐器的呼吸控制技巧,讲究“偷气”“换气”的无痕衔接,以京剧《贵妃醉酒》中笛子伴奏为例,演员梅兰芳唱“海岛冰轮初转腾”,笛子需在唱腔拖腔处用“颤音”填充,同时通过“腹震音”控制气息强弱,与唱腔的“抑扬顿挫”同步,形成“声随乐动、乐伴声和”的和谐效果,避免因换气导致唱腔中断。