京剧《天女散花》是梅兰芳大师于1917年创作的经典剧目,取材于佛教故事“维摩诘经·观众生品”,讲述了天女奉观音法旨,前往维摩诘居士处散花试道的情节,该剧以歌舞并重著称,唱词典雅优美,意境空灵飘逸,充分展现了京剧艺术的写意之美与梅派唱腔的婉转悠扬,以下是《天女散花》的完整歌词及详细解析,帮助读者深入领略这一经典之作的艺术魅力。

剧情背景与唱词

《天女散花》的剧情围绕天女“散花试道”展开:天女受观音菩萨指引,携花篮前往维摩诘说法的道场,以天花散于诸菩萨、弟子及维摩诘身上,考验其道行,维摩诘弟子均使花不着身,唯有维摩诘身上花瓣纷纷坠落,天女借此阐明“万法皆空”的禅理,唱词以天主的视角,描绘了从离开众香国境到抵达道场散花的全过程,既有对仙境的瑰丽想象,也有对佛理的深刻体悟,全剧唱腔以西皮为主,融合导板、慢板、原板、流水等板式,节奏由缓入急,情感层层递进,与天女的身段舞蹈相得益彰。

分唱段歌词及释义

为更清晰地呈现唱词的结构与意境,以下按京剧唱腔板式分段整理歌词,并附简要释义:

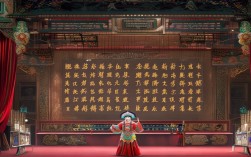

| 唱腔板式 | 歌词全文 | 释义 |

|---|---|---|

| 【西皮导板】(散板,自由节奏,用于开场) | 云外的声音,我仔细听,离开了尘世在云端里行。 | “云外的声音”指天界仙乐,“离开了尘世”点明天女身份,导板以散板形式营造天界飘渺的氛围,奠定全剧空灵基调。 |

| 【西皮慢板】(一板三眼,舒缓优美,描绘仙境) | 观世音满月面珠开妙相,有善才龙女左右两旁。 | 描绘观音菩萨庄严法相(“满月面珠开妙相”指面容饱满如满月,眉间有毫相)及善才、龙女两位侍者的形象,展现天界圣境。 |

| 驾祥云离却了众香国境,我欲把天花散万方的百姓。 | “众香国”为佛教净土,“离却”表明天女奉命下凡,“散万方的百姓”点明散花目的——以佛法普度众生,体现慈悲心肠。 | |

| 【西皮原板】(一板一眼,叙事性强,交代行程) | 前行来在灵鹫山境,只见那诸佛菩萨,有万万千千,俱合掌礼赞,称念阿弥陀佛。 | “灵鹫山”为释迦牟尼说法圣地,“诸佛菩萨”“合掌礼赞”描绘道场盛况,“阿弥陀佛”为佛教六字洪名,烘托庄严氛围。 |

| 维摩大士,他曾在佛前立下誓愿,他要在火宅中,把众生度。 | 点明维摩诘背景:“火宅”比喻充满痛苦的尘世,“立誓度众生”突出其大乘菩萨精神,为后文“散花试道”埋下伏笔。 | |

| 【西皮流水】(有板无眼,明快流畅,展现散花过程) | 观世音在云端,现出宝相,我借一阵风儿,就来到了佛堂。 | 天女回应观音法旨,“借一阵风儿”体现神通,“来到佛堂”推动剧情进入散花高潮。 |

| 维摩诘在座上,合掌开讲,天花纷纷落,就落在他身上。 | 核心情节:“天花纷纷落”对应“天花乱坠”典故,“落在他身上”暗示维摩诘道行深厚,与弟子们形成对比,揭示“万法唯心”的佛理。 | |

| 诸弟子们见了,齐声夸奖,说维摩诘的道行,实在是强。 | 众弟子对维摩诘的赞叹,侧面烘托其德行,同时为天女后续说法做铺垫。 | |

| 【西皮散板】(散板,自由收尾,点明佛理) | 这才是佛法无边真玄妙,无人无我,无众生无寿者。 | 以“四相皆空”(无我、众生、寿者、世间一切相)作结,点明“万法皆空”的核心禅理,升华主题,余韵悠长。 |

唱词的艺术特色

《天女散花》的唱词堪称京剧文学的经典,其艺术特色主要体现在三个方面:

- 意象瑰丽,意境空灵:唱词大量运用“祥云”“天花”“灵鹫山”“众香国”等佛教意象,结合“云端里行”“借一阵风儿”等动态描写,营造出超凡脱俗的仙境氛围,与天女飘逸的身段相呼应,形成“无声不歌,无动不舞”的京剧美学境界。

- 语言典雅,韵律和谐:唱词以七言为主,对仗工整,如“观世音满月面珠开妙相,有善才龙女左右两旁”,平仄协调,韵脚清晰(如“相”“旁”“境”“姓”等押“江阳辙”),既符合京剧“以声传情”的演唱要求,又具有古典诗词的韵律美。

- 佛理融入,哲思深刻:唱词并非单纯叙事,而是将“万法皆空”“慈悲度人”等佛教思想融入剧情,通过“散花试道”的情节,以“花着与否”为表象,阐释“道行在心而非相”的哲理,赋予剧目深厚的文化内涵。

梅兰芳的表演革新

梅兰芳在创作《天女散花》时,突破了传统京剧以唱为主的模式,开创“歌舞并重”的新风格,他为天女设计了“云路”身段:手持长绸,以腰为轴,旋转时长绸如流云般舒展,配合“慢板”唱腔的婉转,展现天女凌空飞行的姿态;散花时,手指轻弹,模拟花瓣飘落,配合“流水”板式的明快,形成“唱、念、做、舞”的高度统一,这种“以舞传情”的表演,不仅丰富了京剧的表现力,更成为梅派艺术的标志性符号。

相关问答FAQs

Q1:《天女散花》中的“天花乱坠”一词有何典故?

A:“天花乱坠”源自佛教《维摩诘经》中“维摩室中,天女散花”的故事,天女以天花散于诸菩萨、弟子身上,花在道行浅者身上粘附不去,在维摩诘身上则纷纷坠落,以此象征“万法唯心”——执着于“相”(如花)则不得解脱,心无挂碍则自然通达,后来“天花乱坠”一词被引申为“说话动听、夸大其词”,但在《天女散花》中,它仍保留着原典的宗教与哲学内涵,是剧目核心情节的凝练表达。

Q2:梅兰芳为何选择佛教题材创作《天女散花》?

A:梅兰芳选择佛教题材,既有艺术创新的目的,也契合时代背景,1910年代,京剧面临传统程式与现代审美的碰撞,梅兰芳希望通过新剧目拓展京剧的表现题材与艺术形式,佛教故事中的“仙境”“神通”“禅理”等元素,为歌舞表演提供了广阔空间(如天女的云路身段、散花舞蹈);“慈悲度人”“万法皆空”的思想,也暗合了当时社会对“真善美”的追求,梅兰芳本人对传统文化有深厚积累,佛教题材的典雅意境与梅派唱腔的婉转风格高度契合,最终成就了这部经典之作。