豫剧《琵琶记》作为河南地方戏曲的经典改编剧目,源自元末高则诚的南戏名篇,以“忠孝节义”为核心,通过蔡伯喈、赵五娘的爱情悲剧与伦理抉择,展现了古代士人的精神困境与女性的坚韧品格,豫剧版在保留原作精髓的基础上,融入了河南方言的质朴、豫剧唱腔的激昂与悲怆,使其成为中原文化的重要载体,全剧视频通常分为多幕,完整呈现了“辞别赴试”“临镜描眉》《饥荒离散》《琵琶寻夫》《书馆相认”等关键情节,既有文戏的细腻抒情,也有武戏的张力冲突,是了解豫剧艺术魅力的绝佳文本。

剧情梗概:悲欢离合中的伦理叩问

全剧以蔡伯喈的人生轨迹为主线,串联起两条叙事线索:一是蔡伯喈在“孝道”与“功名”间的挣扎,二是赵五娘在“苦难”与“坚守”中的抗争,开篇蔡父蔡公望子成龙,迫使新婚仅两月的蔡伯喈赴京赶考,赵五娘依依惜别,以“描眉画眼”的柔情与“功名成就”的期盼送夫远行,伯喈高中状元后,牛丞相奉旨招婿,他以“辞婚”“辞官”为由拒绝,却难抗皇命,被迫入赘牛府,中原饥荒肆虐,赵五娘独自侍奉公婆,典当衣衫、采野果充饥,公婆最终饿死,她剪发卖钱以葬双亲,身背琵琶,沿路弹唱寻夫,历经艰辛至京,牛小姐深明大义,暗中相助,最终促成书馆相认,全剧以“一夫二妻”的团圆收场,却以悲剧底色叩问“忠孝不能两全”的伦理困境,赵五娘的形象更成为传统女性“贤、孝、烈”的典范。

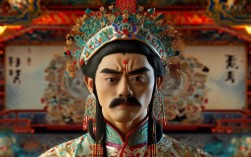

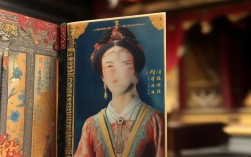

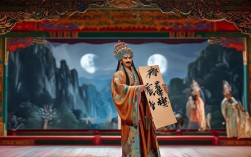

人物塑造:鲜活立体的戏曲形象

豫剧《琵琶记》的人物塑造既遵循传统戏曲的类型化特征,又通过表演细节赋予其独特生命力,赵五娘是全剧的灵魂人物,她的唱段如《寻夫调》《剪发歌》,以豫剧“慢板”的深沉与“哭腔”的悲怆,将“糟糠之妻不下堂”的贤德、“万里寻夫”的坚韧展现得淋漓尽致,表演者通过眼神的凝重、台步的蹒跚(如“背琵琶”的身段),将人物在饥荒中的憔悴与寻夫的决心融为一体,成为豫剧“以情带声”的典范,蔡伯喈则被塑造成矛盾的“书生形象”,其唱腔兼具豫东调的明快与豫西调的委婉,在“思亲”“拒婚”等场次中,通过水袖的甩动、髯口的颤动,表现内心的煎熬与无奈,突破了“负心汉”的单一标签,增添了人性的复杂性,牛丞相作为权势象征,唱腔浑厚有力,念白带有河南官话的诙谐,既展现其威严,又不失喜剧色彩;牛小姐则以“闺门旦”的温婉出场,其“劝夫”唱段融入河南民歌的元素,打破了传统“第三者”的刻板印象,成为推动团圆结局的关键力量。

艺术特色:豫剧元素的极致融合

豫剧《琵琶记》的艺术成就体现在唱腔、表演、舞台美术的全方位创新,唱腔上,该剧以“豫西调”为基础,融合“祥符调”的婉转,形成“悲凉中见豪迈”的独特风格,例如赵五娘的《琵琶词》,以“中州韵”为基础,字正腔圆,拖腔如泣如诉,既保留了豫剧“粗犷”的本色,又通过“擞音”“颤音”的细腻处理,增强悲剧感染力,表演上,豫剧“唱念做打”的程式化动作与生活化细节结合:赵五娘“剪发”时,剪刀的开合、头发的飘落通过虚拟动作呈现,配合“撕边”的锣鼓点,极具视觉冲击力;“寻夫”路上的“圆场”步法,结合河南民间舞蹈的“扭腰”“摆臂”,既展现路途遥远,又暗合人物内心的颠沛流离,舞台美术上,传统“一桌二椅”的简约布景与写实道具结合:如“饥荒”场次中,干裂的土地、枯黄的稻穗通过灯光与布景营造,“公婆饿死”时以“白幔”与“倒板”的唱腔呼应,虚实相生,强化悲剧氛围,服装道具则严格遵循明代规制,赵五娘的“素衣”“蓝衫”与牛小姐的“凤冠”“霞帔”形成鲜明对比,暗示人物身份与命运的差异。

经典唱段与表演亮点

全剧视频中最具代表性的唱段与表演,成为豫剧爱好者反复品味的经典,以下为部分核心唱段及艺术特色分析:

| 唱段名称 | 演唱角色 | 核心情节 | 唱腔特点 | 表演亮点 |

|---|---|---|---|---|

| 《辞家别妻》 | 蔡伯喈 | 赴考前与赵五娘告别 | 豫东调“二八板”,明快中带不舍 | 水袖轻挥,眼神凝望,步履迟缓 |

| 《描眉画眼》 | 赵五娘 | 送夫前梳妆 | 豫西调“慢板”,柔美深情 | 对镜理妆,指尖微颤,眼含热泪 |

| 《剪发卖发》 | 赵五娘 | 公婆死后葬亲 | “哭腔”为主,凄厉悲怆 | 剪刀虚拟动作,发髻散落,跪地爬行 |

| 《琵琶寻夫》 | 赵五娘 | 沿途弹唱寻夫 | 流水板,节奏紧凑如行路 | 背琵琶行走,甩发功,眼神坚定 |

| 《书馆相认》 | 蔡伯喈、赵五娘 | 夫妻团聚 | 对唱形式,豫西调与祥符调融合 | 抱头痛哭,水袖掩面,颤抖相拥 |

视频资源与观看价值

豫剧《琵琶记》全剧视频可通过多个渠道观看:正版资源如“中国豫剧网”“河南豫剧院”官方平台,收录了河南省豫剧一团、二团的经典演出实况,画质清晰且配有字幕;视频平台如腾讯视频、爱奇艺“戏曲频道”,有用户上传的传统版本(如常香玉、唐喜成等老艺术家的演出录像);地方戏曲音像出版社发行的DVD套装(如《豫剧十大经典》)也收录了高清版本,适合收藏与研究,观看全剧视频的价值不仅在于欣赏故事情节,更能通过豫剧的“程式化表演”理解传统戏曲的美学原则:如“三五步行遍天下,六七人百万雄兵”的写意舞台,“无声不歌,无动不舞”的表演理念,以及“唱念做打”的高度统一,这些元素共同构成了豫剧作为“百戏之祖”的深厚底蕴。

传承意义与文化启示

豫剧《琵琶记》的改编与传播,是传统戏曲现代化转型的成功案例,它既保留了原作的文学价值,又通过豫剧的乡土语言与音乐形式,让中原地区的伦理观念与文化精神得以延续,在当代,全剧视频的传播不仅为老戏迷提供了怀旧载体,更成为年轻观众了解传统文化的窗口——当赵五娘的剪发身影与蔡伯喈的无奈叹息通过屏幕呈现,观众感受到的不仅是戏剧冲突,更是“孝悌忠信”的永恒价值,正如豫剧表演艺术家常香玉所言:“戏曲的根在民间,魂在真情。”《琵琶记》正是以真情动人,以艺术化人,成为连接过去与未来的文化桥梁。

相关问答FAQs

Q1:豫剧《琵琶记》与其他剧种(如昆曲、越剧)版本在唱腔上有何显著区别?

A1:豫剧《琵琶记》以河南方言为基础,唱腔高亢激越,善于运用“真嗓”与“假嗓”的结合,情感表达更直接外放,如赵五娘的“哭腔”具有强烈的爆发力;昆曲版则讲究“水磨腔”,婉转细腻,注重字头、字腹、字尾的打磨,情感表达含蓄内敛;越剧版唱腔柔和婉转,多用“中音区”,以“弦下腔”表现悲情,更显江南水乡的柔美,三者因地域文化与音乐传统的差异,形成了“豫剧重情、昆曲重韵、越剧重柔”的不同风格。

Q2:观看豫剧《琵琶记》全剧视频时,如何理解赵五娘“剪发卖发”这一情节的象征意义?

A2:“剪发卖发”是赵五娘形象塑造的关键情节,具有多重象征意义:其一,体现“孝道至上”的传统伦理——在公婆死后,她宁愿剪掉象征“妇容”的头发,也要换钱安葬长辈,凸显“以孝为先”的价值观念;其二,象征女性的自我牺牲——头发在传统文化中是女性尊严的象征,剪发意味着放弃个人尊严,以换取生存与尽孝的机会,展现底层女性的苦难与坚韧;其三,推动剧情转折——剪发后的赵五娘彻底摆脱“闺阁小姐”的身份,以“贫妇”形象踏上寻夫之路,为后续“琵琶寻夫”的情节埋下伏笔,强化了戏剧冲突的张力。